生年: 1828年

没年: 1894年

役職: 松本藩主

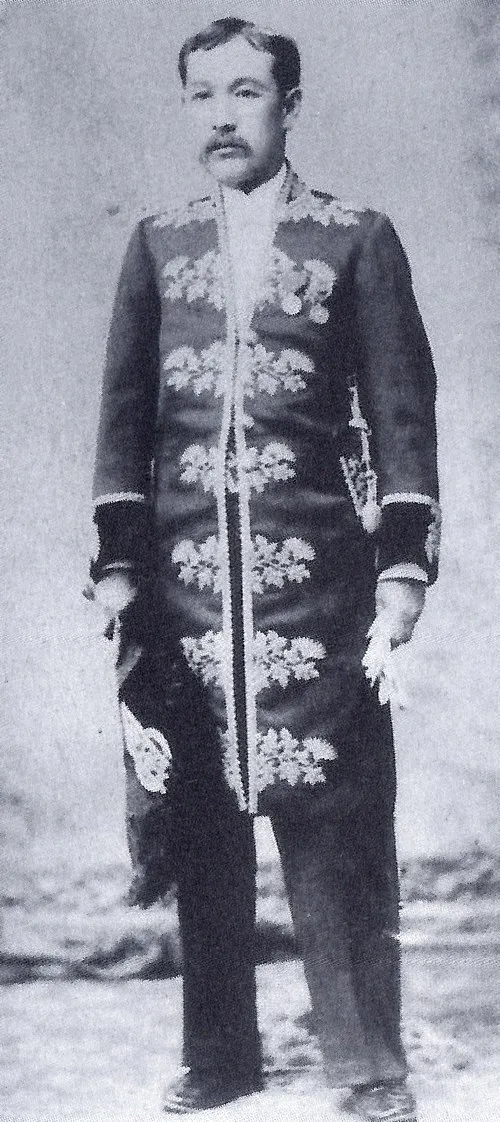

名前: 松平光則

年 松平光則松本藩主 年

年静かな秋の日松平光則は歴史の舞台を去ったこの瞬間日本の近代史において重要な役割を果たした一人の藩主がその人生の幕を閉じた年に生まれた彼は松本藩の主として知られ藩内外で数の困難に立ち向かってきた

松平光則は若い頃から政治的な才覚を発揮していた藩主としての地位に就く前彼は家族や親戚から引き継いだ重責を背負いながらも自らの意志で改革への道を模索していたしかしそれにもかかわらず当時の日本は激動の時代であり西洋列強との関係や国内で進行する明治維新による変革が迫っていた

彼が藩主となったとき日本は急速に西洋化しており多くの伝統や価値観が揺らいでいた皮肉なことに光則自身もその流れに逆らうことなく受け入れざるを得なかった藩内では近代化政策が進められており新しい技術や思想が次と導入されていったしかしおそらく彼自身その変化には複雑な感情を抱いていたことだろう

例えば西洋式軍隊編成や教育制度への移行など大きな改革が進む中でも伝統文化との共存方法について頭を悩ませていたとも考えられる松本藩には古来より続く武士道精神や地域社会との結びつきがあったためそれらが消えてしまうことへの恐怖感もあっただろう

また彼は自国民と外国勢力とのバランスを保つため多様な外交政策も展開したしかしこのような試みは常に成功するわけではなく一部では反発も招いてしまった特に革新派と保守派との対立という内部問題にも直面しその調和策には非常に苦慮したようだ

それにもかかわらず光則は数の功績を残しているその一つとして挙げたいのが地域経済活性化への努力だ当時新興産業として発展しつつあった製糸業などへの投資促進策を講じただけでなく市場経済へ順応するため多方面から援助体制を築いていったこのような行動こそがその後までも持続可能な地域社会へ繋げる礎となったと思われる

しかし近代化の名下には常につきまとってくるものそれは失われゆくものへの悲哀だった江戸時代の終焉という言葉には一種独特の寂しさすら漂うそれゆえ多くの場合人には過去への郷愁さえ感じさせているこの状況下で生涯戦い続けた光則にも重荷となっていたことでしょうその葛藤こそがおそらく現代まで語り継ぐべき教訓となっている

年月日という日付それはいわば一人のリーダーとして命尽きる運命の日だったしかしこの日以降も松平光則という人物名は忘れ去れることなく語り継がれているその遺産として残されたものそれこそ地域文化・経済活動・そしてその影響力現代でもなお影響力ある言葉として私たちの日常生活へ息づいているからですそしてそれによって人はいまだその存在意義について思考し続けています

最後まで日本全体だけではなく自身自身とも向かい合い葛藤し続けた松平光則こうした姿勢こそその死後年以上経てもなお我現代人へ重要なメッセージ性すべて込めています過去と未来人間とは何かそれこそ永遠なるテーマなのです