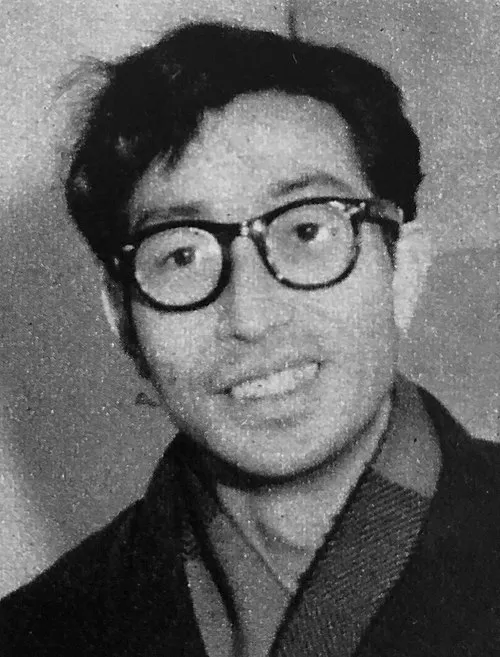

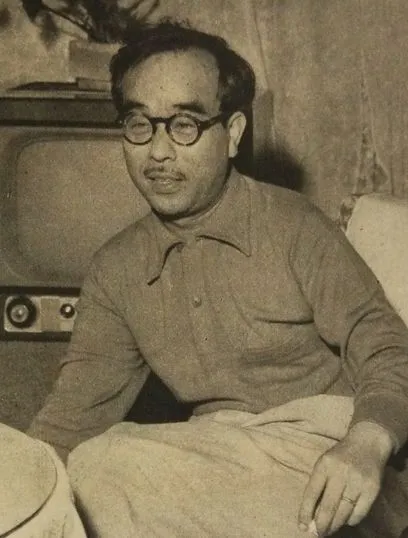

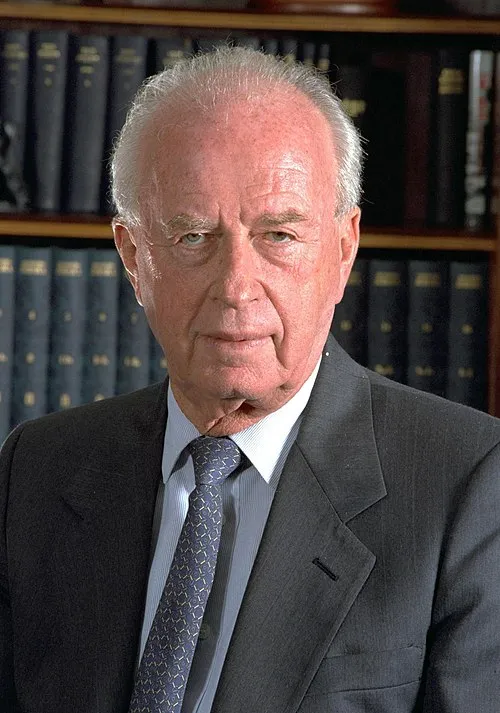

生年月日: 1922年

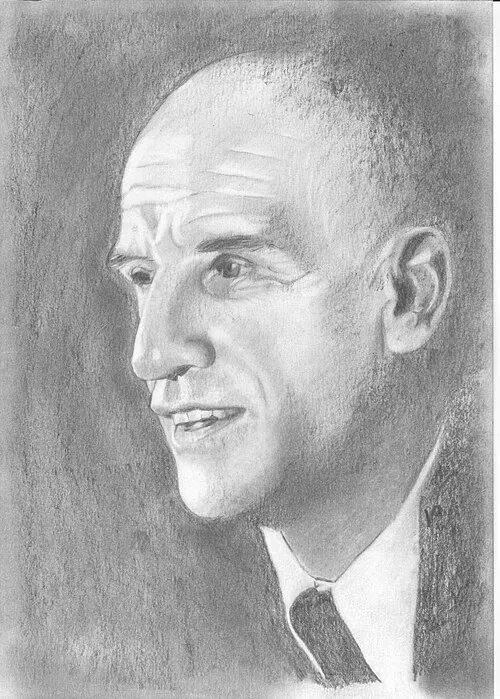

名前: イツハク・ラビン

役職: 第6代・11代イスラエル首相

死亡年: 1995年

イツハク・ラビン平和のための戦士

年イスラエルの大地で生まれた彼は歴史の荒波に翻弄されながらも国をまとめる重要な役割を果たすことになる彼が幼少期を過ごした頃パレスチナには多くの民族が共存していたがそれでも緊張は高まり続けていた

若き日のラビンは自身の運命に抗うかのように年にはイスラエル独立戦争に従軍し軍人としてのキャリアをスタートさせるしかしその背後には複雑な感情が渦巻いていた家族や仲間との絆を深めつつも戦争によって引き裂かれる人を見ることになるからだ

年には彼は将軍として名声を得ていくその後も多くの任務を果たしながら様な地位についたがそれにもかかわらず彼は常に平和への道筋を模索していたと言われている私は武器ではなく対話によって解決する道を選びたいと語ったとも伝えられている

政治家としての歩み

年中東戦争で再び注目されるこの時期に彼は防衛相として圧倒的な影響力を持ちその後年には首相へと就任する皮肉なことにこの時期こそ彼自身とその国民との関係が試される瞬間だったしかしその経験が最終的には未来への糧となるとは誰も想像できなかった

年代半ばまで来るとラビンは国内外で厳しい批判にもさらされ始めるそれでもなお私たち以外にこの国を見る者はいないという思いで苦境から脱出する手立てを考え続けたそうした中で実現したオスロ合意があったおそらくそれこそが彼自身最大の功績だったと言えるだろう

オスロ合意とその影響

年月日ホワイトハウス前でアメリカ合衆国大統領ビル・クリントンと共に行われたオスロ合意調印式それまで冷たい関係だったパレスチナ解放機構との歴史的和解によって新しい未来への扉が開かれた瞬間だったしかしこの平和への道程には困難も数多く待ち受けていた

そして多くの支持者や反対者から様な意見が交わされたあるファンは街頭インタビューで彼こそ本当のリーダーだと称賛した一方裏切り者と呼ぶ人も存在していたこの時代背景から見ると多様性ゆえなる難しさについて思わざる得ない

悲劇的な運命

年月日不幸にもその運命の日が訪れる暗殺者によって襲撃されたラビンその悲劇的事件は人心に重い影響を与えただけではなく更なる対立へと拍車をかけてしまったこの暗黒の日以来おそらく何千もの対話や交渉プロセスがお蔵入りになったことだろう

現在振り返ればあの日以降どれだけ多く人が涙し自身や故郷について考える機会となったことでしょうその死から数十年経った今でも多くの場合平和とは何かという問い掛けが続いているという事実それ自体皮肉とも言える現実です

遺産として残されたもの

イツハク・ラビン 例えば相互理解や共存の概念など一見単純明快と思われても根底では計り知れない複雑さがありますまた歴史家達は語りますもしもラビン生存していれば中東問題への道筋はどれほど異なるものになっていただろうこの問いには正確な答えなどないため議論ばかり増えてしまいます

現代とのつながり

今日でも実際問題扱われ続けています平和というキーワードは上でもトレンドとなり多様性ゆえ抱える課題について議論されています一部ではあるファッションブランドまでも初期デザイン特集画面バックグランド使用する始末そんな風景を見る度未練等感じても不思議ではありませんよね

イツハク・ラビンという名前自体すでに伝説化していますしかし同時それだけ重要視され続けている人物だからこそ逆説的にも足元見失いやすい点について注意必要です 現在起き続ける動乱状況下一体どれほど想像以上変わってしまうのでしょうねそれとも静寂取り戻せますでしょうか

個人的にももし次世代持ち越すべきメッセージあるならばそれ即ぜひ理解と互恵関係形成力強化を求めたいですね イツハク・ラビン氏証明した通り長期間共生可能世界存在可能です そう願いつつまた新しい道模索して欲しい気持ち溢れてますそんな希望残しますよ