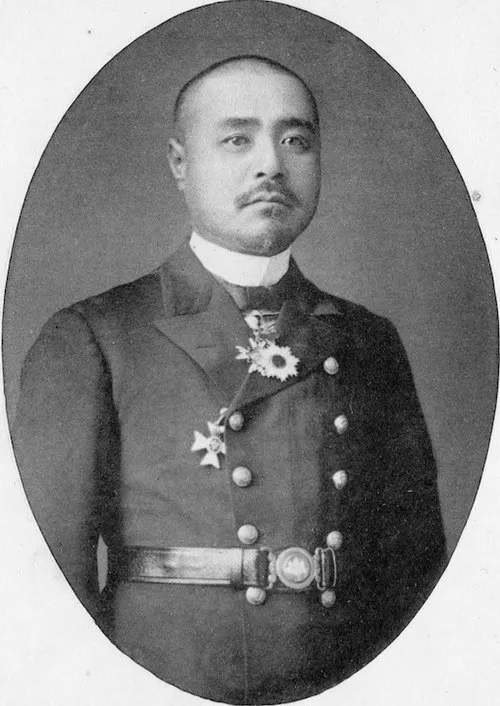

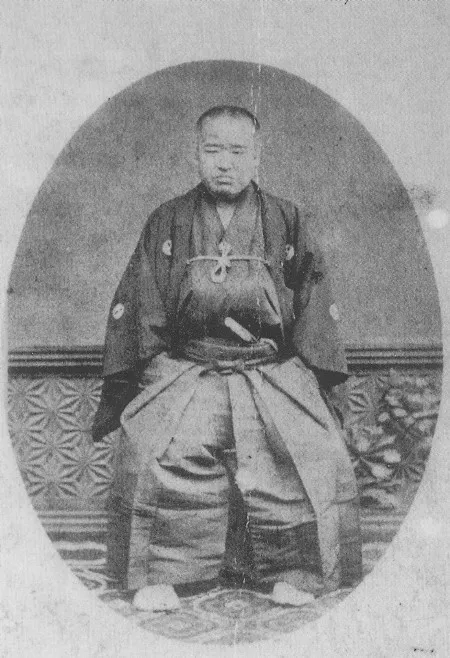

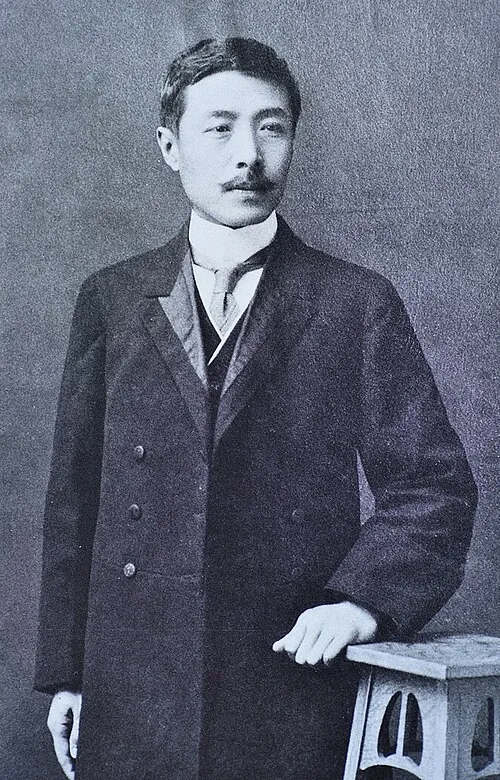

山元春挙

国籍: 日本

死亡日: 1933年7月12日

年 山元春挙日本画家 年

山元春挙日本画の巨匠とその遺産

年静かな村に生まれた少年は山元春挙として知られる運命を背負っていた彼の両親は農業を営んでいたが彼の心には絵筆への情熱が宿っていたしかしその情熱が育まれることは容易ではなかった若き日の春挙は自らの夢を追うために家族を離れ都へ向かう決意を固めた

東京に到着した彼はまず初めに絵画の基礎を学ぶため日本画の名門である流派へ弟子入りするしかしそれにもかかわらず厳しい修行の日が待ち受けていた師匠から与えられる課題は過酷であり毎日数時間もの間一心不乱に墨と向き合ったその中で彼はおそらく最も重要な教訓を学んだそれは自然との対話でありこの理念が後の作品に色濃く反映されることとなる

しかし一方で社会的な変革も起きていた明治維新以降日本は西洋文化と接触し始め多くの若い芸術家たちが西洋画技法に魅了されていった山元春挙もまたその波には逆らえず日本画への執着心と共鳴しながらも西洋技法を取り入れざるを得ない状況だったしかしそれでも彼自身のスタイルや感性には妥協せず自身独自の表現方法を模索していった

年代になると彼は徐に名声を得るようになり多くの展覧会にも参加するようになったその中でも特筆すべきなのが年大正天皇即位記念展覧会で見せた作品だったこの作品では日本伝統文化へのオマージュとも言える美しい風景画が評価され多くの観客から喝采を浴びる結果となったそれにもかかわらず周囲から期待されるプレッシャーや批判も増えていったおそらくその頃から彼自身人との関係について悩み始めていた可能性がある

年代になると日本全体が暗雲立ち込める時代へ突入したそして年運命の日この世から去ってしまうことになるしかし皮肉なことにその死によってアート界や後世への影響力はますます増していった多くの場合人間存在というもの自体よりもその人間として残した作品こそ評価され続ける運命なのだ

戦後復興期とその影響

戦後日本社会全体がおろおろしながら再構築されたこの時期山元春挙によって培われた日本画の精神的価値観や美学への再評価が行われ多くの若手アーティスト達によって影響力として受け継がれていった現代日本画という言葉さえ存在しない頃でも多様な作風への挑戦者達によって引き継ぎつつあったおそらくそれこそアートとは何かという問いかけそのものだと言える

今日まで続く影響

年代現代社会では山元春挙の名前さえ知名度こそ薄れているしかし不思議なことにその風景描写や精神世界への探求はいまだ多くのお互い知らぬ若手アーティスト達へインスピレーションとなり続けているあるファンによれば私たちはただ美しいだけじゃなく美しさ以上でもある何かを見る必要がありますと語り掛けている今なお色あせないそのメッセージには深遠なる価値観しか見出すことのできない伝説的存在として君臨していると言えるだろう