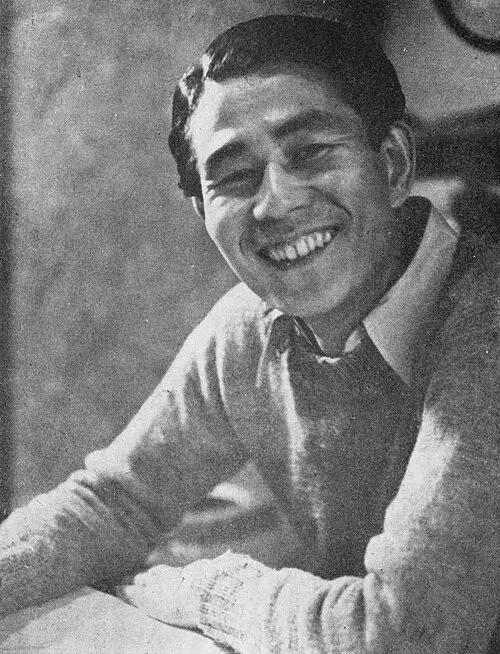

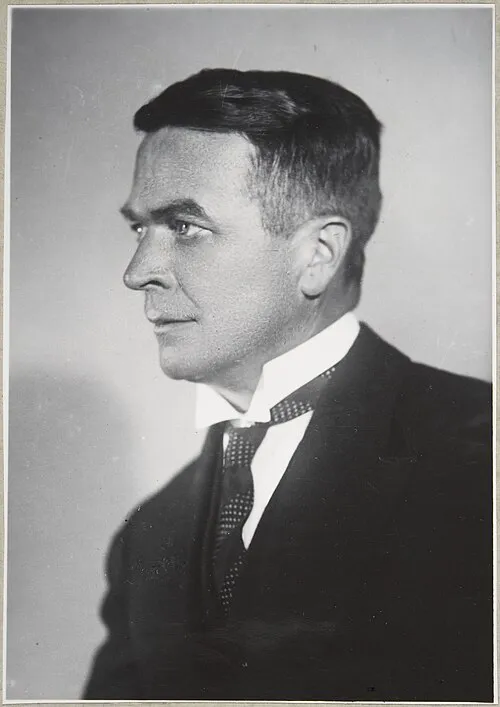

名前: ヴァイノ・ライティオ

職業: 作曲家

生年: 1891年

没年: 1945年

年 ヴァイノ・ライティオ作曲家 年

年世界は第二次世界大戦の終息を迎え無数の人が新たな未来を夢見始めていたしかしこの時代に音楽の魔法を通じて独自の道を歩んでいた作曲家がいたその名はヴァイノ・ライティオ彼は年にフィンランドに生まれ音楽という言語で自らの物語を綴ることに情熱を注いできた

幼少期から音楽に魅了されたライティオは若き日に教会の合唱団で歌うことでその才能を開花させていくおそらく彼が初めてピアノの鍵盤に触れた瞬間それは彼自身と運命的な出会いだったと言えるだろうしかしその後しばらくして彼は軍務につかねばならずその経験が彼の音楽観に多大な影響を与えたと考えられている

戦後人が希望と再建の時代へと進む中ライティオもまた自身のスタイルを確立しようとしていた彼は伝統的なフィンランド民謡や西洋クラシック音楽からインスピレーションを受けながら新しい調和とリズム感覚を追求したこの過程で多くの作品が生み出され特にオーケストラ作品ではその独特なサウンドが高く評価された

皮肉なことに彼自身が注力した旋律やハーモニーこそが多くの場合時代背景との緊張感を表現してしまった例えばフィンランド交響曲は優雅さや美しさだけでなくその裏には当時社会で直面していた困難や葛藤も暗示されているこのような複雑性こそがライティオ作品の魅力なのだ

またそれにもかかわらずライティオは芸術家として成功するためには苦労も多かったようだ実際一部では新しい音楽が受け入れられるまで時間がかかったためおそらく彼自身もその葛藤から逃れることはできなかっただろうそしてそれによって生まれた作品には深い感情と共鳴する力強さが宿るそれぞれの記事や評論を見る限り多様性への渇望と自己探求こそこの作曲家最大の特徴だったと言える

晩年になるにつれてライティオは徐に影響力を持つ存在となり多くの若手作曲家たちにも多大なる刺激となったその姿勢や哲学について議論されることもしばしばあり音楽とは自己表現でもあるという信念から自身のみならず他者にも鼓舞する役割を果たしていたとも言われているしかしこのような影響力にも関わらず自身の日記などでは孤独感について触れる場面も見受けられるそれでもなおその孤独すらも創造性につながる糧として取り込む姿勢には驚嘆せざる得ない

年この世から去ったヴァイノ・ライティオその死によって失われたものはいくらでもあるだろうしかし一方で今日でも彼の名声はいまだ健在であり多くファンや演奏者によってその作品は愛され続けている記録映像や再演によって若い世代へと継承される様子を見る限りおそらくこれまで培ったすべてがおおよその形で生き続けている証拠なのだ

実際年代になっても尚フィンランド交響曲など代表作はいわゆる現代的解釈として再演され新しい視点から議論され続けていますどうしてこの作品には今なお新鮮さ感じるのでしょうそれはきっと人間味あふれるストーリー性不完全さへの愛着その全体像がお互い相補的だからかもしれませんそしてそれこそ本来あるべき芸術表現なのです