2010年 - 日本振興銀行が経営破綻。戦後初のペイオフが発動。

9月10 の日付

12

重要な日

52

重要な出来事

305

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

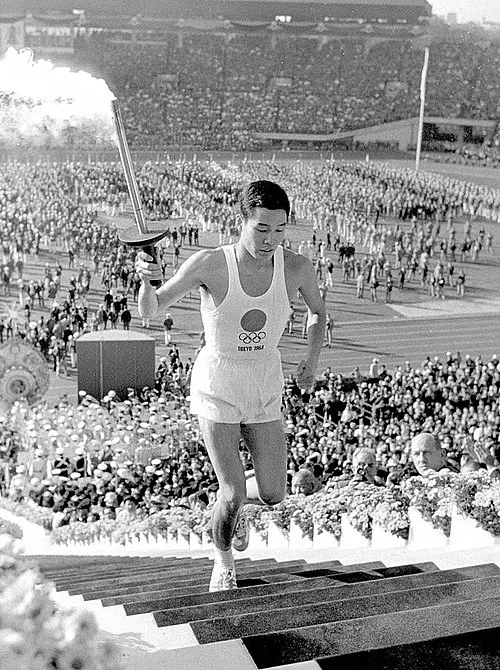

二百二十日(日本)の重要性と農業文化

二百二十日は、日本の農業と文化において重要な意味を持つ日であり、特に稲作農業に関連するイベントとして知られています。この日には、秋の収穫が無事であることを願い、また害虫や悪天候から作物を守るための様々な風習が行われてきました。特に古代日本では、この時期は雨季が終わり、稲刈りの準備が整う重要な節目とされていました。勝利の風:この地の名誉の旅かつて、日本各地では、この日を迎えることで農民たちが喜びと感謝の気持ちを表す祭りや儀式が行われました。その中でも特筆すべきは「豊年祭」と呼ばれるもので、多くの場合、村人たちが集まり、その年の豊作を祝いました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、人々は笑顔で踊り明かしました。夜明け前…このような伝統的な祭りはもちろん、多くの場合、長い歴史に基づいています。例えば、平安時代には「二百二十日」を特別視し、天候や作物成長への影響を考慮した文献も残されています。当時より多く人々は自然との共生を重んじ、自らの日々の営みにおいても神聖視していたことでしょう。子供の思い出帳今では、この日は農業関係者だけでなく、多くのお年寄りや地域住民にも愛されるイベントとなっています。子供たちは親から受け継ぐ教えによって、大豆や米など様々な作物への感謝を学ぶ機会となります。「お米、お米!」という声援とともに、小さな手で自ら育てた稲穂を見るその瞬間、一人一人心温まる思い出として記憶されるでしょう。文化的影響と広がりさらに、「二百二十日」は単なる暦の日付以上に、日本全体へ広まった文化的意義があります。この風習は西洋から伝来した「収穫祭」に似ている部分もあり、それぞれ異なる形で発展しています。しかし日本独自として、この日は強烈な地域色彩を持つことも特徴です。一部地域では宗教的儀式も併せて行われ、お米への感謝だけでなく、その土地その土地ならではのお祝い事とも結びついています。伝説と思い出また、「二百二十日」にまつわる伝説や昔話も数多く存在します。例えば、とある村には悪天候によって豊作できず悩む男がいたそうです。その男は神社へお参りし、「無事に秋田市(あきたし)の田んぼ」の収穫できるよう祈ったところ、本当にその後、大豊作となったと言われています。この話は今でも地域のお年寄りによって語られ、新しい世代へ引き継がれているそうです。哲学的問いかけ"しかし、生き残るためにはどれほど努力し続ければ良いのでしょうか?どんな困難にも負けない強さとは何なのか?" "それでもこの大地に根ざした私たちの日常こそ、未来への希望そのものだということなのです。" ...

二百十日:農業における厄日とその重要性

立春から数えて220日目の日、つまり「二百十日」は、日本の農業において特別な意味を持つ重要な節目です。これは、台風の襲来が多くなる時期として知られており、特に米や野菜などを育てる農家にとっては厄日の象徴となっています。この日は例年、自然災害のリスクが高まるため、収穫前の大切な時期である農作物に対する脅威として認識されています。昔から日本では、農業が生活の基盤であり、多くの人々が自然との共生を通じて生きてきました。そのため、「二百十日」という言葉にはただ危険を示すだけでなく、それに対する備えや敬意も含まれています。たとえば、この時期になると、日本各地では神社や寺院で豊作祈願祭が行われたり、農作物への感謝祭も催されます。夏から秋への移ろい:天候との闘い暑さが残る中で迎えるこの日は、一年の中でも特異な瞬間です。太陽は真上から照りつけ、その光は畑や田んぼに溢れ出します。そして、その光によって実る穀物たちは、その成熟を急ぎます。しかし同時に、この季節は台風シーズンでもあります。「風」がどこか遠くでうねりながら近づいてくる気配を感じることがあります。それはまさに自然との勝負。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったような複雑な感情です。子供たちのお話:収穫祭までの道子供たちには、「二百十日」という言葉には冒険的な響きがあります。彼らはこの日になると、自分たちのお手伝いとして畑へ向かいます。「どうしてこの日にみんな集まるんだろう?」そんな疑問を持ちながらも、大人たちがそわそわしている様子を見ることで、この日に秘められた意味合いを感じ取ります。そして、彼ら自身も少しずつこの伝統に触れることで、その記憶と感情は次世代へ受け継がれていくことでしょう。記憶という名の刹那:家庭菜園より始まった教え私自身、小さな頃、この「二百十日」を迎える準備として両親と一緒に家庭菜園を手入れしていました。それぞれ色鮮やかな野菜たちは成長し、大地から顔を出すその瞬間まで、一緒になって見守りました。「今日は雨降らないよね?」そんな無邪気な質問には、「台風だって来ないとは限らない」と大人びた返事。しかし、本当に嬉しいことだったのは、その小さなお野菜達との会話でした。自分自身も成長していることへの喜び、一方ではこれから待ち構える不安…それこそ、本当の「二百十日」の姿だったと思います。文化的背景:昔ながらの信仰と思考日本各地では、「二百十日」に関する古来から続く信仰があります。一部地域では、この日に田んぼや畑へお祓いや神様への奉納品を捧げることがあります。また、昔ながらの言い伝えによれば、「九月(旧暦)の初め」が最も気象条件によって変動しやすいため、その影響度について常々語り草になっています。このような文化的要素は、現代にも引き継がれており、多くの場合、人々の日常生活にも組み込まれています。結論:未来への種撒き "しかし、安全とは何か?それとも、不安こそ生命力なのか?""二百十日の教訓"とはただ危険予測だけではなく、それ自体が未来への教訓となります。それゆえ、この厄日にあたりながら人々は学び続け、生き抜いて行こうとします。「土」に根差した思いや願望、それこそ未来につながる種なのです。そしてまた新しい一年へ向けて皆がともに強さを育む時間となります。再び巡って来る季節、それぞれ持つべき心構え…私達にも大切なのです。...

ナイトライダーの日を祝おう!ファン必見の魅力と楽しみ方

ナイトライダーの日は、日本において特定の歴史的背景を持つイベントとして、車やバイク好き、そして特に「ナイトライダー」に親しむ人々にとって特別な日です。1980年代に放送されたアメリカのテレビシリーズ『ナイトライダー』は、その魅力的なストーリーラインと記憶に残るキャラクターたちで、多くのファンを惹きつけました。この番組は、人工知能を搭載した自動車「K.I.T.T...

カラーテレビの日:技術革新と日本の家庭を変えた日

日本における「カラーテレビの日」は、1960年に日本で初めてカラーテレビが放送された日を記念して制定された特別な日です。具体的には、1970年のこの日、NHK(日本放送協会)が正式にカラーテレビの本放送を開始し、それ以来、私たちの生活は大きく変わりました。白黒からカラーへと移行することで、視覚的な情報伝達の幅が広がり、文化や芸術など、多くの分野において新たな表現方法が生まれました。この歴史的な転換は、日本社会に深い影響を与えただけでなく、家庭内での娯楽やコミュニケーションスタイルにも革命をもたらしました。色彩の饗宴:未来への扉その時代、多くの家庭では一つだけ置かれたテレビセットが家族団らんの中心でした。リビングルームには白黒テレビが鎮座し、その画面には世間の出来事やドラマが映し出されていました。しかし、その静かな生活は突如として色彩豊かな世界へと変貌したことでしょう。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、多様な色彩と音声によって、人々は新しい感動を体験しました。そしてそれこそが、この記念すべき日の真髄です。視覚革命:夜明け前…1960年という時代背景を振り返ると、日本は高度経済成長期に差し掛かっており、人々は物質的にも精神的にも豊かさを求めていました。その流れに乗って、新しい技術として登場したカラーテレビ。それまで主流だった白黒テレビとは異なり、この新しい装置は見る人々に生き生きとした色彩体験を提供しました。子どもたちはアニメーション番組から受け取る刺激を無限大に感じ、大人たちもニュース番組やバラエティーショーでリアルタイムで世界を見ることができました。それはまさしく視覚革命でした。家族団らん:子供の思い出帳当時、小さかった私は家族揃って集まり、初めて見るカラー画面から目を離せませんでした。「見て!青空だ!」とか「夕焼けみたい!」など、とても嬉しそうな声。それぞれがお気に入りのお昼ご飯のお弁当片手になっていた光景。そこには笑顔しかありませんでした。このような瞬間こそ、「カラーテレビの日」が意味するところなのです。それまで白黒だった景色が突然鮮やかな色になったように、一人ひとりの日常にも小さな感動と思い出を刻み込んだのでした。進化するメディア:夢追う少年少女たちそして、この日は単なる過去への記念だけではなく、日本中でメディア産業全体へ多大なる影響力を持つ日とも言えます。この技術革新によって、新しい表現者たち—映画監督やアーティスト—もまた自由自在にその才能を発揮できる場となりました。また、それ以降続くテレビドラマやCMなど様々なコンテンツ制作への道筋も開かれて行きました。このような流れから、多様性豊かな文化がお互いにつながることになったわけです。閉ざされた扉:失われゆくものへの想いしかし一方で、「カラーテレビの日」の意義について考える際、その裏側には失われつつあるものも感じます。一緒につながれていた人々との温かな触れ合いや、不便だからこそ育まれる交流。その昔、「お母さん!あれ見たい!」と言いつつ過ごしていたあの日々。「映像」と「家族」の距離感、それらはいったいどう変わったのでしょう? 機械化されデジタル化され続ける中、自分自身との接点すら薄れてしまう可能性があります。しかし、それでも私たちは画面越しではない、本物との繋がりこそ求め続けています。未来への橋渡し:希望よ永遠にさて、この特別なお祝いの日、その背後には数え切れない程多くの想いや願いがあります。「未来へ向かう」というキーワードから導き出せること。それはただ目先だけを見るのでなく、人間同士として繋げられる「絆」を強調する機会でもあるでしょう。そしてこの絆とは、技術革新によって確立された関係性以上になれる何かなのです。この思考こそ「カラーテレビの日」に込められている意義だと言えるでしょう。終章: 伝え残す価値とは?しかし、一体何故私たちは過去のできごとについて語ろうと思うのでしょう?それは歴史という名の商品棚から拾った宝石だからでしょう。「記憶」は時間という川によって運ばれる貴重品なのです。それぞれ個人個人で受け取る意味合いや価値観、自分自身との関連付けこそ、本当に重要なのではないでしょうか。また、「カラーテレビ」と共鳴する喜び・悲しみ・感動、それ自体が生命そのものとも言える存在意義ですよね。そしてこの瞬間瞬間こそ私達自身で紡ぎ取って行かなければならない、大切なお話なのでしょう。...

片貝まつり:新潟の伝統文化と花火の魅力

片貝まつりは、日本の伝統的な祭りであり、特に新潟県の小千谷市において毎年9月に開催されます。この祭りは、地域住民が中心となって行われる「花火」と「神楽」が特徴的であり、その歴史は古くから続いています。実際、片貝まつりの起源は、江戸時代まで遡ることができ、その当時からこの地域で栄えた花火文化を背景にしています。この祭りでは、多くの人々が集まり、地元の神社を中心とした祈願や感謝を捧げる行事が行われます。特に、大迫力の花火大会は毎年多くの観客を魅了し、夜空を彩る様子は言葉では表現しきれない美しさがあります。花火とともに流れる音楽や喧騒、人々の歓声、それら全てが一体となって、この土地ならではのお祭りへと導いてくれるでしょう。夜空に咲く希望:片貝まつりと花火片貝まつりと言えば、何と言ってもその壮大な花火です。夜空には色鮮やかな光が広がり、一瞬で闇を打ち破ります。その美しい光景は、「赤いカーネーションの鋭い香り」とも例えられ、多くの場合人々を夢中にさせます。そして、この瞬間こそが皆んなが息を飲む瞬間なのです。伝統を守る心:神楽舞この祭りにはまた、神楽という伝統的な舞踊も欠かせません。この舞踊には厳かな雰囲気があります。「子供たちも見上げるその舞台で、大人たちと同じように真剣な目差しで」という情景が目浮かびます。地域住民によって守られてきたこの神楽舞は、その土地独自の信仰や歴史的背景とも密接につながっています。歴史への旅路:昔日の思い出昔、この地では嵐や自然災害から村を守るため、お祭りの日には特別な儀式として赤い布をドアにつけていたという話があります。それだけ地域住民に愛され続けているこのお祭り。その背後には、一世代から次世代へ受け継ぎたい精神的・文化的遺産があります。そしてそれこそが、今なお多くの人々がお祝いする理由です。時代との対話:新たなる挑戦近年では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によって従来通りのお祭り開催とはいかず、多様な工夫やアイデアによって新しい形へ進化しています。「もちろん私たちは忘れていない」という言葉通リ、お祭りへの想いや愛情は変わらず根強いものです。哲学への問いかけ:勝利とは何か?しかし、このお祭りとは一体何なのでしょう?それは単なる過去のお祝いなのか、それとも土壌に蒔かれた未来への種なのか?私たちはその答えを見るため、一歩踏み出す勇気が必要です。そして、その瞬間こそ、日本文化・地方文化として重要な位置付けになることでしょう。...

ジブラルタルのナショナルデー: 地元文化と誇りを祝う特別な日

ナショナルデーは、国や地域においてその独自の文化や歴史を祝う特別な日です。ジブラルタルのナショナルデーは、9月10日に祝われるこの小さな地中海の領土のアイデンティティを示す重要なイベントであり、住民たちが自らの存在意義を再確認する機会でもあります。この日は1996年に初めて公式に制定され、その後も毎年行われています。ジブラルタルはイギリスの海外領土でありながら、その位置からスペインとの歴史的かつ複雑な関係があります。ナショナルデーは、地域住民がその独自性を誇り、高揚感を持って祝い、多様性と団結を感じる場となります。この日は、彼らがどれほど歴史的背景と文化的遺産に根ざしているかを象徴しています。祝福された風:アイデンティティの高揚青空に映える赤と白の旗が優雅に翻り、その下では人々が心から楽しむ姿があります。音楽が街中に響き渡り、色鮮やかな衣装を身に纏った人々が踊ります。まるでこの地のため息ともいえるような喜びと熱気が広がっています。それぞれの家族や友人たちが集まり、おいしい料理や伝統的なお菓子を共に味わいます。夜明け前…意義深い歴史ジブラルタルは、古くから戦略的な要所として知られています。その要塞として機能した歴史には多くの戦争や征服者たちとの物語があります。しかし、この小さな土地にはただ単なる軍事的な側面だけではなく、多様性と文化融合も存在します。スペイン・モロッコ・イギリスなど様々な国々から影響を受け、この場所ならではの独特なアイデンティティ形成へ繋がりました。子供たちへの伝承:未来への希望子供たちは、大人たちとはまた違った目線でこの日を迎えます。彼らは親や祖父母から受け継いだ物語や伝統について学びながら、自分自身もこの地元への愛着心と思いやりを育んでいます。この日には特別なお祭りも用意されていて、小さな手によって作られる花火やパフォーマンスを見ることによって、大切さがお互いにつながる瞬間でもあるでしょう。深まる絆:コミュニティとして共鳴する時ナショナルデーには地域社会全体がお祝いします。商店街では市民たちがお互い声掛けしながら買い物したり、公園では自由に遊び回ったり。その場には笑顔と思いやりがあります。「私たちは一緒だ」というメッセージこそ、この日の真髄と言えます。過去への旅路…無形文化遺産として大切にされるものZebras in the Mediterranean, castanets clapping, and the sweet scent of churros wafting through the air — these sensory experiences evoke a sense of nostalgia for all who call Gibraltar home. This day stands as a testament to their unyielding spirit, honoring traditions that have been passed down through generations.沈黙する城壁…記憶と未来への約束The iconic Rock of Gibraltar looms over this vibrant celebration, a silent witness to countless stories unfolding beneath its watchful gaze. It serves as a reminder that history is not merely behind us; it is interwoven with our present and shapes our future...

教師節 – 教員への感謝を表す日

教師節は、中華人民共和国や香港において、教育者たちへの感謝と敬意を表する特別な日です。この日は、学校や地域社会が教師たちの重要な役割を認識し、彼らの努力を称賛する機会として設けられています。中国では毎年9月10日に祝われ、この日が持つ意味は深く、多くの歴史的背景と文化的要素が織り交ぜられています。愛情の証:教え子からの贈り物この日、多くの学生たちは心を込めて手紙を書いたり、小さなプレゼントを用意したりします。その瞬間、教師たちは生徒から受け取る愛情あふれるメッセージに感動し、またその思い出は心に残ります。「赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った」ように、この日は喜びと感謝で満ち溢れます。夜明け前…教育への歩み教育とは、一つ一つの小さな努力が積み重なって成就されるものです。過去には、大きな変革期や政治的 upheaval がありました。その中でも教育者たちは、未来への希望となる若者を育て続けました。彼らは夜遅くまで教科書に向かい、生徒たちへ知識という灯火を分け与える存在でした。このことは、人々の日常生活にも大きな影響を与えてきました。子供たちと思い出帳:夢と希望私たちが幼少期に戻った時、その頃出会った先生方との思い出は宝物です。彼らによって描かれる未来像や夢、自信へ導いてもらった瞬間。それぞれには独自のストーリーがあります。その教室で感じた「学ぶ楽しさ」や「新しい発見」の興奮こそが、まさしく人生という物語へ導いてくれる大切な鍵なのです。文化的背景:昔ながらの敬意中国文化では、「師」は古来より尊ばれてきました。「師匠」として尊敬される存在であり、「弟子」はその教えを守り伝える役割があります。また、中国古典文学にも登場する多くの偉大なる師匠達から、多様な知恵や哲学が受け継がれていることも特筆すべき点です。昔は嵐の前に赤い布をドアに掛ける習慣などもあり、それだけ周囲との調和・バランスが重視されていた時代でした。現代社会との関わり合いしかし、この教師節の日には過去だけでなく現在も見つめ直す機会でもあります。急速に進化する社会では、新しい技術や価値観によって教育環境も変わっています。それでもなお、根底には「人間味ある交流」があることは変わりません。生徒とのコミュニケーション、その中で生まれる絆こそが真理なのかもしれません。将来への道しるべ…SNSやインターネットなど、新しい情報収集手段も増えている今だからこそ、一対一で伝える言葉や姿勢こそ重要視されています。そしてこの日はその意義について再考するチャンスでもあります。「しかし、本当に必要なのは何だろう?」という問いかけへとも繋げて考えてみたいですね。Soulful Connections: 教師と生徒それぞれ異なる旅路"二人三脚"と言う言葉通り、生徒と教師それぞれ異なる旅路があります。しかし同じ目標、「豊かな知識」を追求している点では一致しています。このように、お互い理解し合うことで新しい風景を見ることになるでしょう。Tale of Gratitude: 教育界への貢献とは?未來への期待“光”輝かせ! "全て始まり" これはただ一つの日ですが、それ以上にも意味があります。“光” それは未来へ導く道照らすものとして存在します。そしてそうした思考・行動自体も個々人だけじゃなく、更なる世界全体につながってゆくものだと思いますね。 ああ忘却された愛…歴史よ刻む美しい記憶よ "忘却" それ自身連鎖します。しかしそんな中でも希望抱き続け願う事、自身進化し成長できればと思います。それ以外他ないですね。そのような願望持ちながらまた一年後迎えましょう! ...

下水道の日の意義と重要性を考える

下水道の日は、毎年9月10日に日本で祝われる重要な日です。この日は、下水道整備の促進とその重要性を再認識することを目的として制定されました。2001年までは「全国下水道促進デー」として広く知られていましたが、名称が変更されたことにより、その意義や社会的な役割がより一層強調されるようになったのです。下水道システムは都市生活において欠かせないインフラであり、公衆衛生や環境保護に寄与しています。清潔な水源を守り、感染症の蔓延を防ぐためには、効率的な下水処理が不可欠です。日本では高度経済成長期に急速に都市化が進み、それに伴い下水道整備も加速しました。この時期、多くの地域で衛生状態の改善が実現し、国民の生活環境が大きく向上しました。勝利の風:この地の名誉の旅新しい時代、新たな挑戦。その日はどんな風景だったでしょうか?想像してみてください。青空と白い雲、高層ビル群を見上げれば、その合間から煌めく陽射し。しかし、その背後には目には見えない地下世界があります。それは私たちの日常生活を支える巨大なネットワーク、すなわち下水道なのです。夜明け前…かつて、日本各地では多くの人々が川や海へ直接排泄物を流し込むことで深刻な環境問題に直面していました。その頃、人々は「汚れた場所」というレッテルを貼られた場所から離れることなく、不安と恐怖に包まれていたと言います。しかし、一歩踏み出すことで希望は訪れます。政府による計画的な整備と市民運動によって、多くの地域で清潔さへの思いが芽生え始めました。それこそが、新たなる夜明けとなったのでしょう。子供の思い出帳あの日、小学校で習った「ふんとうこう」について…私たち子供たちは授業中、「ふんとうこう」という言葉を耳にしました。それは「分流式」と呼ばれる排水システムについて教えてもらう機会でした。「ああ、このパイプのおかげで私たちは安心して暮らせているんだ」と気づいた瞬間、大人になったような気持ちになりました。そして何より驚いたこと、それは昔とは違って川や海もきれいになってきているという事実でした。教室から見える街並みに新鮮さと清潔感があります。それはまるで命あるものとして息づいているようでした。伝統との共存:日本文化への影響もちろん、日本文化にも深い影響があります。「和」の精神によって築かれてきた地域社会では、「美」を重視する風潮があります。そして、この美しさとは単なる外面的なものだけではなく、住環境全体にも及びます。例えば、「土用」の期間には家周りを掃除する習慣があります。また、この日には地域コミュニティでも清掃活動など行われ、多世代交流も進む機会になります。結論: 水への哲学的問いかけしかし、水とは何でしょう?それ自体まだ解明されていない謎なのです。ただ流れるのみならず、人々を結びつける存在でもあります。この日こそ、水という存在へ感謝し、生態系との繋がりについて考える時間となります。...

知的障害者愛護デーを考える - 理解と支援の重要性

知的障害者愛護デーは、日本において毎年3月の第3月曜日に設定されている特別な日です。この日は、知的障害を持つ人々の権利と尊厳を再確認し、彼らが社会でより良い生活を送るための支援や理解を促進することを目的としています。1950年代から続くこの活動は、当初は「知的障害者福祉法」の制定から派生したものであり、国家としての責任が強調されてきました。時代と共に様々な施策やイベントが展開され、多くの人々がこの日に参加することで、知的障害者への理解が深まり、偏見や誤解が少しずつ解消されてきました。愛情という名の光:彼らに寄り添う心心地よい春風が吹く中、多くの人々が集まり、その手には色とりどりの風船や花束があります。それぞれが笑顔で語り合う姿は、この特別な日の象徴とも言えます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、人々は一体となって温かな空気を共有します。この日は単なるイベントではなく、愛情と思いやりによって結ばれるコミュニティの日でもあるんです。夜明け前…希望への歩み思い起こせば、日本では長らく知的障害者への偏見や差別も存在しました。しかし、そのような暗闇から抜け出すため、多くの支援団体やボランティアたちが活動し続けてきました。「夜明け前」という言葉通り、この日は新しい可能性への第一歩として重要です。そして今、この日を迎える度に、多くの家族たちも自らの日常生活で直面している課題について思い悩む機会となります。どんな小さな行動でも、その積み重ねによって大きな変化へ繋げることができることを信じています。子供たちとの交流:未来へ向かう架け橋公園では子供たちと一緒に楽しむワークショップなども行われています。彼らは手作りのお菓子やアート作品で楽しみながら、一緒に遊ぶことで理解を深めています。その様子を見るだけでも、「違い」を越えて結ばれる友情を見ることができます。「ただ遊ぶだけじゃないんだ」と、その瞬間感じます。この交流こそ、未来へ向かう希望あふれる架け橋なのです。歴史的背景:苦難から学ぶ教訓日本では1960年代頃まで多くの場合、知的障害者は家庭内で隠された存在でした。しかし、その状況は1970年代以降、大きな転換点を迎えます。「全日本難聴・失語症協会」など様々な団体による啓発運動のおかげで社会全体へその必要性について認識され始めました。そして1990年には「国連国際障害者年」が制定され、それ以降、日本国内でもさまざまな法律や制度改革につながりました。今日そして未来:共生社会への道筋現在、日本国内には多様性とうまく共存する環境づくりへの取り組みがあります。- 地域社会との連携:- 教育現場でのインクルーシブ教育:- 雇用機会拡充:"もちろん、それぞれには異なる能力があります" と人々は感じ始めています。そして、「私たちは皆、一つ屋根の下」で生活しています。その意識改革こそ、本当の意味で共生社会につながる道筋なのでしょう。この日に行われるイベントには、多種多様な活動内容があります。ただ遊び楽しむだけではなく、お互いに学び合う機会にも満ちています。哲学的問いかけ:私たちはどこへ向かうべきか?"しかし、本当に私たちは何故この日を祝うのでしょう?" "それはただ目標達成という過去そのものなのか、それとも新しい価値観として蒔いた種なのか?"(資料提供元: 日本政府・地域福祉センター)©2023 知的障害者愛護デー委員会 ...

屋外広告の日とは?日本における広告の役割と未来

屋外広告の日は、日本において毎年11月の第3木曜日に定められた特別な日です。この日は、屋外広告の重要性を認識し、効果的なコミュニケーション手法としての役割を再確認することを目的としています。日本では、経済成長とともに屋外広告が進化し、多様な媒体が生まれてきました。その背景には、高度経済成長期から続く都市化や消費文化の変遷が影響しています。視覚芸術としてのメッセージ:色彩と形状の調和この特別な日に向けて、街角ではカラフルな看板やバナーが目を引きます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合ったように、視覚的要素は私たちの日常生活に強烈なインパクトを与えます。1950年代以降、日本各地で発展した交通網や都市構造は、屋外広告をさらに際立たせる舞台となりました。そして今、その存在は単なる商業活動以上の意味合いを持つようになっています。夜明け前…文化との融合思えば、日本人は昔から「看板」や「標識」に親しんできました。江戸時代には商店ごとの家紋や暖簾(のれん)が人々に情報を伝えていました。その風景は今も脈々と受け継がれています。現代社会ではデジタルサイネージも登場し、「瞬間」を捉えたメッセージ発信が可能になりました。この変革によって、私たちの日常生活はより鮮やかでダイナミックになったと言えるでしょう。子供の思い出帳:初めて見た看板あなたにもそんな記憶がありますか?子供時代、おじいちゃんと一緒に出かけたあの日。一際目立つ色合いで描かれた大きなキャラクター、その笑顔が私たちを迎えてくれました。「あれ、何だろう?」その瞬間、「広告」という概念すら知らない小さな心には、大きな興奮として刻まれていました。それこそが、言葉なしで心につながる力なのです。歴史的背景:誕生から現在まで屋外広告の日自体は1996年に制定され、その目的として日本国内で行われる多様なキャンペーンやプロモーション活動への理解促進があります。この日は業界関係者だけでなく一般市民にも広く知ってもらうことで、新しいアイディア創出につながればという願いも込められているわけです。また、この日には過去一年間で優秀だった作品への表彰も行われ、多くの場合、それぞれ異なるテーマやメッセージによって地域活性化にも寄与しています。風景画として残る街並み:マーケティングとアート普段何気なく通り過ぎてしまう街並みですが、それぞれ異なるストーリーがあります。「この商品、一度試してみたい」と思わせる魅力的なビジュアル、それこそがアートでもありマーケティングでもあります。それぞれ異なるブランドから送られるメッセージによって、人々の日常生活にも新しい価値観が浸透していることに気付くでしょう。この日には、新しい試みやクリエイティブ精神によって生まれるデザインへの期待感も高まります。未来へ続く道筋:共存する社会 Read More!...

牛たんの日の魅力と楽しみ方

牛たんの日は、日本において毎年4月6日に祝われる特別な日であり、牛タン(牛の舌)を食べることを通じてその美味しさや文化的背景を再認識する機会となっています。この日は、1990年代に「牛たんブーム」が起こったことを受けて制定されました。仙台市が特に有名で、この地では数多くの専門店が立ち並び、観光客や地元住民に愛されています。実際、仙台の牛タンは、そのジューシーさと香ばしい風味から、多くの人々に支持されています。また、この日には各地で様々なイベントが開催され、人々が一堂に会して牛タン料理を楽しむ機会となります。家族や友人との絆を深めるだけでなく、日本全体で食文化の重要性を再確認する日でもあります。このように、牛たんの日は単なるグルメイベントだけでなく、日本の豊かな食文化と歴史への感謝の日としても位置づけられています。勝利の風:この地の名誉の旅仙台市では毎年4月6日になると、「勝利」と呼ばれる風が吹き抜けます。この日は街中が活気づき、人々は一つになって喜び合います。その瞬間、赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合い、美味しい煙と共鳴します。それぞれのお店から漂う焼き上げられた肉汁はまるで時空を超えた祝祭音楽を奏でています。仙台発祥とは言え、この美味しさは他地域へも広まり、各都市ごとのアレンジ料理として愛されています。「ああ、今日は何か特別なことがある!」と思わせるような期待感。その期待感こそが人々を集め、この日ならではのお祭り騒ぎへと導くのでしょう。楽しく満ち足りた時間、それこそが牛たんの日なのです。夜明け前…朝方から準備している飲食店や家庭も多く見られます。「これでもか!」と言わんばかりに、その日のためだけに選び抜いた新鮮な素材達。お肉屋さんでは朝早くから行列ができ、一口目から最後まで心温まる体験へ誘ってくれるでしょう。スモークした香ばしさや塩加減、一口頬張れば思わず笑みも零れてしまいます。私達日本人は古来より、「食べ物には魂」が宿っているという信念があります。それ故、大切なお祝い事には美味しい料理が不可欠です。そしてその美味しさには必ず意味があります。その瞬間、自分自身も大切な誰かも笑顔になる姿を見ることで、本当の「価値」を見出すことになります。子供の思い出帳子供時代、大好きだったおじいちゃんおばあちゃんのお家にはいつも甘辛タレにつけ込まれた厚切り 牛タン が用意されていました。「ほら、お肉だよ!」という声色は忘れられない記憶です。その時私達兄弟姉妹はテーブル囲み、「もっと!もっと!」と言う声で盛り上げながら、小さなお皿いっぱい分取り合ったものです。また、おじいちゃん手作りのお漬物や野菜サラダ、それぞれのお皿ごとの色彩豊かさにも心躍りました。一口噛む度、その旨み広がります。こうした思い出から形成された食文化、それこそ我々日本人独自なのだと思います。自分自身だけではなく、大切な存在とも一緒になって楽しむというスタイル。そしてそれこそがお互いへの思いやりになるのでしょう。それゆえ「家族」「友」「共有」というワードとも強く結びついています。結論さてここまで語った後、『しかし、本当に『幸せ』とは何なのか?ただ舌鼓うちながお互いや動物への感謝表現なのか、それとも土に蒔かれて根付いて行く希望なのか?』そんな問い掛けにも似ているようです....

℃-uteの日の意義とファンのつながり

℃-uteの日は、日本の女性アイドルグループ℃-ute(キュート)の記念日として、毎年6月11日に祝われています。2005年に結成されたこのグループは、ハロー!プロジェクトに所属し、特にそのパフォーマンスや歌唱力で多くのファンを魅了しました。彼女たちがデビューした当初から、数々のシングルやアルバムをリリースし、その影響力は日本国内外に広がりました。特筆すべきは、℃-uteが持つ独自のスタイルです。彼女たちは時代ごとのトレンドを取り入れながらも、自分たちの色を失わずに進化していきました。そして、その活動はただ音楽だけでなく、多方面にわたりファッションや舞台などにも及びました。このような背景から、℃-uteの日にはファン同士で思い出を語り合ったり、新たな絆を深めたりする機会となっています。勝利の風:この地の名誉の旅その日はまるで大地が息づくような感覚でした。青空には太陽が輝き、生温かい風が頬を撫でていました。「今日という日、私たちに何か特別なことが待っている」と感じる瞬間です。それぞれが心から待ち望んだ日。それぞれ異なる思い出と共に、この日を迎える準備をしていたことでしょう。ファンとともに過ごすこの日はまさしく「勝利」の象徴でもあります。彼女たち自身もさまざまな困難や試練を乗り越え、一歩一歩成長してきました。その姿勢は多くの人々への励みとなり、「私も頑張ろう!」と思わせてくれる存在でした。夜明け前…「夜明け前」という言葉には特別な意味があります。それは新しい始まりへの期待感と同時に、不安も伴う時間帯です。℃-uteの日が近づくにつれて、多くのファンは心躍らせながら待っているでしょう。「次回こそライブチケット当選しますように」と願う気持ち、その一方で自分自身も彼女たちと共鳴し合いたいという想いも抱いています。そして、この夜明け前こそ、大切な思い出が詰まった瞬間なのです。子供の思い出帳子供時代と言えば、自分だけのお宝箱がありますよね。その中には夢中になったアニメやアイドル、お友達との笑顔あふれる時間があります。C ℃-uteとの出会いやその影響もまた、一つのお宝です。「ああ、この曲聴いていた頃、本当に楽しかった」と振り返ることのできる貴重な宝物。それぞれのお宝帳には、彼女たちとのエピソードや家族との共有体験、ある意味では青春そのものとも言えるかもしれません。その全てが重なり合って一つになった時、それこそ真実という名のお宝になるでしょう。C ℃-uteの日・未来へ向かう架け橋C ℃-uteの日とは単なる記念日ではなく、それ以上の意味合いがあります。現役メンバーだけでなく、新しい世代へと受け継ぐべき文化でもあるからです。この日は「ファン同士」で繋げるイベントとして、多くの場合ミニコンサートやトークショーなど様々なアクティビティーがあります。しかしそれだけではありません。この日は各地域でも独自のお祝い方法があります。「今日は私たちみんなで祝い合おう!」そんな雰囲気漂うこの場面には、大切なお祝い事として根付いています。C ℃-uteへの情熱:美しい連鎖情熱という言葉ほど人々を動かすものはないでしょう。C ℃-uteへの愛情表現とは個々それぞれ異なる形態ですが、「これまでありがとう」「これからよろしくね」という感謝・期待溢れる声援は一つになります。それぞれ好きだった曲、その瞬間によって生まれる友情…そこには何より大切なのではないかと思います。一緒になって涙したこと、一緒になって笑顔になったこと、その全てがお互いへ架け橋となります。そしてまた新しい文化として根付いて行くことでしょう。忘却されぬ場所: メモリアルデイとして残そうこの記念日は年月と共にも変わります。しかし、その根底部分はいまだ生き続けています。C ℃-uteの日について考えれば考えるほど、「どうしてここまで続いているんだろう?」と思わざる得ません。本来ならば流行とは消えて行くもの。しかし流行以上もっと深遠なる魂…それこそ「愛」だと思います。この日のためだけでも各地へ足運ぶ人達、それこそ見知らぬ人達同士楽しむ空間。そしてそこから芽生える友情・信頼関係…。これこそ本当重要なのではないでしょうか? 「忘却されぬ場所」──本当にそう思います。一度結びついた絆、それはいくら時間経過しても決して失われず継承され続けます! ...