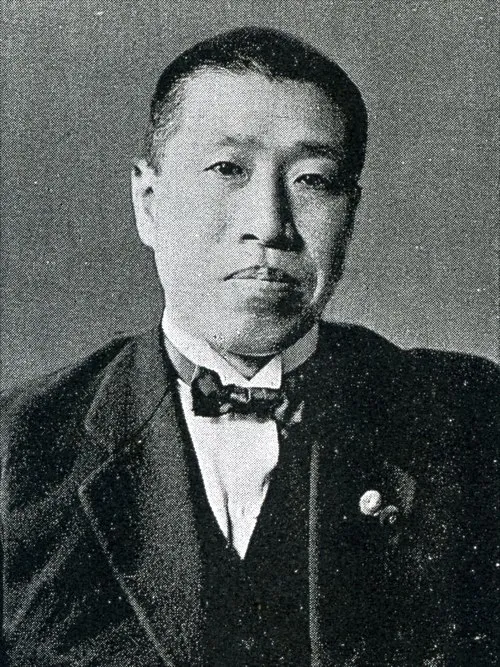

生年: 1885年

死亡年: 1979年

職業: 俳人

本名: 富安風生

年 富安風生俳人 年

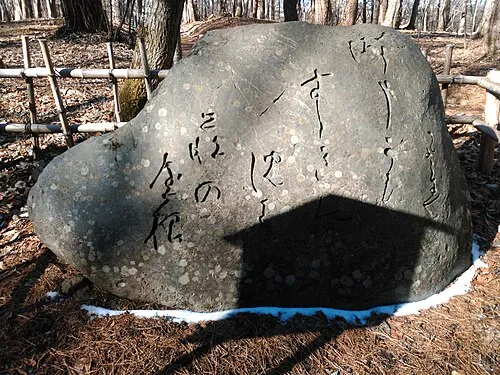

富安風生は年に日本の豊後地方に生まれた彼の人生はただ俳句を詠むためだけではなく時代の流れと共に変化し続ける日本社会の中で言葉を通じて人と対話する旅でもあった彼が若かりし頃日本は明治から大正へと移行し西洋文化が流入してきた時期であり多くの芸術家や文学者たちが新しい表現方法を模索していたしかしそのような時代背景にもかかわらず風生は自然や日常生活からインスピレーションを受けて自らの内面を掘り下げることに注力した年には俳誌天狗を創刊この雑誌は当時の若手俳人たちによる新しい表現や試みが数多く掲載され多くの読者から支持されたしかしそれにもかかわらず彼自身は商業的成功よりも純粋な詩作への情熱を優先させたそのため天狗は単なる作品発表の場以上になり風生自身が後進育成にも力を注ぐ場となった彼が主宰したこの雑誌にはおそらく今後出世する多くの才能ある若手俳人たちが集まりそれぞれ異なるスタイルで作品を発表していたそれによって日本国内外で彼ら自身も影響力を持つ存在となっていった特に風生自身は自分以外にも才能ある仲間と交流し合うことによって自身も成長する機会を得ていたその関係性こそが新しい言語や感覚への開放的な姿勢へと繋がったと言えるだろう年代には日本全体として軍国主義的傾向が強まっていった皮肉なことにこの暗雲立ち込める時代背景こそが風生にさらなるインスピレーションを与えその心象風景は彼の作品にも反映されていった春雨秋月といった自然描写には人間社会との調和とは裏腹に存在する孤独感や無常観も色濃く映し出されている記者会見で彼本人もこのような心情について触れており日常生活という舞台で感じる小さな喜びや悲しみこそ真実なのだと語っている年日本は第二次世界大戦という未曾有の困難期へ突入したその頃にはすでに歳近かった富安だがこの混乱した状況下でも創作活動への情熱は冷めることなく続いていたしかし空襲や食料不足など現実的な厳しさによって多くの日常描写がおどろおどろしい背景音楽として響いてきたそれでもなお詩とは人がお互いにつながれる道具なのだという信念だけではなくその道具として使われる言葉そのものへの深い愛情から逃げることなく探求していた戦後日本社会はいまだ復興途中であり不安定だったその中でも富安風生は一方では名声と尊敬を受けながらも同時に孤独感とも向き合わざるを得ない状況だったしかしこの孤独こそまた新たな創作意欲へつながり新しい形式・スタイルへの挑戦として具現化されたそれゆえかおそらくそれ以降制作された多数の俳句には死破壊と再生というテーマ性非常に深淵かつ普遍的 が見受けられるようになる年生涯歳という長寿を全うした富安風生しかしその死後も彼の名声と影響力はいまだ健在だ今日まで多くの愛好者達によって引用され続けその作品群特に短いフレーズでも深遠さや美しさを書く技術 は教育課程にも取り入れられているただ漫然と過ぎ去った時間ではない それぞれ丁寧につむぎ出された言葉達こそ人間存在そのものについて考察させたり触発したりする役割すら担うそして皮肉なのは生前あまり知られることなく穏やかな最晩年だった事実だこの静かな老後 まさしく最終章とも言える瞬間それでも不屈のおごり高ぶりなど感じ取れないほど毅然きぜんとして迎え入れていたとも思える一見矛盾しているようだしかし今振り返ればその晩年こそ最も豊かな精神性とも言えるかもしれないまた現在私達の日常生活でも登場するミニマリズムなど志向性ーシンプルさ・本質追求ー など見事につながっている部分なのだからさてこの世から去っとうわべだけ消えてしまった如き印象残す一方 富安風生氏について我考慮すべき点はいくらでも存在しておりそれゆえ歴史上重厚感漂わせつつひっそり眠り続けている姿勢を見る思いますそして将来的世代まで伝われば素晴らしい事ですね