2020年 - 新型コロナウイルスの感染拡大のために同年4月6日から発令されていた緊急事態宣言の対象が全都道府県に拡大される。

4月16 の日付

7

重要な日

68

重要な出来事

271

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

チャップリンデーの魅力と楽しみ方

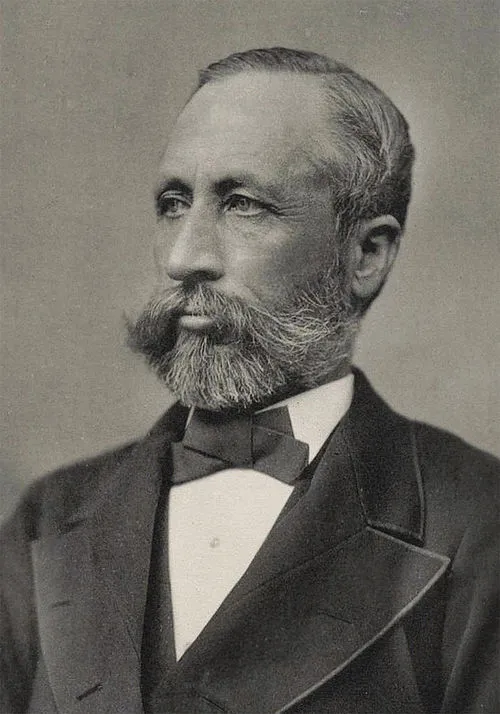

チャップリンデーは、世界中で愛される映画監督、俳優、コメディアンであるチャールズ・チャップリンを称える日です。彼の作品は、サイレント映画の時代から現代に至るまで、多くの人々に感動を与え続けています。特に「黄金狂時代」や「街の灯」などの作品は、その社会的メッセージや人間性への深い洞察から、今なお多くの人々に視聴されています。この日は毎年4月16日に祝われますが、この日付には特別な意味があります。それはチャップリンが1889年4月16日に生まれたことを記念しているからです。彼が生きた時代背景や彼自身が直面した困難を考えると、この日はただのお祝いの日ではなく、人間としてどう生きるかということについても考えさせられる日なのです。喜劇という名の革命:笑いと涙の狭間それでは、喜劇とは何でしょう?笑いだけではなく、苦しみや悲しみも含まれている。その全てが混ざり合ったものこそが、本当の喜劇なのかもしれません。チャップリンはその真髄を体現していました。無声映画という限られた表現方法にもかかわらず、彼は身体表現によって観客に深い感情を伝えることができました。「トランプ」というキャラクターや「リトルトランプ」と呼ばれるストリート・パフォーマンスなど、一見滑稽な姿勢にも裏には強い社会批判があります。闇夜に輝く星:戦争と平和への祈り第一次世界大戦や第二次世界大戦など、多くの歴史的事件と共鳴する彼の作品。当時、人々は絶望しながらも希望を求めていました。特に「大独裁者」はその象徴的なメッセージで、多くの日常生活への影響を与えました。「私たちは人間として一緒に生きるべきだ」という彼の言葉には、その後も多く影響力があります。このようなメッセージがあるからこそ、今でもファンたちはこの日に集まり祝うのでしょう。子供たちとの絆:無邪気さと思いやりまた、チャップリンデーでは子供向けイベントも多く行われます。それは単なるエンターテインメントだけではなく、「思いやり」の重要性について学ぶ機会でもあります。例えば、小学校で行われるワークショップや上映会などは、小さな子供たちにも楽しんでもらおうという試みです。「街の灯」における盲目少女との出会いや、「モダン・タイムス」に見る労働者階級の日常生活、それぞれから学べる価値観はいまだ色褪せません。結びつきを再確認する時間:家族とともに過ごす日家族と一緒に過ごす時間もまた、この日の特徴です。家族全員で映画を見ることで、新しい理解や対話が生まれる瞬間があります。その瞬間、「私たち」が一つになれる気持ちになるでしょう。それだけでなく、お互いへの理解を深めたり、自分自身について考えたりする良い機会ともなります。一つ一つのお祝い活動には深い意味があります。哲学的問いかけ:あなたならどうしますか?しかし、本当に笑うこととは何でしょう?それはただ楽しい瞬間なのか、それとも人生そのものなのでしょうか?果たして我々は、自分自身をどれほど理解できているのでしょう?このような問いこそが、それぞれの日常生活につながっていると思います。そして、このような疑問こそが、多様性豊かな文化交流へ導いてくれることでしょう。最後に:心温まる感謝祭結局、このチャップリンデーという日は単なるお祝いの日以上のものなのです。この日には、人々がお互いへ感謝し合う温かなひと時があります。そしてそれこそが、人類共通의精神—愛情と思いやり—なのだろうと思います。このような精神から派生するあらゆる活動やイベントには、大切な価値観として残しておきたい思慕があります。それぞれ場所によって異なる文化背景、その中で育まれてきた信念。同じ地球上、生きている我々だからこそできる特別なお祝いだと言えるでしょう。"笑顔とは何か?ただ単純なしぐさなのだろうか、それとも魂そのものなのであろう。" ...

チャールズ・チャップリンの誕生日を祝う - 彼の影響と偉業

チャールズ・チャップリン、1889年4月16日生まれ。この特別な日は、ただ単に一人の喜劇俳優が生まれたことを意味するだけでなく、全世界の映画史における笑いの革命が始まった瞬間でもあります。彼はサイレント映画という制約された中で、言葉ではなく表情や動作を使って観客の心を掴む方法を見出しました。その芸術的才能は、多くの人々に笑顔と涙を与えただけでなく、人間性について深く考えるきっかけも与えました。笑いの風:この地で芽吹いた才能チャップリンはロンドンの貧しい家庭に生まれました。母親は歌手として活躍していましたが、家庭環境は決して恵まれたものではありませんでした。彼自身も幼少期から困難な状況に直面しながら成長し、その経験が後々彼自身のキャラクターや演技スタイルにも影響を与えました。「小さなトランプ」と呼ばれるキャラクターとして世に出た彼は、その可愛らしさと同時に悲哀感も漂わせることで、多くのファンを魅了しました。子供たちへの贈り物:無垢なる夢彼が描いたキャラクター「リトル・トランプ」は、多くの場合社会的弱者として描かれます。その姿には、小さな人間が大きな世界と闘う姿が映し出されており、それこそが多くの人々から共感を得る理由でした。映画『街の灯』や『モダン・タイムス』では、貧困や労働問題など現実的なテーマにも触れながらも、常にユーモアと希望を忘れませんでした。観客はその映像から「これは自分だけじゃない」と思うことで、自身の日常へともリンクする感情を抱くことになりました。エンターテインメント界への影響力:一歩先行く想像力初めて無声映画というジャンルで新たなる舞台芸術として認識されたチャップリン。しかし、それ以上に重要なのは彼自身が持っていた創造性です。「喜劇」を超えて、「社会批評」という要素まで加わった作品群。それによって多様化した映画制作技術へとつながり、その後数十年にもわたり影響力があります。また、音楽との融合によって生まれるシーンには、人々が抱えるストレスや不安すら和らげる魔法があります。春風吹き抜ける頃…新たなる視界時代背景にも目を向けるべきです。当時1910年代から20年代まで続いた第一次世界大戦という暗い歴史。そしてその後起こった大恐慌。これら様々な事件によって多くの国民たちは苦しい思いをしていました。その中で放つ喜びというメッセージこそ、チャップリン作品最大のお宝とも言えます。「見ること」ができる現実とは異なる夢—それこそ最も求められている価値だったのでしょう。愛され続ける理由:独自性と共感性そして現在でもなお語り継がれる存在になった理由、それは視聴者との絆です。ただ単なるエンターテイメントではない。一瞬一瞬、その場面ごとの「共感」を促進させているところこそ、一番のお宝だと思います。「私達みんな、一緒だね」というメッセージ。それぞれ異なる文化背景や世代ごとの受容能力もあります。しかしどんな場面でも感じ取れるその温かな雰囲気—それぞれ違う形でも十分伝わります。夜明け前…未来へ繋ぐ道筋(略) こうした過去から現在まで紡ぎ続けている歴史ある作品群には何度見ても飽きません。それどころか、新しい発見へ導いてくれる大切なお宝ですよね。このような贈り物—忘却されぬよう心持ち続けたいですね。結論:勝利とは何か?"しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?それはただ過去として記憶されるのみなのか?それとも未来への希望となって土壌に蒔かれる種なのか?""私達自身、この誕生日の日には何より楽しかった日々—ほんとうのであれば少しずつ振返ればいいですね!"...

ボーイズビーアンビシャスデーの重要性と歴史

ボーイズビーアンビシャスデーは、日本の教育や子供たちの未来に対する希望を象徴する特別な日であり、毎年11月22日に開催されます。この日は、北海道出身の偉大な教育者であり実業家であるウィリアム・スミス・クラーク博士が述べた「少年よ、大志を抱け」という言葉から名付けられました。彼は明治時代に日本に来て、その教育理念が広まり、今でも多くの人々に影響を与え続けています。この日には、日本全国でさまざまなイベントや活動が行われ、子供たちに夢や目標を持つことの大切さが教えられます。学校では特別授業が行われたり、地域社会では講演会やワークショップが開催されたりします。このようにして、「大志」を抱くことの重要性を再認識し、自分自身や周囲との関係性を深めるきっかけとなる日なのです。未来への架け橋:夢見る心の芽生え「少年よ、大志を抱け」という言葉には、多くの人々へのメッセージが込められています。それは単なる励ましではなく、自分自身を信じて高い目標を持つこと、そしてそのために努力し続ける意義について教えてくれるものです。たとえば、この言葉からインスパイアされた若者たちは、それぞれ異なる夢や理想を持って成長していきます。彼らは未来へ向かう一歩一歩が、自身だけでなく他者にも良い影響を与えることになると信じています。夜明け前…希望という光ボーイズビーアンビシャスデーには、多くの場合学校で特別な朝礼が行われ、生徒たちは自分自身の夢や目標について考える時間があります。その静かな朝、学校中に漂う緊張感と期待感。その瞬間、誰もが息をのみながら語られるメッセージに耳を傾けます。「失敗してもいい、それでもあきらめず挑戦し続けよう」と。未来へ向かう希望という光は、その瞬間から少しずつ育っていくようです。子供たちのおもい出帳:小さな勇気、大きな可能性思い返せば、小学生だった頃、自分自身もこの日には何か特別なことを書いたり発表したりした記憶があります。「私はサッカー選手になりたい」と書いた友達、その横で「宇宙飛行士になりたい」と熱弁した同級生。当時は無邪気だった私たちですが、その思いや願いこそが今後数十年後につながっているという事実。それぞれが持つ小さな勇気こそ、一歩踏み出す原動力となります。時代背景とその変遷This day is not merely a celebration of ambition; it also reflects the societal changes and challenges faced by children throughout history. The words of Dr. Clark resonate differently in today's world, where digital distractions abound and traditional values sometimes seem overshadowed. In this context, the essence of "Boys, be ambitious" serves as a reminder that aspirations can transcend obstacles, regardless of the era...

ウィリアム・スミス・クラークと「Boys, be ambitious」の真意

1877年、明治10年のこの日、日本の北の大地、北海道に一つの言葉が響き渡りました。その言葉は、札幌農学校(現在の北海道大学農学部)の教頭ウィリアム・スミス・クラークによるもので、「Boys, be ambitious」と呼ばれました。このフレーズはただの激励にとどまらず、明治時代における教育や社会観への深い影響を持つものでした。クラークはアメリカから日本に渡り、新しい知識を授ける使命感に燃えていました。彼がここで過ごした時間は短かったものの、そのメッセージは長い間人々の心に刻まれました。勝利の風:この地の名誉の旅「Boys, be ambitious」という言葉には、大きな希望と夢が込められていました。それは単なる勉強や知識習得を超え、自ら目指すべき高みへの挑戦を促すものでありました。クラークが去り際に残したこのフレーズは、その後多くの若者たちに影響を与え、日本全体が新しい時代へと進むための力となったことでしょう。夜明け前…当時、日本は急速な変化を迎えていました。幕末から明治維新へかけて、西洋文化や技術が流入し、新たな国作りが模索されていた頃です。このような中で、札幌農学校という場でクラーク先生が若者たちに与えた教育とは、ただ学問だけではなく、自立心や夢を見ること、それらを実現するためには何をすべきかということでした。子供の思い出帳「私はまだ学生だった頃、この美しい土地で夢を見ることができた。それまで自分には無限大な可能性など存在しないと思っていた。でもウィリアム先生のおかげで自分自身も一歩踏み出せる勇気を得たんだ。」そんな風景が広がります。彼から受け取った熱い思い出と共に、多くの日々を過ごした生徒たちは、その教えによって成長してゆく様子があります。未来へ向かう歩み:産業革命との結びつき日本全土では産業革命がおこり、経済的にも社会的にも変革期でした。その中でも特異な存在としてあった札幌農学校では、西洋農業技術など多くの場合、人々の日常生活にも影響しました。このような状況下で、「Boys, be ambitious」という言葉はその後どれほど多く人々によって受け継ぎ続けられたことでしょう。「北国よ、立ち上がれ」とでも言わんばかりです。文化的根源:自然との共存北海道と言えば豊かな自然環境があります。そしてそれこそまた人々との深いつながりとも言えるでしょう。「野菜や動物も私達と同じように育て守るべき存在なんだ」、そんな考え方も彼のおかげで広まりました。大地から恵みを受け取るだけではなく、それへの感謝という精神です。これこそ、生涯忘れることのできない教育とは何なのか、と問い直させますね。歴史的瞬間として:今でも息づく教え"Boys, be ambitious" このシンプルながら力強いメッセージはいまだ生徒達や市民権活動家達によって引用されています。そしてそれ自体、日本国内外問わず多様性ある思想として共鳴し続けています。また、このフレーズには次世代への期待感まで込められていると言えるでしょう。それぞれの日常生活につながっています。哲学的問い…未来とは? そして志とは?"しかし、本当に志とは何なのでしょう?それともただ掲げるだけなのか、それとも土壌から芽生える種なのか?"歴史上重要な出来事として語り継ぐべき一瞬ですが、それ以上になぜこれほど多く的人々によって愛され続けているのでしょう。不安定さばかりだった当時へ思い馳せ、「もっと高みへ」と願う声。それぞれ個別意識された志によって織成されている世界観。その先には更なる夢見る先輩像(ロールモデル)が待っていますね。そしてこれは確実なくじ引きを通じて得るチャンスなのである、と語れる日こそ来ます。どんな困難でも挑戦する姿勢!「Boys, be ambitious」。私達自身にも寄付できれば幸せですね。...

女子マラソンの日の意義と健康効果

女子マラソンの日は、女性のスポーツにおける重要な節目を象徴する日です。この日は、女性がフルマラソンに参加する権利を求めて戦った歴史的背景と、現在も続く女性の地位向上への努力を記念しています。1984年のロサンゼルスオリンピックで初めて正式競技として採用された女子マラソンは、それ以前から様々な挑戦と困難を伴いながら発展してきました。この日の意義は単なるスポーツイベントに留まらず、社会全体におけるジェンダー平等や女性の権利拡張にも深く結びついています。例えば、女子マラソンが導入される前、多くの人々は「女性には長距離走が無理だ」と信じ込んでいました。しかし、その先入観を打破し、多くの勇敢なアスリートたちが挑戦し続けた結果、今日では世界中で数百万もの女性たちがマラソン大会に参加しています。自由の風:道を切り開いた女たちかつて、多くの国々では、特に伝統的な価値観が根強かった時代には、「女子には無理」と言われた長距離走。しかし、その背後には、数多くの先駆者たちがいました。彼女たちは逆境にも負けず、自分自身と闘い続けました。例えば、1972年にはアメリカ合衆国で「タイトル IX」が制定され、この法律によって教育機関内で男女平等なスポーツ参加権が確立されました。この法律は、多くの若いアスリートに夢を追う機会を与え、大きな転換点となった瞬間でした。夜明け前…暗闇から光へ1970年代以前、多くの場合、女性ランナーはレースに出場するため隠れて活動していました。その中でも特筆すべき存在として知られるキャサリン・スウェッツ氏がいます。彼女は1972年ボストンマラソンへの参加資格なしにエントリーし、その試練から逃れようとする男性スタッフとの激しい攻防戦へと巻き込まれました。その瞬間、自身だけではなく多くの女性ランナー達も次第にその姿勢や情熱から勇気づけられていったと言われています。そしてゴールテープを切る瞬間、人々は新しい時代への期待感で包まれました。子供の思い出帳:未来へ繋ぐ道筋私自身も幼少期から憧れていたランニング。それは、一歩一歩進むこと自体が喜びだったあの日々。その頃、自分より大きなお兄さんやお姉さんたちが走っている姿を見ることで、「自分もいつか彼らみたいになりたい」と思ったものです。その影響下で成長した今、一緒にレースする仲間や目標設定した遠征など数え切れないほどになります。また今、このような日こそ私自身だけでなく、多くの若い女の子達へインスピレーションとなりえること確信しています。希望という名のお守り:困難との闘争女子マラソンの日とはただ祝うだけの日ではありません。それぞれ異なる背景や文化環境によって育まれた夢、それこそ一歩踏み出す勇気へ向かう力でもあると言えるでしょう。「あなたならできる」というその一言、一歩前進させて頂戴します! それによって生じる無限大とも言える希望。それこそ昔から伝わる名言「小さな川でも集まり続ければ大河になる」ようです。個々人同士連携し合えば想像以上まで成長できるわけです。The Journey: A Marathon of Life and Perseverance"人生とはフルマラソン"ともよばれる通り、その旅路には数え切れないほど高低差があります。一方的ないい方向性ばかり望まず、とても辛抱強さ必要なのですがそれでも支えてあげたり理解してあげたりしてほしいと思います。そして同様他者支援も忘れず行動します! この精神こそ真実感情・思いやり溢れる未来づくりにつながります。何度倒れても立ち上がろう!必ず近道見つかります! ...

日本初の女子フルマラソン大会「第1回女子タートルマラソン全国大会」

1978年、昭和53年のこの日、日本の女性たちにとって特別な意味を持つ出来事が東京・多摩湖畔で起こりました。それは、日本初となる女子フルマラソン大会、「第1回女子タートルマラソン全国大会」の開催でした。この大会は、女性が自らの限界に挑戦し、スポーツを通じて社会的地位を高めるための重要な一歩となりました。参加者はわずか49人ではありましたが、その中には強い意志と夢を抱く女性たちが集まり、歴史を作り上げました。流れる水面に映る勇気:挑戦への第一歩多摩湖畔で見られた青い水面、その静けさはこれから始まる熱い闘志とは対照的でした。参加者たちは緊張した面持ちでスタート地点に立ち、それぞれが心に抱く思いや目的を胸に秘めていました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った瞬間、誰もが息を飲みました。「行け!」という声と共に、一斉に走り出すその姿は、多くの人々へ希望とインスピレーションを与えました。「夜明け前…」:女子マラソンへの道それまで日本では、女性が長距離走競技に挑むこと自体が珍しい時代でした。しかし、このマラソン大会はそれまで封じ込められていた女性スポーツへの扉を開き、多くの先駆者たちによって引き起こされた社会運動にも支えられていました。既存の常識や価値観から解放され、新しい時代へ向かう夜明け前。その瞬間、人々は少しずつ変わろうとしていました。子供たちとの絆:家族と共に迎える栄光母親としてだけでなく、一人ひとり独立した存在として、自分自身を証明するために頑張った参加者たち。その姿勢は、多くの子供たちにも影響を与えます。「私も頑張ればできるんだ」と思わせるその背中には、大きな励ましがあります。また、このイベントには家族や友人も応援として駆け付け、自分達よりも遙か先へ進む彼女達への期待感溢れる視線が向けられていました。走ること、そのものだけではなく、人との絆もこの日に深まったことでしょう。文化的背景:「女性」と「スポーツ」の交差点日本では昔から男女役割分担という考え方があります。特にスポーツという分野では男性優位な風潮が根強かったため、「女子」という言葉自体もネガティブなイメージで捉えられることさえありました。しかし、このようなイベントによってその常識はいよいよ崩れ去ろうとしていた。それでもなお、多摩湖畔には集った49名、それぞれ異なる背景や経験を持ちながらも、一つになってゴールライン目指して駆け抜けました。そしてここから数十年後、より多くの女性アスリート達へ続く道筋となったのでした。しかし、この日何か大きな変化は起こったのでしょうか?勝利とは何か?ただ過去のお祝いなのか、それとも未来への種なのか?そう思う頃、大会後にはお祝いムード一色になるのでした。この日の興奮はもちろん皆さん忘れてはいないでしょう。そして次なる世代へ引き継ぐべき大切なお話でもあります。...

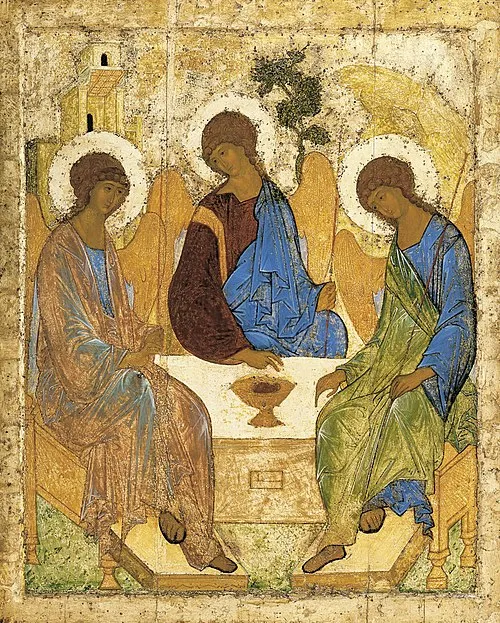

2006年の聖枝祭(正教会)の意義と教え

聖枝祭は、キリスト教において特別な意義を持つ祭りであり、特に正教会の伝統では深い宗教的・文化的な背景があります。この祭りは、イエス・キリストがエルサレムに入城する際、民衆が彼を迎え入れたことを記念しています。彼らは手に持ったヤシの葉や枝を振って、「ホザンナ」と叫んだとされています。この出来事は、新約聖書の中でも特に象徴的であり、人々が救い主として迎える瞬間を示すものです。2006年の聖枝祭もまた、多くの信者によって祝われ、その意義が再確認されました。この年、多くの地域で盛大な行列や礼拝が行われ、信者たちは心から神への感謝と敬虔さを表しました。歴史的には、聖枝祭は早春の穏やかな日差しとともに訪れ、新しい生命や希望の到来を感じさせる時期でもあります。希望の木陰:新たなる命への道しるべ太陽が高く昇り、その温かい光が人々を包み込む中、街角には生き生きとしたヤシの葉が並べられています。その香りは甘く、新しい芽吹きへの期待感で満ちています。「この日、この瞬間」を共有するため、人々は集まりました。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合う中、一人ひとりが胸に抱いた祈りと思い出。それぞれ異なる思いや願望を秘めた葉っぱたちですが、それでも同じ空気を吸っています。この日は単なる過去のお祝いではありません。確かにそれは古代から続く伝統ですが、それ以上に今、この瞬間にも私たち一人ひとりとのつながりがあります。特別な衣装を身につけた神父様や司祭たちも参加し、その姿勢からも受け継がれる信仰心やコミュニティーとしての結束力が感じ取れます。夜明け前… 希望という名の日常朝焼け前、水面には薄霧が漂っています。それぞれの日常生活から解放された瞬間、人々はいわば「夜明け」を迎えます。「私たちはここで何か特別なことを見ることになるだろう」と誰もが期待していました。そしてその期待通り、多くの場合、「光」が降臨します。これは単なる物理的な光だけではなく、精神的な啓発とも言えます。幼子らも参加し、大人たちとの手から手へ受け継ぐ温かな連帯感。「家族」という言葉だけでは語れないほど、多様性あふれる人々によって成されるこの儀式。その背後には数世代もの歴史があります。一族全体で集まった時、それぞれのおじいちゃん、おばあちゃん、小さなお子さんまで含めて、「今日」という日の重みについて思考することになります。子供の思い出帳:未来への約束小さなお子さん達は、自分自身より大きなヤシの葉を振ります。その姿を見る親御さん達は微笑みながら、その美しい瞬間を書き留めようとします。「これこそ本当の日常」だと思いますよね?未来へ向かう約束、とても小さいながらも確固たる信念なのです。その後ろ姿こそ、本当に大切なのです!私たちはその一歩ごとの重みや価値について改めて考え直します。そして、この日は単なるお祝いではなく、その価値観自体にも目覚めさせてくれる時間です。「あなたも一緒だよ」というメッセージ。そして、このメッセージこそ今後何十年経とうとも忘れてはいけない要素となります。この日だけ見える光景とは限らず、それ以外の日常生活にも与えられる気づきを求める意味合いでもあるのでしょう。共鳴する声:伝わる想いや願望 「あなたがおっしゃったように…」街全体には不思議なくぐもった声色。我々それぞれ個別とは異なる人生模様。しかし、不安定ながら共鳴するその声音。一緒になってこの瞬間「喜び」を祝福しているという証でしょう。それこそ、一見どんな些細でも実際には心地よさにつながっています!こんなの本当に奇跡じゃありませんか?まるで千羽鶴となって舞うよう…。互助精神という部分まで含まれていて実際意味深すぎません?これこそ他者へ寄せ合う力なのです! しかし、勝利とは何か?ただ過去記憶なのか、それとも土壌へ蒔いた種なのか?」...