の真意とその歴史的意義

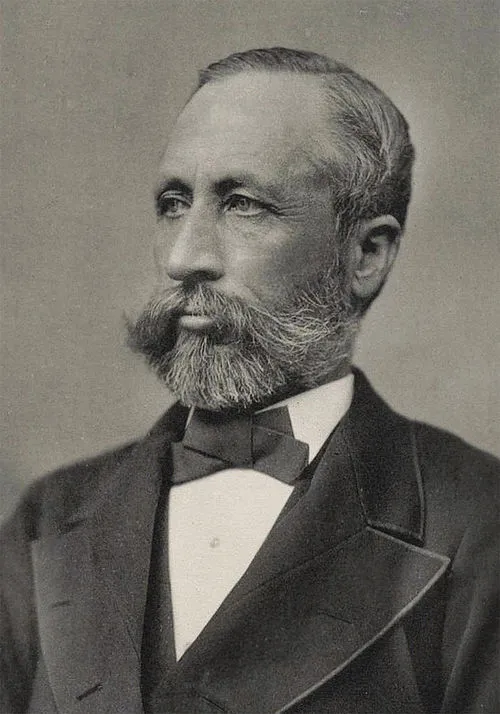

年明治年のこの日日本の北の大地北海道に一つの言葉が響き渡りましたその言葉は札幌農学校現在の北海道大学農学部の教頭ウィリアム・スミス・クラークによるもので と呼ばれましたこのフレーズはただの激励にとどまらず明治時代における教育や社会観への深い影響を持つものでしたクラークはアメリカから日本に渡り新しい知識を授ける使命感に燃えていました彼がここで過ごした時間は短かったもののそのメッセージは長い間人の心に刻まれました

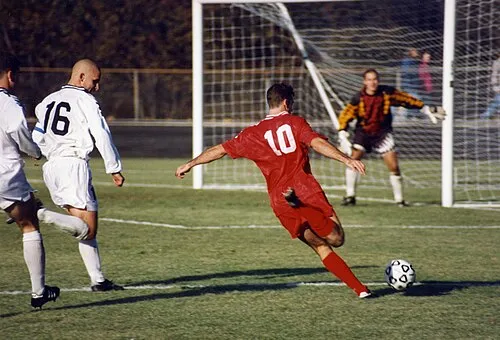

勝利の風この地の名誉の旅

という言葉には大きな希望と夢が込められていましたそれは単なる勉強や知識習得を超え自ら目指すべき高みへの挑戦を促すものでありましたクラークが去り際に残したこのフレーズはその後多くの若者たちに影響を与え日本全体が新しい時代へと進むための力となったことでしょう

夜明け前

当時日本は急速な変化を迎えていました幕末から明治維新へかけて西洋文化や技術が流入し新たな国作りが模索されていた頃ですこのような中で札幌農学校という場でクラーク先生が若者たちに与えた教育とはただ学問だけではなく自立心や夢を見ることそれらを実現するためには何をすべきかということでした

子供の思い出帳

私はまだ学生だった頃この美しい土地で夢を見ることができたそれまで自分には無限大な可能性など存在しないと思っていたでもウィリアム先生のおかげで自分自身も一歩踏み出せる勇気を得たんだそんな風景が広がります彼から受け取った熱い思い出と共に多くの日を過ごした生徒たちはその教えによって成長してゆく様子があります

未来へ向かう歩み産業革命との結びつき

日本全土では産業革命がおこり経済的にも社会的にも変革期でしたその中でも特異な存在としてあった札幌農学校では西洋農業技術など多くの場合人の日常生活にも影響しましたこのような状況下で という言葉はその後どれほど多く人によって受け継ぎ続けられたことでしょう北国よ立ち上がれとでも言わんばかりです

文化的根源自然との共存

北海道と言えば豊かな自然環境がありますそしてそれこそまた人との深いつながりとも言えるでしょう野菜や動物も私達と同じように育て守るべき存在なんだそんな考え方も彼のおかげで広まりました大地から恵みを受け取るだけではなくそれへの感謝という精神ですこれこそ生涯忘れることのできない教育とは何なのかと問い直させますね

歴史的瞬間として今でも息づく教え

このシンプルながら力強いメッセージはいまだ生徒達や市民権活動家達によって引用されていますそしてそれ自体日本国内外問わず多様性ある思想として共鳴し続けていますまたこのフレーズには次世代への期待感まで込められていると言えるでしょうそれぞれの日常生活につながっています

哲学的問い未来とは そして志とは

しかし本当に志とは何なのでしょうそれともただ掲げるだけなのかそれとも土壌から芽生える種なのか

歴史上重要な出来事として語り継ぐべき一瞬ですがそれ以上になぜこれほど多く的人によって愛され続けているのでしょう不安定さばかりだった当時へ思い馳せもっと高みへと願う声それぞれ個別意識された志によって織成されている世界観その先には更なる夢見る先輩像ロールモデルが待っていますねそしてこれは確実なくじ引きを通じて得るチャンスなのであると語れる日こそ来ますどんな困難でも挑戦する姿勢 私達自身にも寄付できれば幸せですね