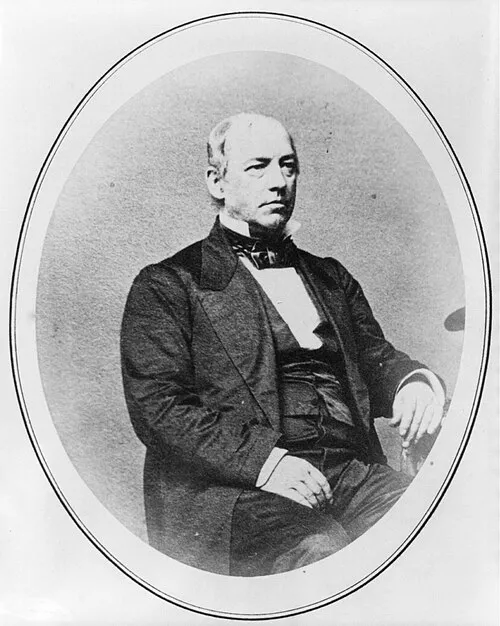

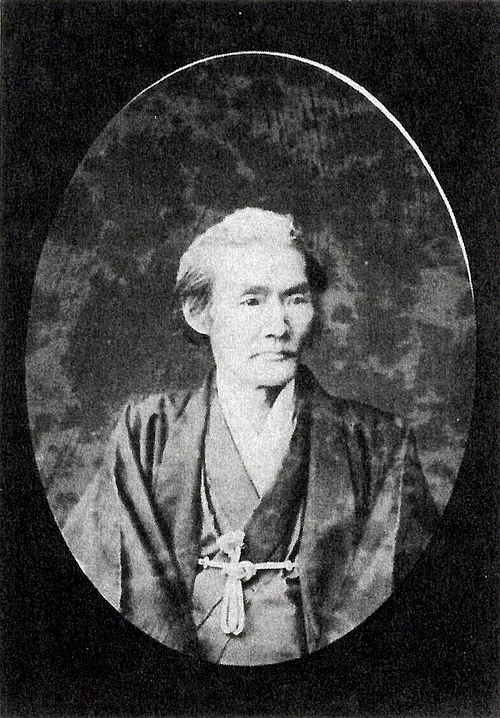

名前: 高木正坦

生年月日: 1829年3月13日

役職: 第12代丹南藩主

没年: 1891年

年文政年月日 高木正坦第代丹南藩主 年

年の春文政年の月日歴史は一人の藩主を誕生させた彼の名は高木正坦彼が生まれたその瞬間丹南藩における運命が静かに動き始めていたしかしこの時代は不安定な情勢であり彼の未来には多くの困難が待ち受けていた

若き日の高木正坦はその早熟な知性と洞察力で周囲を驚かせる存在だった少年期には家族や地域社会から重んじられ多くの期待を背負って育ったしかしそれにもかかわらず彼自身はその重圧に悩むこともあっただろうこの背景にはおそらく当時の藩主として求められる政治的能力へのプレッシャーがあったと思われる

彼が初めて丹南藩主として認識されるようになったのは年であるそれまで高木家内部では権力闘争や対立が続いていたその中で若干歳という若さで高木正坦は指導者として選ばれることになるしかしこの選出には反発も伴い一部ではまだ経験不足とも囁かれていたしかしそれにもかかわらず高木正坦は着実にその地位を築いていくことになる

当時日本全土では幕末という混乱した時代へと突入しており高木正坦もこの影響を免れることはできなかった特に年明治維新によって従来の藩制度が崩壊しつつある中高木氏には数の選択肢と試練が待ち構えていた皮肉なことに新しい政権への対応策を講じるため多くの有能な人材が次と他藩へ流出していったそして高木氏自身も改革を進めざるを得ない状況となってしまう

高木正坦は近代化政策を推進しようと試みたその一環として教育制度や経済改革にも手を伸ばしたものと思われるただそれにも関わらずその道筋には多くの抵抗や批判も伴った伝統的価値観との衝突がまさにその象徴だっただろう周囲から見れば新しい風潮への適応はいとも簡単そうに映っていただろうしかしながら彼自身の日への葛藤や努力それこそ真正面から向き合わねばならない課題だった

年高木正坦はいよいよ人生という舞台から退場する運命となったその死後多くの記事や文献で彼について語られる機会が増えた果たしてこの藩主に何ができただろうかという問い掛けも行われるようになりその後世まで語り継ぐべき遺産とは何なのか考える人も現れ始めたこの点について議論される余地はいまだ多い

また皮肉なのだが近代化政策によって得られた数の教訓や失敗談これこそ今でも現代社会へ通じている部分ではないだろうかそれだけではなく一部地域では今なお高木氏ゆかりのお祭りなど行事も残されているこうしてみれば死後の存在感とは単なる名声だけではない生涯通じて積み上げてきた歴史とも言えるものなのだ

高木正坦という名前こそ短期間しか表舞台には立ち続けなかったもののその足跡自体には長大な影響力がありますそして今日でも多く人によって引き継ぐべき歴史それこそ忘れてはいけない過去として語り継ぐ必要性すら感じますこの事実こそおそらく江戸時代末期から明治初期へ移行する過程で見逃されそうになっている重要性なのです