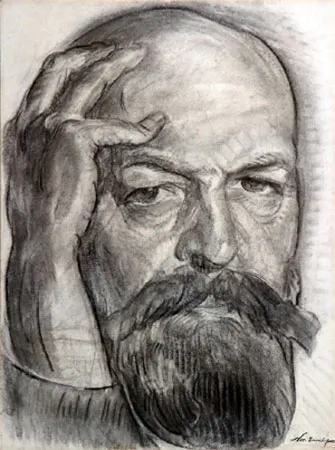

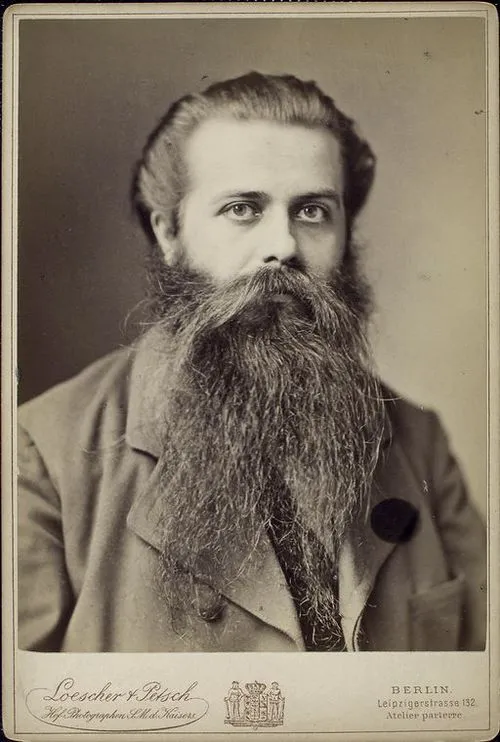

名前: 徳川家達

生年月日: 1863年

没年: 1940年

役職: 徳川宗家第16代当主

その他の役職: 貴族院議長

年 徳川家達徳川宗家第代当主貴族院議長 年

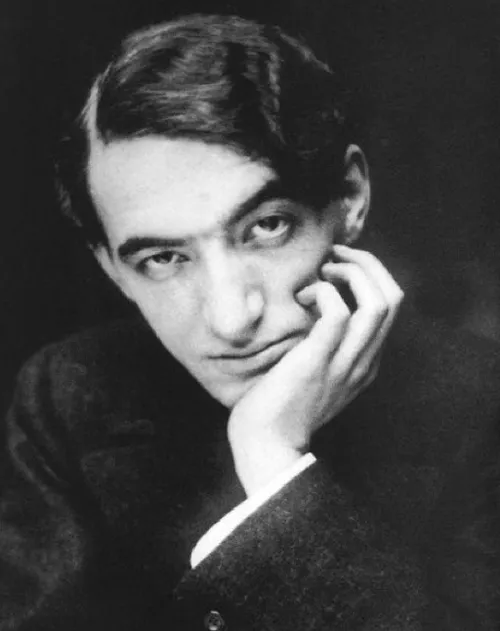

戦国時代の名残が色濃く残る日本において幕末から明治維新にかけての激動の時代は数多くの歴史的人物を生み出しましたその中でも徳川家達とくがわ いえさとは特異な存在であり彼が生きた時代はまさに日本の運命を決定づける瞬間でした年に生まれた彼は徳川宗家第代当主として知られていますがその人生は単なる王朝の後継者として終わらないものだった

彼が若き日に直面した運命とは一体何だったのでしょうか年西洋列強の圧力と内乱によって江戸幕府が崩壊し新政府が樹立されることになりますしかしながらそれにもかかわらず彼自身は政治的な権力を失った後もその名門として存在感を放ち続けました多くの場合彼は徳川家の象徴として機能しその存在自体が歴史的重みを持つものでした

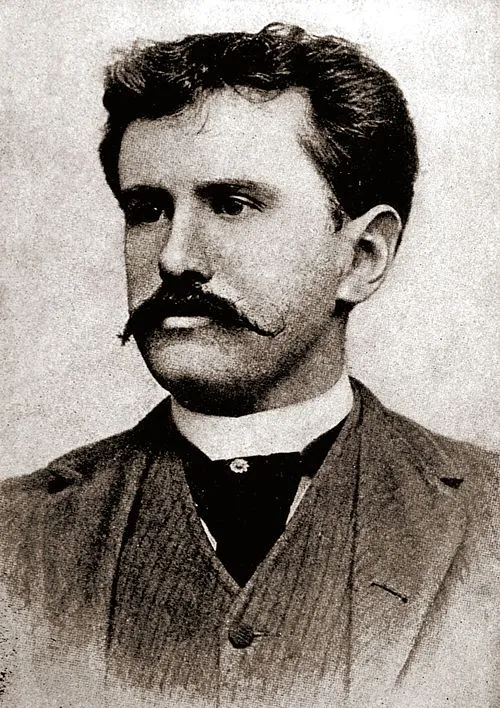

年代には貴族院議長として政治的舞台に再登場することになりますこの役職についていた際彼には大きな責任がありました皮肉なことに日本という国自体が民主化へ向かっていた中で貴族という枠組みに縛られていたからですおそらくこの矛盾した立場こそが彼の苦悩だったと言えるでしょう

年代になると政治情勢はさらに複雑化しました年には昭和天皇から信任状を受け取り新たな時代への扉を開こうともしましたしかしこの頃日本国内では戦争へと突入していく道筋も見え始めていましたそのため多くの貴族たちはその立場や影響力をどう保つべきか頭を悩ませていたことでしょう

年その波乱万丈な人生もまた一つの節目を迎えますこの年には日本軍による太平洋戦争への本格参戦という重要局面も控えていましたそれにもかかわらずそれまで培ってきた経験や知識こそこのような混乱した状況下でも冷静でいる助けとなりましたあるファンは街頭インタビューでこう語った徳川家達こそ日本という国にとって灯台のような存在でしたと

そして年月日不運にもこの世を去りますその死後多くの人から惜しまれる声や感謝される言葉が寄せられましたしかしながら一部では果たして本当に必要だった人物なのだろうかと議論されることもあったようです現代社会との関わりを見るにつれて多様性や公平性への渇望によって形成された価値観とは裏腹に貴族という言葉自体には厳しい視線があります

家達亡き後日本社会はいっそう変革期へと突入しますしかしその名声や影響力は決して薄れませんでした何故ならばそれまで培った歴史的背景や文化的意義こそ人に影響を与え続けているからですまた近年ではその名前すら知らない若者も多い中であの日を思い出す人まさしくノスタルジーとも呼ぶべき心情こそ人間社会のおいて重要なのではないでしょうか

今なお語り継ぐべき過去とは一体何なのかそれぞれ異なる視点や解釈によって様ですがおそらく彼自身無意識下で演じ続けた役割こそ本当になぜ記憶され続ける要因なのでしょう自己犠牲と称される行為など言われますがそれ以上にシンボルとして刻まれている部分があります

振り返れば日本文化全般にも深い影響を与えています華族制度という枠組みは近代化進展期には必須ですがその根底には徳川の理念とも呼ぶべき精神性がありますそして今日でも名前だけ聞けば反発心すら抱いてしまう現実しかしそれでも人はいまだこの姓を見ることで伝説的存在感について考える余地があります

今日年では無論忘却されつつありますテレビドラマなどメディア上でも扱われなくなる一方権威ある人物群との交錯によって真実味溢れるストーリーとして演じ直す姿勢これこそ新しい文化創造につながり得ますそれゆえ今なお我の日常生活との結び付きという観点から考える際一層深掘りする余地について見逃せません