.webp)

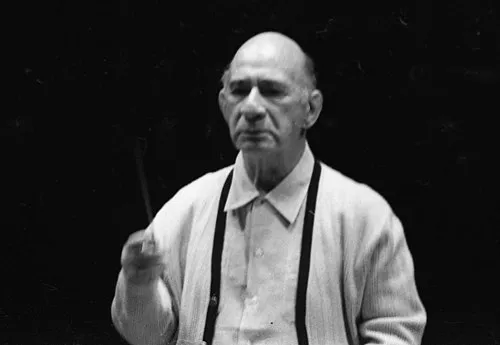

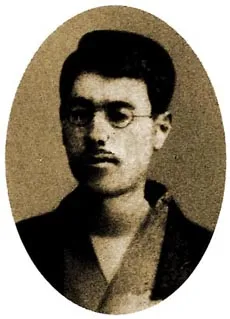

名前: 春風亭柳橋 (6代目)

職業: 落語家

生年: 1899年

没年: 1979年

年 春風亭柳橋 (6代目)落語家 年

春風亭柳橋の物語はまるで温かい煎茶の香りのように静かにそして確実に人の心を掴んでいった彼が生まれたのは年東京・日本橋の下町で貧しい家庭に育った柳橋は幼少期から笑いと落語の魅力に引き寄せられていたその才能は早くから目を見張るものであり彼が初めて舞台に立った瞬間その場の空気が変わるほどだった

しかしそれにもかかわらず柳橋はしばらく表舞台から遠ざかっていた若き日の彼は数の苦難を乗り越えなければならなかったそして年大正時代が始まろうとしている時代背景を背負って入門し春風亭柳昇として活動を開始したこの決断がその後の人生を大きく変えることになるとはこの時点では誰も予想できなかっただろう

やがて彼は独自のスタイルとキャラクターを確立し多くのファンから支持されるようになったしかし皮肉なことにその成功には犠牲も伴っていた年には戦争による混乱で一度活動停止となり自身が築いてきたものすべてを失う危機にも直面した

それでも彼は諦めず再び舞台へ戻ることを決意するこの時期のおそらく最大の試練となった出来事こそが彼自身への強烈な信念と情熱につながっていったやっと年代になると人は再び柳橋という名を耳にするようになりその笑声しょうせいは日本中に響き渡るようになった

年代にはテレビという新しいメディアへの進出も果たすこの時期多くのお笑い芸人や落語家たちがテレビ出演し始めておりそれによって新たな人気スタイルも生まれていたしかしそれにもかかわらず柳橋自身は古典落語への愛着を持ち続けそのスタイルを崩さない姿勢で視聴者へ訴え続けたこの選択こそが多くのお客さんとの深いつながりにつながったと言えるだろう

年この年には代目春風亭柳橋として正式に襲名され日本中から祝福される日となったその瞬間会場内では拍手喝采がおこり人はその伝説的存在感とユーモア溢れるパフォーマンスに魅了されたそしてこの世代交代によって新しい世代への影響力も増した

おそらく今振り返ればこの襲名式こそ彼自身だけではなく日本全体にも重要な意味合いがあったと言えるしかし皮肉にもこの栄光の日も長続きすることなく年月日歳という高齢で天国へ旅立つ運命となってしまうそれでもなお多くファンや弟子たちによってその存在感と精神性は受け継がれ続けている

今でも多くのお笑いコンテンツや演劇作品には彼へのオマージュとも言える要素を見ることができその影響力はいまだ衰えてはいないあるファン曰く昔話だけではなく今でも通じ合うユーモアや知恵について教えてほしいとインタビューで語っているその言葉通り現代社会でも春風亭柳橋という人物への関心とリスペクトはいっそう高まり続けている

また近年落語という伝統芸能そのものも再評価されつつある中で新しい表現方法としてなどデジタルメディア上で再度脚光を浴び始めているこの流れによっておそらく若者層からどんな人だったんだろうという問いかけさえ生まれていると思われ一種現代との繋がりを見る思わせぶりでもある

実際多様化する価値観や生活スタイルとは裏腹に人間味あふれるユーモアというものほど普遍的だからだそして今日の日常生活ですぐ側には笑いというコミュニケーション手段がありますそれこそ春風亭柳橋自体とも言える存在なのだ歴史上的人物として多面的な側面持ちながら私たちの日常にも息づいている証拠なのだから