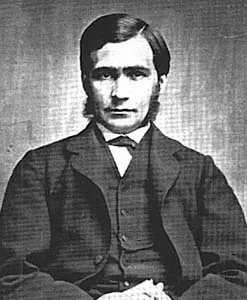

名前: ブロニスワフ・マリノフスキ

生年: 1884年

職業: 人類学者

没年: 1942年

ブロニスワフ・マリノフスキ人類学の開拓者

年ポーランドのクラクフで生まれたブロニスワフ・マリノフスキは文化人類学という新しい学問の地平を切り開くことになる運命を抱えていた彼の家族は教育熱心であり若いマリノフスキもまた常に知識を求めていた特に彼は人間社会の多様性と複雑さに魅了されていったしかし当時のヨーロッパでは人類学がまだ未成熟な分野であったため彼が選んだ道は決して平坦ではなかった

大学で哲学や社会科学を学ぶ中で彼は人間行動と文化の相互作用について考えるようになり自らの研究を進めることを決意する皮肉なことに多くの同時代者が厳格な理論や抽象的な概念に執着する中マリノフスキは現場主義実際にコミュニティに入り込みその文化や習慣を体験することこそが真実への鍵だと確信していたそれにもかかわらずこのアプローチは当初理解されず多くの批判にも直面した

年代初頭彼はオセアニアへ向かうこの旅路には多くの困難が待ち受けていたしかし一方ではこの冒険が彼自身を形成する重要な契機となるトロブリアンド諸島への長期滞在中現地住民との交流から得た知見によって彼は参与観察という手法を発展させることとなるおそらくこの方法論こそが後世においても評価され続ける要因になるだろう

しかしその影響力はここで終わりではなかった年民族誌的資料を基盤とした代表作贈与と交換を書き上げ人類学界隈のみならず社会科学全般へ革新的な視点を提供したこの著作によって経済や文化は単なる物質的側面だけではなく人の日常生活や価値観によっても形作られることが強調されたそのため多くの学者から賛辞を受けつつも一部から反発される結果となった

その後も彼はいくつもの研究テーマに取り組み続け新たな理論や視点を提示し続けたその背景には自身の経験から得た洞察力があったとも言えるしかしながら第二次世界大戦勃発後人類として直面した歴史的危機についてどう向き合うべきかという問いには答えられないままであったそれでもなお本質的には人間性について深く探求し続けその影響力はいまだ色濃く残っている

年不幸にもナチス政権下で亡命生活を余儀なくされたマリノフスキだったがその死後も彼への評価は高まり続けている贈与という行為そのものから見えてくる複雑性や相互依存性それこそ現代社会でも重要視されるテーマであるそして今なお人の日常生活とは何かという問いへ向き合うためにもその業績から学ぶべき点はいくらでもあると言えるだろう

今日では文化人類学者としてだけでなく生涯通じて様な場面で示した勇気ある姿勢も称賛されているその死から年以上経過した今日本でもマリノフスキ研究会などによって定期的に講演会やシンポジウムなども開催され新しい解釈や議論が展開されている果たしてそれぞれ異なる時代背景とコンテクスト内でどれだけ普遍性と言えるものを見ることできるのであろうか