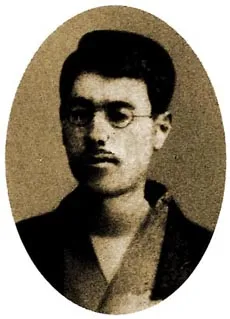

生年月日: 1853年

死亡年: 1942年

職業: 政治家

出身地: 日本

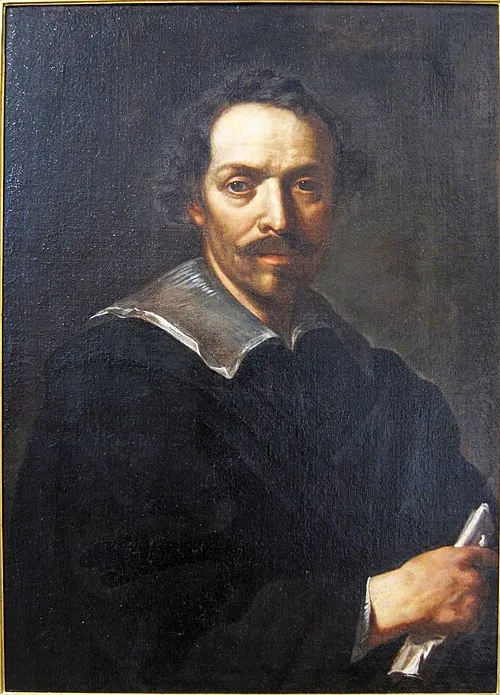

年 金子堅太郎政治家 年

金子堅太郎彼の名前は日本の政治史において特別な位置を占めている年若き日の彼は横浜で生まれたがその誕生からして時代を反映していた幕末の動乱期日本は大きな変革の真っ只中にあり彼もまたその流れに飲み込まれる運命だったしかし彼は単なる時代の産物ではなく自ら積極的にその波に乗り歴史を形作る側に立った学問への渇望は早くから芽生えた長じて彼は英語を学び西洋文化への興味を深めていくその背景にはおそらく幕末の開国という潮流があったのだろうそれにもかかわらず彼が本格的に政治家として活動するようになったのは明治維新以降だったこの革命的な変化によって日本社会全体が近代化へと向かう中で金子もまた新しい時代を受け入れざるを得なかった明治政府では当初から重要な役職に就くことになるしかしこの道には試練も多かった特に西洋諸国との関係構築には多大な努力が必要だったそれでも金子堅太郎は次第にその能力と影響力を証明し多くの改革案を推進したその中には教育制度や法制改革などが含まれておりこの点で彼は先見性と実行力を兼ね備えていたと言えるしかしそのキャリアも順風満帆とはいかなかった年には内閣総理大臣として短期間だが重責を担うことになりその決断と行動によって政局にも影響を及ぼしたものの多くの敵も作ってしまったのであるその結果一時期政治的孤立状態となることもしばしばあったそれにもかかわらず皮肉なことにその孤独こそが金子自身の強さとなったとも言える逆境から新たな視点や戦略が生まれたからだ年代初頭日本国内外で発展する情勢について論じる機会が増えそれによってさらに名声と実績を積み上げていくしかしながらおそらくその最大の試練となった出来事こそ大正デモクラシーという動きだったこの運動によって国民意識や民主主義思想への理解が深まりつつあったもののそれでも依然として政権側から見ると脅威であり続けたこのような状況下で金子堅太郎はいかなる行動を取るべきか迷う場面も多あっただろう年大正デモクラシー運動への影響力高まりつつある中でも一方では従来型政権との対話や妥協案模索にも努めていたその姿勢は称賛されながらも一部支持者から反感すら買う結果になり得たただしこの微妙さこそ日本政治界特有とも言える複雑さなのかもしれない人はいわゆる二枚舌を恐れながら選択肢探求していたためだ年代になると再び国家主義的風潮が強まっていきそれまで確立された民主主義思想との対立状態へ突入するこの時期多くの知識人や政治家たちも困惑せざる得なくなる中で金子堅太郎自身はいち早く現状分析へ着手したと言われているこの先日本はいかなる方向へ進むべきなのかと考え続けその答え探求という旅路へ向かったのであるそして年それこそ人生最後の日まで思索し続けたことでしょう死去するまで日本社会および政治体制について多様な視点提供し続け自身でも果敢不屈という精神象徴となりましたところでその死後何十年経とうともなお多く人が語り継ぐその名それだけではなく現在でも今後日本社会・文化発展面への貢献度合い評価され続けています一部専門家によれば近代日本形成過程において外すことのできない存在であるとも評されているまた現代社会では民主主義とは何ぞやという問い直しなど再燃されてもいるため一層関連性高まっていますねこうして振り返る限り教訓として残された数エピソード群同じ轍踏むことなく新しい道模索していかなければならないその意味合いや背景理解なくして未来形成できぬ故です歴史家たちはこう語っていますそれぞれ世代間共通テーマ必然持ちながお互い支え合いつつ進んでゆこう