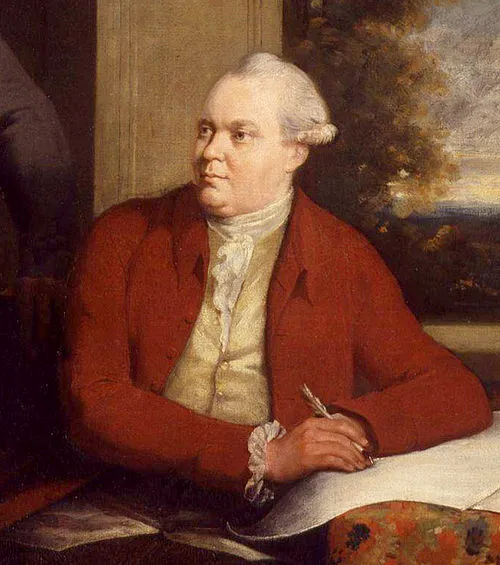

生年: 1749年

没年: 1823年(文政6年4月6日)

職業: 戯作者

出身地: 日本

年文政年月日 大田南畝戯作者 年

江戸時代の日本年の春大田南畝はまさにその時代の文学界で注目を浴びていたしかし彼の名前を一躍有名にしたのはただ単に戯作者としてだけではなかった生まれつき持っていた独特な感性と鋭い観察力が彼を特異な存在にしていったのである年に生まれた彼はその人生の中で数の作品を残し多くの人に影響を与えた

幼少期から文学への興味が強かった南畝だが家計が厳しく自ら本を手に取ることすら難しい状況だったそれにもかかわらず彼は近所のおじいさんから物語や古典文学について学びその情熱は次第に膨らんでいったそして多くの時間をかけて知識を吸収し続けた結果やがて自分自身も戯作を書くようになったのである

しかしその道は平坦ではなかった若かりし頃自身の作品が認められず多くの拒絶に直面したこともあったそれでも彼は諦めず自分自身と向き合うことで新たなスタイルや表現方法を模索したその姿勢こそが後に大田南畝という名声につながっていくおそらくこの苦労こそが彼の作品によく表れている

文政年間には多彩なジャンルで活躍するようになり特に滑稽さと深い哲学的洞察力を織り交ぜた戯作には定評があった洒落や冗談を題材として扱うことで人の日常生活や社会問題について鋭い批判を行っていたと言われているしかしそれでも当時多く存在していた権力者や体制への忖度もあり一部では逆風にもさらされた

皮肉なことに南畝本人も権力者との関わりには敏感だった商人層との親交も深まりその影響力から作品発表する際には細心の注意を払う必要があったそれにも関わらずこのような複雑な背景から生まれたストーリーやキャラクター達は今なお多く人によって語り継がれている

また大田南畝はエンターテインメントとしてだけではなく教育の側面でも功績残したと言えるだろうその作品群には日本古来から伝わる教訓や価値観も色濃く反映されており人へのメッセージ性も強かったそしてこの点こそおそらく現代でも彼の商品価値へ繋げる重要要素となっていると考えられる

晩年大田南畝は心身ともに衰えてきたものの新しいアイデアや独自視点から創作活動を続け続ける意欲は失わなかったしかし年この偉大なる戯作者として知られる男生涯最後の日へと突入してしまう老境ながらクリエイティブエネルギー満載だった彼だがその最期の日まで執筆活動には熱心だったというこうしてその人生幕引きを迎え大田南畝という一つのお話が完結した

それ以来数世代経過した今でも大田南畝という人物について様議論されているもし彼ならば現代社会を見るとどう思うだろうか今日この瞬間にも日本文化への貢献度はいかほどなのか様想像できる問い掛けなど記録によれば多才なる才能のおかげで多く後世につながる業績となり生死問わず残された言葉達へ耳傾けるべきとも言えるこのようになればこそ本当に素晴らしい人物として記憶され続けるのであろう