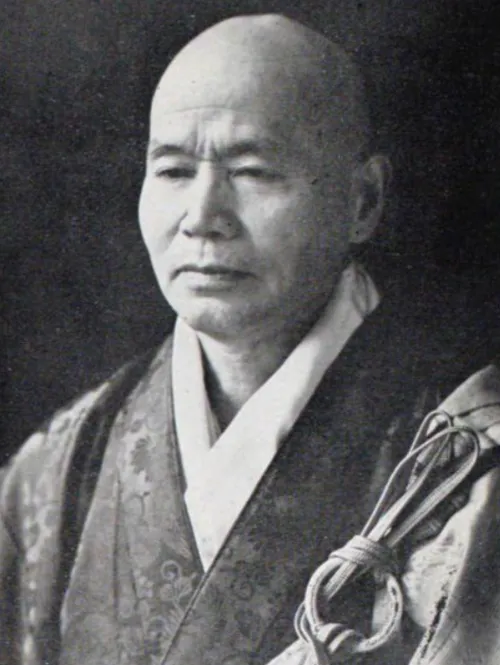

名前: 芝木好子

職業: 小説家

生年: 1914年

死去年: 1991年

年 芝木好子小説家 年

物語は年の日本の混乱した時代にさかのぼる芝木好子は戦後復興が始まった頃まだ幼い少女だった彼女の家族は貧しくその生活は厳しかったしかしそれにもかかわらず彼女は本を愛し小さな図書館で時間を過ごすことが多かったおそらくこの時期に彼女の心に埋め込まれた物語への渇望が将来の作家としての道を照らしていたのである

年代に入ると芝木好子は東京大学で文学を学び始めたこの選択肢は彼女自身が選んだものでありその背景には自らの声を世に届けたいという強い意志があったしかしながら大学生活は楽しいだけではなく多くの困難も伴っていた競争が激しい中で自分自身を表現するためにはどうすればよいか模索する日だったそしてその探求の日から得た知識と経験が後に彼女自身の作品へと織り込まれていくことになる

年代になると芝木好子はいくつか短編小説やエッセイを発表し始めたそれでもなお自分が本当に書きたいものについて思い悩む日が続いていたしかし皮肉なことにこの迷いこそが彼女に独自性を与えたと言えるだろう作品を書く中で自分自身や社会との対話を重ねていたのであるそれによって徐に評価されるようになり一部では注目される作家として名声も高まってきた

年代には霧笛という代表作を書き上げ多くの読者から賞賛されることとなったこの小説には人間関係や孤独感など深遠なテーマが描かれており多くのおそらく読者もまた共感したことであろうしかしその一方で成功によって彼女自身内面では葛藤も抱えていたとも考えられるそのため多忙な日常から逃れるように自然豊かな場所へ赴き新しいインスピレーションを得ている姿も目撃された

年代になると更なる進化と挑戦へ向けて動き出した芝木好子新しいジャンルへの挑戦や他国文学との交流など多様性溢れる活動展開したそしてこの時期には日本国内だけでなく海外でも多く取り上げられるようになりその名声は世界的なものとなったそれにも関わらず自身の日常生活には変わらぬ平凡さが流れており一部ファンから地味なのだと評されたこともあった

年日本文学界に大きな影響を与え続けた芝木好子だがこの年以降静かな隠居生活を選ぶ決断を下すこれまで数十年間活躍してきただけあり一度立ち止まり自分自身との対話へ向かったその結果新しいインスピレーションやテーマへの洞察力など人間的成長にもつながる期間となったと言えるただしそれでも創作活動から完全に離れない姿勢は維持していたのである

そして年世紀末という特別な時代背景とも相まって新たなる小説夢見草を発表するこの作品では過去への回想だけでなく未来について思索する内容になっており一部では未来派とも称されたまたその翌年年には第回吉川英治文学賞受賞という栄誉まで手中へ収めたそしてファンとの交流イベント等にも積極的参加しその姿勢から若手作家にも影響力与える存在となっていた

しかし皮肉なことにそれほど満ち足りていると思われていた人生だったけれども人間として抱える孤独感についてつねに向き合わざる得ない状況だったと言われても不思議ではないそのため最晩年にはメディアへの露出など減少し本業としてのみ創作活動へ専念する日へシフトして行った可能性がありますそんな中でも多様性溢れる文筆活動によって享受できた幸せや充実感それこそ映画化された作品群を見る限り一般市民とも親和性高かったでしょうね

年月日長寿ながら歳という高齢でこの世を去った当時日本国内外問わず多く著名人達より惜しまれ大変話題となりました霧笛の舞台となる故郷周辺地域そこでも今尚評価され続けています確かな技術・優れた洞察力・普遍的テーマそうですこの全て結集させ皆さん記憶ひ引っ掛けました

今日でも彼女の記事や文献研究会通じ再評価されていますまた等活用した情報交換など新旧ファン達交じ合う風景見る事可能になっています同時代生まれし女性達為にも希望示唆出来役割果します正直言えば一体誰感じだろうある意味仕方ないですね但し心残当確定致します