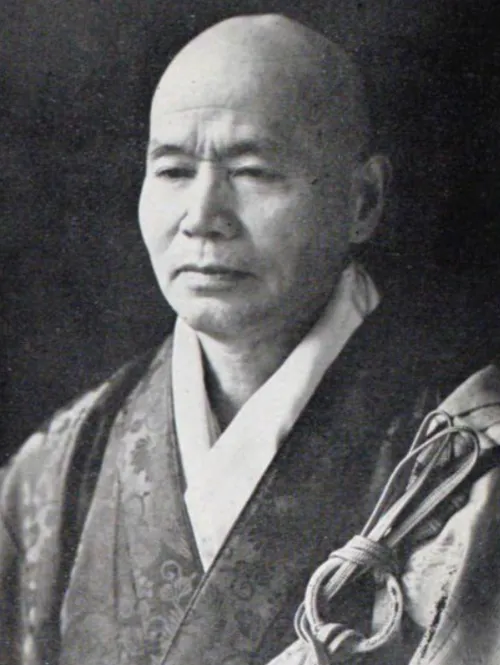

生年月日: 1891年

没年: 1979年

宗派: 臨済宗

職業: 僧侶

名前: 朝比奈宗源

年 朝比奈宗源臨済宗の僧侶 年

朝比奈宗源彼の名を耳にしたことがある人は少ないかもしれないしかし彼の生涯とその影響力は日本の臨済宗そして仏教界において重要な足跡を残しました彼は年に誕生しその存在はまるで静かな山のように穏やかでありながらも時折激しい嵐を巻き起こす存在でした若き日の朝比奈は寺院で育ちました仏教徒としての教育を受ける中で深い瞑想と精神的な探求が始まりましたしかしその道は平坦ではありませんでした皮肉なことに彼が青年期を過ごしていた時代日本は大正デモクラシーから昭和へと移行する な時期でしたこの混乱した社会情勢の中で彼自身も一つの理念心の平和を追求する必要性を感じていたと言われていますそして年日本が第二次世界大戦から解放された後多くの人が心身ともに傷つきましたその瞬間おそらく朝比奈は自身が果たすべき役割について真剣に考え始めたことでしょう私たちには再生が必要だと戦後日本各地では禅や仏教への関心が高まり人は新たな希望を求めて寺院へ足を運びましたその中でも朝比奈宗源という名僧侶は多くの人に深い示唆と安らぎを提供しました年代になると彼は臨済宗のみならず一般社会にも目を向け始めますしかしこの選択には賛否もあったでしょう伝統的な教えから逸脱していると批判されることも多かったそうですそれにもかかわらず朝比奈自身は現代社会との接点こそ重要だと信じて疑わず新しい形態で教えを広めようと試みましたこの姿勢こそが多くの若者たちに受け入れられた理由なのです年代になり座禅やマインドフルネスという言葉が西洋でも流行し始めましたしかしそれよりも前から日本国内では既に多くの人によって実践されていましたこの流行には少なからず影響力がありますしかしそれにもかかわらずその根本となる哲学や実践方法について十分理解されていない現状がありますここでもまたこの先駆者的存在として知られる朝比奈宗源僧侶がいますただ座るその意味だけではなくそれによって得られる内なる静寂とは何かおそらく彼自身もこの問いについて熟考していたでしょうその後生涯通じて多くの著作や講演活動などで影響力を発揮し続けます内なる自己との対話がテーマとなった著作群には多くの読者層から支持されたと言われていますまた一部では聖なる道標と称賛されることもしばしばあったとかただ知識として理解するだけではなくその体験こそ重視した姿勢これがおそらく今でも評価され続けている要因なのかもしれません年まで生き抜いた朝比奈宗源その生涯を見ると修行対話再生という三つの柱とも言えるテーマが常につきまとっていましたそして最終的には自身の日常生活そのものこそ他者への教えとなり得るという理想へ到達したのでしょう議論する余地がありますよねこのような思想はいまだ色褪せないものですから驚愕なのはこの人物亡き今でも日本各地には未だ彼への尊敬と思索があります特定の日付になると訪れるファンや弟子たちがおり死後なお語り継ぐ価値が明確になっていますまた近年になって見直されつつある日本文化全般とも関連づける動きがありますこのように見れば不思議ですよね死んだ人物への思慕ほど強烈なものなど無いでしょう皮肉ですが生誕周年という節目にはさまざまなお祝いイベントなど計画されていますそれ自体とても興味深い現象だと思います一方で人の日常生活とはどんな風なのでしょう上では朝比奈宗源なるハッシュタグまで登場していますこの世代間ギャップそれによって古典的価値観も新しい形態へ融合してゆこうとしているのでしょうか結局内なる平和 を求め続けた僧侶 朝比奈宗源その遺産とは単純明快だけど非常識レベルですね今日まで繋げれば流行語とも言えるマインドフルネス私たちはどう向き合うべきでしょう恐れず進むことそれこそこの立派なお坊さんのお陰なのだから最後になりますがお伝えしたい一つ事実がありますこの僧侶亡き今その思想について語り合う機会すら貴重さ恐ろしいほど色あせない輝きを持ち合わせていますそれぞれ心温まるストーリーとして蘇ってほしいですねそして我自身の日常生活にも小さなが光となります様願っています