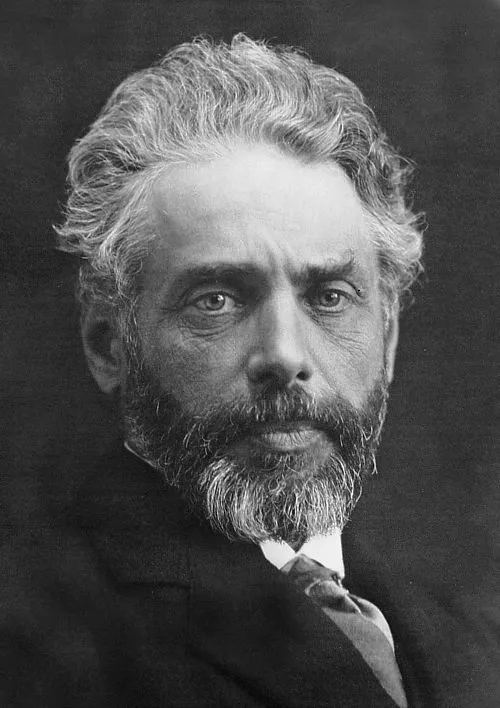

名前: 梅謙次郎

生年月日: 1860年(万延元年6月7日)

職業: 法学者

肩書き: 法政大学初代総理(総長)

死亡年: 1910年

年万延元年月日 梅謙次郎法学者法政大学初代総理総長 年

年のある初夏の日万延元年の月日日本の一つの小さな町で梅謙次郎は誕生した彼はまさに新しい時代の波が押し寄せる日本で育ちその知的探求心は次第に彼を法学の世界へと導くことになるしかし彼が学び始めたころ日本は明治維新を迎えつつあり西洋文化や思想が急速に浸透していたこれに影響され梅もまた自らの道を模索することになる

大学で法学を専攻する中で彼は優れた成績を収め多くの教授から高い評価を受けたそれにもかかわらず周囲には西洋法律と日本伝統法との調和について懐疑的な意見もあったこのような状況下でも梅は自ら信じる道を進む決意を固めていた

年日本初の私立大学として設立された東京専門学校後の法政大学への教員就任が決まったそれまで様な経験や勉強によって磨かれた彼自身の知識と見識はこの新しい教育機関において多くの学生たちに影響を与えることになるしかしそれだけではなくこの学校自体も日本社会における近代的教育システム形成への貢献が期待されていた

しかし年代から年代初頭まで続いたその激動の日は決して平穏無事ではなかった政治情勢や社会問題が山積みになり多くの場合教育現場でも混乱が広がっていたその中でも梅謙次郎は教育こそ国づくりと唱えその哲学を持って学生たちへ教え込んだこの思いにはおそらく彼自身も愛国者として強い信念を抱いていたからなのかもしれない

年にはついに法政大学初代総理総長として任命されたこれは単なる肩書きではなく新しい時代への責任ある挑戦でもあったしかしこの役職につくことで重圧や期待も伴うこととなりそれゆえ精神的負担も増していったその一方で新しい法律制度や教育理念について議論する姿勢こそが自身のみならず後進への大きな遺産となることだろうと感じていたかもしれない

皮肉なことにこのような忙しさにも関わらず梅自身には個人的な苦悩もあった生活環境から来る不安定さと対峙しながら一体何人もの学生や教師との関係構築へ励む毎日だったそして年日本という国家全体が変革期に突入している最中その人生幕引きを迎えるその死後にも彼が築き上げたものはいまだ多く残っていると言えるだろう

今日多様性と共生という言葉が叫ばれる世代になった今もなおその基礎となる理念には多くのお世話になった人による支えと思索がありますそして驚くべきことに梅謙次郎によって示された教育の重要性それはいまだ色褪せない社会構造や価値観こそ変わってしまったとは言え人間育成というテーマこそ今なお根本的課題として存在し続けているのである