2020年 - ジャパンサーチが正式公開。

8月25 の日付

4

重要な日

40

重要な出来事

291

誕生日と死亡

があります。

祭りと特別な日

出来事

誕生日と死亡

ウルグアイの独立記念日:歴史と伝統を知ろう

ウルグアイの独立記念日は、1825年8月25日に国がブラジルからの独立を宣言したことを記念する重要な日です。この日はウルグアイ国民にとって、自らの国家としての誇りや自由を象徴するものであり、毎年盛大に祝われています。歴史的には、この瞬間は南アメリカ全体における自由と自己決定権への渇望の一環として位置づけられています。ウルグアイは長い間、スペイン植民地であり、その後はブラジルやアルゼンチンとの間でさまざまな政治的変遷を経ました。1825年、アタナシオ・ラリョスなどの指導者たちが中心となり、「東方共和国」として知られるこの地域が再び独立を目指す運動が起こりました。この時期、多くの国々がそれぞれの主権獲得に向けて闘争していたため、ウルグアイの独立もその流れに乗ったものと言えるでしょう。勝利の風:この地の名誉の旅穏やかな風が吹き抜ける中、青空には白い雲が浮かんでいます。その日は特別な意味を持つもので、多くの人々が心躍る瞬間を迎えます。人々は赤と白色で装飾された旗を掲げ、それぞれが自分たちの歴史と思い出を語り合います。祭りは街中に広まり、美しい花々や伝統的な料理、そして音楽であふれかえります。夜明け前…夜明け前、新たな希望という光が射し込む時刻です。過去数世代にわたり繰り返されてきた苦悩と葛藤。そして、この土地で育った無数の日常生活。その生活様式は言語や文化だけではなく、人々自身にも深く根付いています。そして今、その全てが一つになる瞬間。それこそが独立記念日の到来です。子供の思い出帳子供たちは、この特別な日に家族と共にパレードを見るため早朝から目覚めます。彼らはいつもとは違う華やかな衣装をまとい、自分たちも何か特別な存在だという実感を抱きながら街へ繰り出します。「あそこに見えるよ!軍楽隊だ!」その声には純粋さがあります。そして周囲には赤いカーネーションや香辛料など色鮮やかな花々、お祭りならではのお菓子屋さんなど、そのすべてが五感を刺激します。過去への贈り物:歴史的背景1825年8月25日のこの日は、単なる「日」ではなく、「未来」へ続く道しるべでもあります。当時、人々はバランスと和解へ向けて戦いました。それぞれ異なる背景を持つ人々同士がお互い理解し合うことで、新しい未来への扉が開かれることとなったからです。また、この日付は後に国民的英雄として崇拝されるようになるホセ・アルティガスによっても象徴されています。その名声はいまだ多く語り継가れており、新世代にも受け継ぎ続いていることなのです。現代ウルグアイ:文化と誇り(例: 2023年度) 現在でもこれらの日には、大規模なお祝い行事のみならず、その背景にも焦点を当てる企画があります。政府機関だけでなく市民団体によって行われ、多くの場合公園など公共スペースでも行われます。また、美味しい料理や地元産のお酒まで楽しむ場となっています。このようなお祝いごとはただ単なる過去回顧ではありません。それぞれ自ら果たした役割について考え直す機会とも言えます。未来への問い:我々はどこへ向かうべきか?"しかし、自由とは何なのだろう?ただ与えられるものなのか、それとも各自内面から作ってゆくものなのか?" この問い掛けこそ、本当に私達それぞれによって選ばれる道筋なのかもしれません。」ここまで辿れば、お祝いの日と言えども、それ以上深層を見る必要性について知識欲及び自己探求心すべきところとも言えるでしょう。結論:(例: 2024年度) 独立記念日はいわば多様性豊かな精神世界との交わりでもあります。それ自体長年形作ってきたものだけではなく、更なる意義づけさせ得る新しい視点としてこれから先続いてゆくだろう展望にも寄与し続いてほしい限りです。我々一人ひとりの日常生活以外にも影響力与える要因となりますよう願っています。」...

川柳発祥の日:日本の伝統文化を楽しむ意味

川柳は、日本の伝統的な短詩形式で、特にその風刺的な内容や日常生活の描写に特徴があります。正式には、五・七・五の17音から成り立ち、さまざまなテーマを軽妙に表現します。その発祥日は、文化や言葉がどのように進化してきたかを示す重要な日です。川柳は江戸時代中期に人気が高まりましたが、その起源はさらに遡ります。この詩形は、元々俳諧(はいかい)から派生したものであり、当初は人々の日常生活や社会を滑稽に描くことを目的としていました。川柳が一般的に知られるようになったのは、19世紀前半であり、その後、多くの人々によって愛され続けています。この形式には、有名な作品や著名な詩人が数多く存在し、それぞれが独自の視点から日本文化を反映しています。現代ではSNSなどでも広まり、多様化した形で楽しまれています。この日を記念することで、日本語とその表現力について再認識することができるでしょう。風刺という名の翼:言葉で遊ぶ喜び川柳発祥の日は、その言葉遊びとユーモアを称賛する瞬間でもあります。思わず笑顔になるフレーズや、一瞬考えさせられるメッセージ。それこそが川柳の魅力です。「花より団子」という有名なフレーズも、この短い形式で表現される楽しさそのものです。観察眼と感受性によって生まれる作品たちは、私たちの日常生活そのものとも言えるでしょう。夜明け前…言葉の変革江戸時代、大衆文化が栄え始め、人々は新しい楽しみ方として句会(くかい)などを開いていました。それまで長大だった俳句とは異なるこの新しい短詩形式には、人々から「もっと自由に」と求められていたのでしょう。その声は静かな夜明け前、小鳥たちが歌うようになって初めて形となりました。そして今や、その小さな声こそ、大きな変革へとつながっています。家族との語らい:思い出帳私たち家族もまた、この日には特別な意味があります。ある年のお正月、おばあちゃんが教えてくれた「お年玉」という題材で作った川柳。「お金より 心配り 温もりよ」。それ以来、私たちのお正月にはこの句がお約束となりました。一緒になって笑ったり驚いたりしながら、自分自身もこの文化を育てている実感があります。この家族との語らいこそ、本当の意味で心温まるひと時です。歴史深く根付く日本文学多彩なる日本文学史において、川柳というジャンルは独自性あふれる存在です。平安時代より続く和歌(わか)、鎌倉時代以降発展した俳句(はいく)等との共鳴によって育まれてきました。しかし、それだけではありません。「小咄」(こばなし)とも呼ばれる手軽さのおかげで庶民にも広まり、多様性豊かな文芸スタイルとして定着しました。それゆえ、日本人なら誰もが口ずさむフレーズへと昇華されたのでしょう。春風吹き抜ける:新しい潮流DIGITAL AGE—もう一つ新しい流れがあります。それぞれ個人個人による創作活動としてSNS上でも盛んになっています。その中では「バズ」を狙った斬新な作品も登場し、更なる進化を遂げています。でも大切なのは根底にある情熱。本来持つ自然体験への愛情と思いやり、それこそ多様化した世界にも通じます。国境無き言葉:感動共有への架け橋Kawasaki Workshopというイベントでは国内外問わず若者同士による競演会など行われています。他国では、「Haiku」(ハイク) など類似形式紹介され興味深い試みです。一瞬一瞬感じ取った美しさや真実、それら全てつながっています。そしてあなた自身も何かしら心動かされた経験がありますよね?これこそ唯一無二です!未来への懸け橋:創造し続ける意義"何故我々は詩を書く?"A lot of people say creativity is part of our lives. Whether it’s a silent joy or loud laughter, we express ourselves through language, sometimes even unintentionally. 川柳発祥の日という特別なお祝いの日だからこそ、一緒になって新しい「気づき」探求してみませんか?それぞれ皆違う色合い持っています。その色合いそれぞれ重ね合わせれば、美しい絵画完成しますよね!つまり、自分自身再確認する機会にもなる訳です。そして次回一歩踏み出せればいいだけじゃなく、新しい扉開いてみません?...

東京国際空港開港記念日とは?その歴史と祝祭を紹介

東京国際空港、通称羽田空港は、日本の航空交通の中心地であり、国際的な交流の舞台ともなっています。開港は1952年、戦後復興期にあたるこの時期、日本が世界に再びその姿を見せ始めた象徴的な出来事でした。羽田空港の開港によって、日本国内外の人々がより手軽に行き来できるようになり、経済や文化交流が一層活発化しました。また、この日を記念することによって、航空業界や観光産業における進展を再認識し、その成長を祝うだけでなく、未来への希望も感じられます。特に東京という都市は、多様性と創造性が共存する場所であり、この空港がその役割を果たしていることは非常に重要です。飛翔する夢:青い空への第一歩羽田空港から見る青い空、それは無限大の可能性を示しています。その日、多くの人々が新しい旅立ちの日として期待と興奮で胸膨らませていました。「これから何が待っているんだろう?」という思いは、まるで子供たちが初めて遊園地へ行くときのようでした。太陽が昇り、新しい朝を迎える瞬間、それぞれの心には希望と勇気が宿りました。夜明け前…新しい時代への扉1945年以降、日本は急速な復興へ向けて動き出していました。しかし、その道程には数多くの困難も存在しました。そんな中、人々は自分自身や国全体を取り戻すために懸命に努力しました。そして1952年4月20日、その夜明け前、一つの大きな扉が開かれることとなったわけです。この日はまさしく新しい時代への起点となった瞬間だったと言えるでしょう。国際的な交差点:文化と交流羽田空港は単なる交通手段ではなく、多様な文化や価値観との出会いでもあります。それぞれ異なる言語や習慣を持つ人々が集まり、この場所で交わります。「こんにちは」と「さようなら」が繰り返される中、新しい友情やビジネスチャンスも生まれていきます。この交差点として機能することこそ、羽田空港最大の魅力なのかもしれません。風景画:日本列島との接点 赤坂方面から見える東京湾:見渡す限り広がる青い海。その向こうには富士山も顔を覗かせています。早朝、薄霧につつまれた海面上には小舟なども浮かび上っています。この美しい景色こそ、航路として結ばれる日本各地との接点でもあるわけです。それぞれ違う土地から来た乗客たちは、この絶景によってそれぞれ想い馳せます。子供たちのお絵描き帳"私のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん…みんな飛行機を見ると笑顔になる"子供達に聞いてみました:"飛行機ってどうしてあんな高く飛べるんだろう?""私も大きくなったらパイロットになりたい!""ねえ、一緒に旅したらどこへ行こうか?"The Lasting Legacy: 未来への航路1960年代以降、日本経済もまた急成長し、それにつれて羽田空港利用者数も増加していきました。この成長ストーリーは今なお続いており、多様化するニーズにも応えて進化しています。また現在では環境問題にも配慮しながら、その効率性や安全性についてさらに向上させています。The Footprints of Time: 歴史的背景と展望IDY(International Development Year):日本政府もこの年(1977年)、「持続可能な発展」の概念について真剣に考える契機となりました。The Tokyo Olympics:1964年オリンピック開催直前まで工事中だった新ターミナル建設計画。その影響力はいまだ健在です!The Philosophical Echoes: 勝利とは何か?* 「しかし、本当に勝利とは何なのでしょう?ただ過去の日々だけなのか、それともこれから待ち受けている無限大への種なのか。」* ...

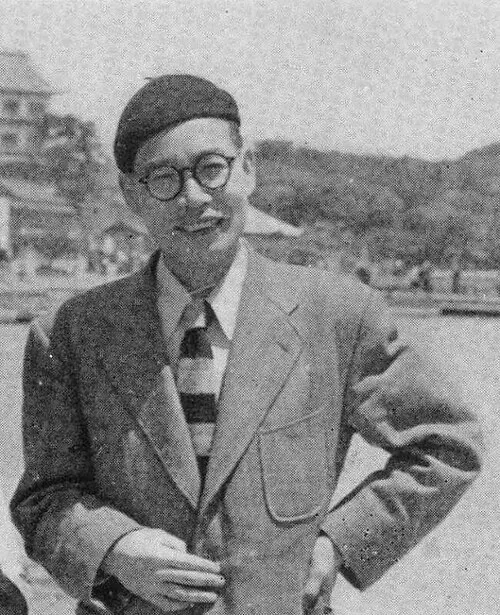

チキンラーメン誕生の日と即席ラーメン記念日を祝おう

毎年8月25日は、日本における即席ラーメンの先駆けである「チキンラーメン」が誕生したことを祝う日です。この日は、創業者である安藤百福氏が1958年にチキンラーメンを開発したことから、記念日として定められました。彼のアイデアは、戦後の日本において食糧不足と急激な都市化が進む中、人々に手軽に栄養を提供できる新しい食品を生み出すものでした。その頃、日本は経済成長の途上にありました。人々は忙しい生活を送り、栄養価の高い食事を手軽に摂取する方法が求められていました。安藤氏はこのニーズに応えるため、独自の製法で乾燥麺とスープを一つにまとめたインスタント食品という新しいジャンルを創り上げました。この発明によって、日本国内だけでなく世界中にも広まることになり、特に若者たちや働く人々の日常生活には欠かせない存在となりました。勝利の風:この地の名誉の旅想像してみてください。当時はまだ家庭で作った料理が主流だった時代、一杯のお湯さえあれば手軽に美味しいラーメンが楽しめるという革命的な体験。それこそがチキンラーメンでした。その香ばしい香りと濃厚な鶏ガラスープは、一口ごとに心地よい満足感を与えてくれます。「うまい!」という声が聞こえる瞬間、その場には笑顔や温かさ、人々の絆が生まれることでしょう。数十年後もなお、多くの家庭で食卓につながる思い出深い存在として残り続けています。夜明け前…昭和30年代初頭、日本では戦後復興期でもありました。この頃、多くの人々が豊かな食文化への期待感と夢を見る中、「何か新しいもの」を求めていました。しかし、それには限られた資源しかなかったため、自宅で調理する時間もありませんでした。安藤氏もまた、このような状況からインスピレーションを得たと言われています。彼自身、小さい頃から料理好きだったため、「簡単なのになぜ美味しくないものばかりなんだ」と感じていたそうです。そして、自身で試行錯誤しながら開発されたチキンラーメン。当時まだ誰も思いつかなかった形態、つまり「フライ麺」の誕生によって、新たなる幕開けとなったのでした。その背景には多くの努力と情熱があります。子供の思い出帳「ママ、お腹空いたよ!」Boys and girls often call out, their voices echoing through the home. "今すぐ作ってあげるわ!"と言う母親、その瞬間だけでも忙しさ忘れる優しさがあります。 The warm steam rises, and soon the aroma of chicken fills the air, wrapping everyone in its comforting embrace. This is a scene witnessed in countless Japanese homes. Children eagerly waiting for that first slurp, the anticipation of tasting something delicious crafted with love...