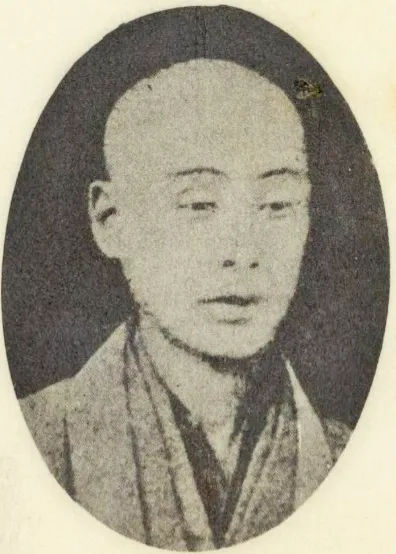

生年: 1818年

没年: 1882年

職業: 浄土真宗本願寺派の僧

年 佐田介石浄土真宗本願寺派の僧 年

年時代は変わりゆく中で佐田介石は浄土真宗本願寺派の僧としてその名を馳せたしかし彼の道は平坦ではなかった年に生まれた彼は幼少期から仏教の教えに触れその精神性が彼の人生を形作ることになる

育った環境には多くの影響があった家族は敬虔な信者であり日常的に仏教の教えが語られていたそれにもかかわらず若き日の佐田介石は必ずしも静かな生活を送っていたわけではない若い頃から社会問題への関心を持ち続けその思索は後の活動へと繋がっていく

彼が本格的に僧侶としての道を歩み始めたのは代後半になってからだしかしながらこの決断には多くの葛藤があったおそらく彼自身も宗教界で成功することへの不安や期待に揺れ動いていたに違いない

佐田介石は特に教育活動に力を入れその結果として多くの信徒や支持者を獲得した皮肉なことにこのような取り組みこそが彼自身を孤立させる要因ともなり得た当時日本社会では新しい思想や価値観が台頭しておりそれによって従来の宗教観にも挑戦状が突きつけられていたからだ

それでもなお佐田介石は諦めることなく自身の信念を貫いていった浄土真宗こそ人を救う手段であるという強い思い込みが彼の日を支えていたのであるこの姿勢こそ多くの人から尊敬される理由だったとも言える

年には多大なる影響力と共に数多くの弟子も抱えるまでになったしかしその名声と引き換えに心身ともに疲弊する部分もあったようだ人によって救われるためには自分自身も犠牲にならねばならないと考えていたかもしれない

晩年には様な健康問題にも悩まされそれでもなお仕事への情熱は衰えることなく続いていたそしてこの苦闘の日こそ自身と向き合う大切な時間だったかもしれないそれにもかかわらず人間とは矛盾した生き物なのだすべてを賭けているようでありながら本当にはすべて失う恐怖と隣り合わせだったのである

霊的遺産

最終的には死去するものとなりその瞬間すべてが終わるという考え方とは無縁だったしかしながら新しい世代によってその理念や思想浄土真宗本願寺派への貢献などすべて受け継がれる運命となった記録によれば彼なしでは今ここまで来れなかったと語る弟子たちや信徒たちも存在したというまた一部では実際にはもっと長生きして新しい時代を見るべきだったと議論されてもいるようだ

現代との接点

そして今日日本社会全体を見るとどうだろう 佐田介石によって広められた理念はいまだ根付いているその影響力はいまだ色褪せてはいないと言える浄土真宗本願寺派自体も進化し続け新しい世代へと受け継ぐ努力がおこなわれているしかし同時期年当時とはまた異なる課題とも直面している現実もあるこの矛盾した状況下で何とか光明を見出そうとして奮闘する姿勢こそ一番重要なのかもしれない

最後に残されたもの

偉大なる僧侶 と呼ばれる一方単なる過去の一部となることにも恐怖感覚さえ感じざる得ない状況下で生涯燃え尽きず尽力して命尽き果てたそれでも今日尚記憶され続け これほど素晴らしさとは何なのかそれぞれ異なる解釈も生まれるでしょう 例えばその感覚似通わせ共鳴し合える存在達

記憶だけではなく伝承されつつある思索 人間という根源から帰属意識育んできました そしてまたいつしか次世代へそれゆえ皆さん自身体験共有ください

.webp)