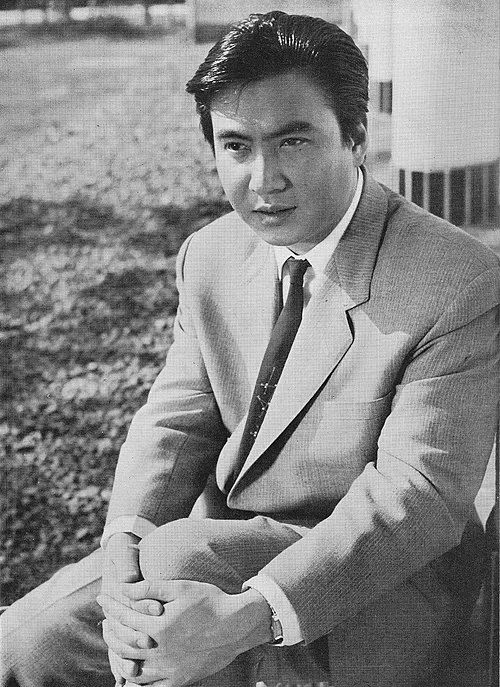

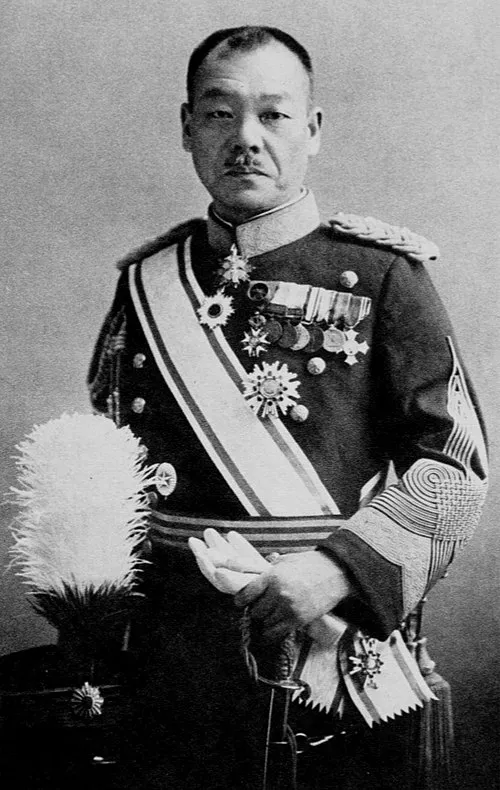

名前: 梁実秋

生年月日: 1903年

職業: 散文家、文学評論家、翻訳家

活動期間: 1987年まで

年 梁実秋散文家文学評論家翻訳家 年

梁実秋は年に中国の上海で生まれた彼の誕生は激動の時代の幕開けを告げるものでありその後の人生にはさまざまな波乱が待ち受けていた若い頃から文学に親しみ大学では西洋文学を専攻したことが彼の将来に大きな影響を与えたしかしそれにもかかわらず彼は当初学者としての道を選ばず多くの困難な時期を経験することになる年代初頭彼は北京に移り住みこの都市で多くの文人たちと交流することになったこの時期中国社会は急速に変化しており西洋文化や思想が流入してきた皮肉なことにそのような環境下で梁実秋は自身が敬愛する作家たちから強い影響を受けつつも自身の独自性を模索し続けたおそらくこの頃から彼の散文や文学評論への情熱が芽生え始めていたのであろう年代には彼は文芸評論家として名声を得るようになりその鋭い洞察力と独自の視点から多くの記事を書いたしかしこの成功にもかかわらず政治的状況はますます厳しくなり抗日戦争が勃発したことで多くの知識人が苦しい立場に置かれる梁実秋もまたその影響下にあったおそらく多くの場合自身と国との間で葛藤しながら作品を書いていたことであろう戦後日本による占領から解放されたものの中国国内では国共内戦という新たな混乱が待っていたそのため一部では反共主義者として非難されるなど再び逆境に直面したしかしそれでもなお彼は執筆活動を続け自身の日記やエッセイにはその苦悩と希望が交錯しているこの時期多数派とは異なる視点から語ることによって新しい読者層を獲得したと言われている年代以降中国共産党政権下でも活躍する一方で西洋文学への翻訳にも力を入れ始めるその中で特筆すべきなのはシェイクスピアやバルザックなど偉大なる作家たちとの対話だった言葉というツールだけではなく文化を媒介として世界と繋ぐ役割を担っていたと言えるだろうそれにもかかわらずこの過程には常にリスクも伴いおそらく少不安定な立場だったことであろう年代には中華人民共和国成立後初めて国際的な舞台で認知される機会も訪れるしかしながらその陰には文化大革命という暗黒時代が迫っており多くの文人が迫害され多様性ある表現形態は圧殺されようとしていたそれでもなお梁実秋は毅然として批評精神と創造性を貫き通したそして年代末中国改革開放政策によって社会全体が開放された時点で彼はいっそう注目され始めるのであるこの状況下おそらく彼自身も再評価され新しい世代への橋渡し役となったのであろう年その長い人生涯歳についに幕が下りたその死去によって失われたものそれ以上に残されたものについて考えると本当に皮肉なのだ今や日本語訳された作品群やエッセイ集のおかげで新世代へ伝わった思考スタイルや感受性これこそまさしく彼遺産なのだそして今でもその作品群はいまだ読み継がれている事実について考えるならば死すら越え出て現在へ影響与え続けていると言えるだろう今日では多くの日系著作物とも密接につながり合いながら語り継ぎ続いているレジェンドとなったそして日本語圏でも言葉の力それこそ一度死んでも再びよみがえれる証拠だと思われても仕方ないくらい活発的になっていますもちろんそれまで苦労・試行錯誤・不安定さなど数え上げれば切なくなるようですがそれすべて含んだ上でこその成果です その業績や人物像をご理解いただけましたでしょうか