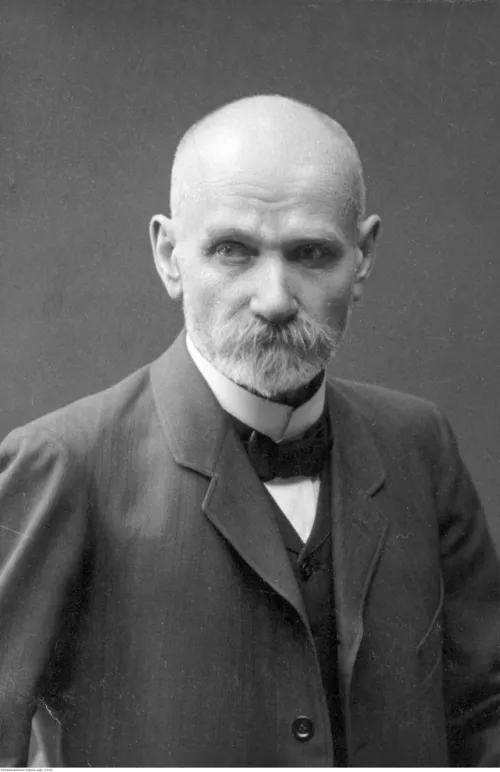

生誕年: 1913年

死去年: 1949年

職業: 小説家

国籍: 日本

年 田中英光小説家 年

田中英光は年に日本の静岡県で生まれた彼の誕生は戦争と変革の時代を象徴するものでありその人生は日本文学における重要な一ページとなった幼少期から彼は物語に魅了されていたそのためか青年期には詩や短編小説を手がけ始めることになるしかし当時の社会情勢や戦争の影響で多くの若者が夢を追うことを躊躇していた時代背景があった年日本は第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けたその後田中英光もまたこの混乱した世界に身を投じることになった大学では哲学と文学を学びながら多くの作品を書き上げていったがその多くは発表されることなく埋もれてしまっていたしかしそれにもかかわらず彼の作品への情熱は衰えることなく続いた年この年には特別な意味があった戦後復興が進む中で人は新しい価値観や文化を求めていたそしてその波に乗るようにして田中英光もまた作家として名乗り出るこの時期に彼が発表した作品群は当時の日本社会への鋭い洞察と批判精神を映し出しているそれにもかかわらず一部の評論家たちは彼のスタイルやテーマについて議論し合い何故このような暗い視点から物語を書く必要があるのかと疑問視する声も聞こえた皮肉なことにこの反響こそが田中英光自身をより一層刺激し新しい創作意欲へと駆り立てたおそらく彼自身自己表現と社会批評の狭間でもがいていた部分があっただろうそのためか彼はいわゆる不条理や存在主義のテーマを取り入れながら日本人として抱える苦悩や矛盾について深く考察するようになっていく年代には突如として再評価され始めそれまで知られていなかった多くの未発表作品も見つかり注目されるようになったしかしそれにも関わらず一部では未だ彼への偏見も残っておりその独特な文体は難解すぎると指摘され続けたこの状況下でも田中自身は決して妥協せず自分自身のスタイルを守り通したそれこそがおそらく彼という作家独自のおもしろさだったと言える年代初頭にはその名声はいよいよ確立されたものとなり多数刊行された著作によって新しい世代にも影響を与え続けているまたこの頃には映画化された作品も増え始め多様性豊かなアプローチで映像化されファン層も広まりつつあったしかし皮肉なのはそれでもなお本質的な部分つまり人間という存在そのものへの深淵なる探求から目逸らすことなく向き合う姿勢だった年代にはさらに国際的評価へと広まり一部著作が翻訳され海外でも読まれるようになったどうして日本文学界ではこのように孤独感や苦悩について真剣に書かれるべきなのかという問いについて考える機会ともなる一方で過去から現在までその視点だけでは十分なのだろうかとの声も同様によみ上げられるそれでもなお田中英光という名前そのものはいまだ健在であり多様性豊かな文学界に根付いていると言えそうだ年月日 田中英光逝去この知らせによって多くの読者・ファン・評論家たちによって悲しみと共感がお互いにつながれた死去から数十年経てもなお言葉として生き続け自身の日常生活へ活力与えている人へのメッセージともなると思われている皮肉なことに生前より孤独感や存在意義について真剣過ぎるほど描写した結果亡き後それまで以上にも強烈さ加わり記憶として蘇ります現在でもその名作群及び過去年間蓄積されたストーリー群 は多方面で引用されたり参考文献として用いられるケースを見る一方今更ながら実際どれほど現代人の日常生活へ影響与えているのでしょう歴史研究者達はいまだ詳しく探求しています