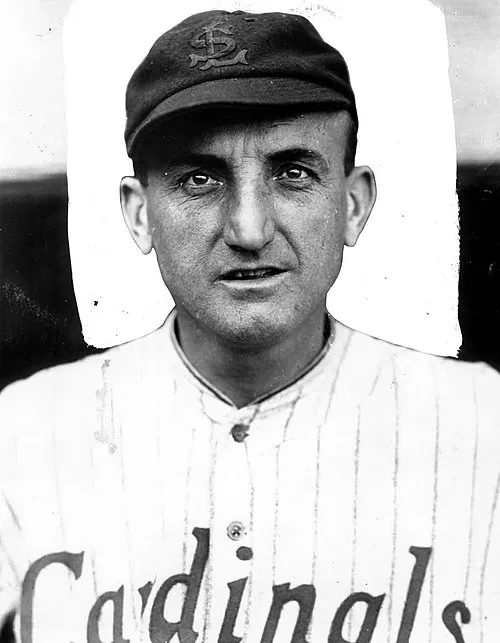

生誕年: 1899年

没年: 1961年

職業: 童謡詩人

主な業績: 子供向けの詩や歌を数多く創作

年 権藤花代童謡詩人 年

権藤花代 日本の童謡詩人の足跡

彼女の名前を初めて耳にしたとき多くの人はその音色に魅了されるしかし権藤花代がどのような人生を歩んできたかその背後にある物語にはまさに歴史が息づいている年彼女は静かな田舎町で生まれた幼少期から詩や歌に親しみ自然や日常生活を描くことが何よりも好きだった

それにもかかわらず彼女が真剣に文学と向き合うようになったのは思春期を迎えた頃だろう学校で出会った友人との交流や教師から受けた影響これらが彼女の創作意欲を刺激したしかしこの情熱的な時期も決して平坦ではなかった家族は当時一般的だった伝統的な職業への道を望んでいたため詩を書くことへの理解は薄かった

おそらくこの反発こそが彼女自身を奮い立たせる要因となったのだろう大学では文学を専攻しその後も独自のスタイルで作品を書き続けるそして年代には童謡という新しいジャンルで名声を得ることになる皮肉なことに大衆から受け入れられることで自身の子供時代への郷愁とも向き合わざるを得なくなった

キャリアと童謡との出会い

権藤花代は年代初頭その作品あめふりによって一躍有名になるこの曲は雨の日の楽しさや不安定さといった感情が巧みに描かれており多くの子供たちだけでなく大人たちにも愛されるようになったしかしそれにもかかわらず戦争という暗雲が日本中に覆いかぶさっていた当時人は苦しみながら日常生活を送り自分自身すら見失ってしまうことも少なくない

戦争とその影響

戦争中でも権藤は詩を書き続けていたその一方で一部では歌なんて無駄だと考える声もあったしかしながら子供たちには夢を見る権利があると信じ続けたことで多くのお父さんお母さんそして子供達から支持されただろうその姿勢こそが日本社会全体への希望となり得たと思われる

年代以降 さらなる成長

年代になり日本社会も徐に復興へと向かいつつあったそしてこの変化する社会背景こそが権藤花代にも影響した新しい風を感じ取りながら新作を書いていく中で日本民謡や西洋音楽など様な文化要素との融合によって新しいスタイルへ挑戦する姿勢も見せ始めるそれにも関わらず一貫して心温まる歌を届けたいという意志だけは変わっていない

死去と遺産

年月日この世界から静かに去った権藤花代その死後多くのファンや後進者達によって歌われ続けている作品群それこそがおそらく彼女最大の商品価値なのだろう今でも多くの学校行事などで使われているという声も聞こえてくるそれゆえ多忙な毎日の中でも親子一緒に楽しむ時間となりその結果として生まれる絆これは他ならぬ彼女自身の日常生活とも重なる部分なのかもしれない

今日でも心温まるメロディーとして愛され続けている こう語れば誰しも微笑む光景さえ想像できそうだそれこそ文化・教育現場だけではなく地域イベントなどでも演奏された結果夢見る少女として名付けても良いほど多様性豊かな楽曲群として認識されつつある

現代との接点 権藤花代から学ぶべきもの

今日まで数十年もの間人によって伝承され続けている これは決して偶然ではないだろう夢を見る力このテーマ自体こそ現代社会にも強烈に共鳴する部分なのだから私達世代のみならず次世代へ受け継ぐ必要性について考えざるを得ないとは言えその力は今なお多様性豊かな表現方法として発展途上なのである

数十年後人から忘れ去れる存在になる可能性すら秘めている 皮肉と言えば皮肉だしかしそれゆえ不安定感すぎず希望溢れる未来像について意義深く問い直す必要性がありますね

(結びつき:個人的観点)私自身この話題について考えてみました果たして私達自身にはどんなメッセージ・インスピレーション鼓舞をご用意出来ますでしょう ただ憧れるばかりじゃ意味無いですしね

権藤花代氏から学ぶ姿勢とは何でしょうそれ自体疑問ですが素直に何でも挑戦する事・諦めない姿勢とか言える気します また純粋だった自己表現への想いや願望実際どう思います

色んな意味合い持ちますよね 何度でも試行錯誤繰返せば良いや そんな精神態度持ちながら前進出来れば幸せですまた今こういう事実照明下相手理解した上コミュニケーション成立状況整えるため頑張りますっ 自分的終結点見据えて進んで行こうっと