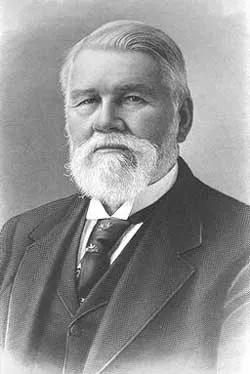

生年: 1887年

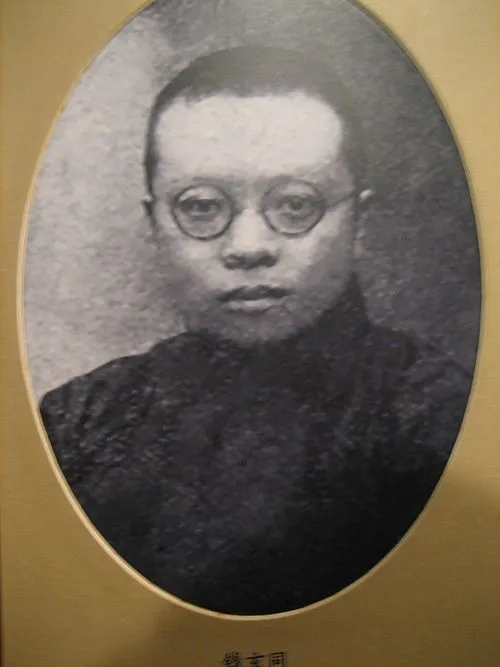

名前: 銭玄同

職業: 言語文字改革家、文字音韻学学者

没年: 1939年

銭玄同言語文字改革の先駆者

年中国の浙江省で生まれた彼は幼少期から文才を発揮し文学への情熱を育んでいった彼の名は銭玄同時代背景として清朝末期の混乱や西洋列強による侵略が中国社会に影を落としていたこのような時代において彼は自身のアイデンティティと文化的遺産に対する深い考察を持つようになるしかしそれにもかかわらず彼は単なる文学者としてではなく言語改革家として歴史に名を刻むこととなる

大学で学んだ後銭は言語と文化に関する研究へと進み始めた年代には音韻学や文字改革について多くの論文を書きその成果が次第に認められるようになった議論の余地はあるがおそらく彼が最も影響力を持った瞬間は新しい音声文字体系注音符号の開発であったこのシステムは中国語の教育現場で広まり多くの子供たちが母国語を習得する手助けとなった

しかしこの成功には様な反発も伴っていた特に保守的な知識人たちから伝統文化への冒涜として非難されたこともあったしかしそれにもかかわらず銭玄同は自身の信念を貫き通し新しい文字体系を普及させるために奔走したその姿勢には一種の熱意があり人との交流を通じて多くの支持者も獲得していく

年その生涯が幕を閉じるまで彼はいくつもの著作や研究業績を残したその中でも現代漢字音韻学の分野で築いた業績は今なお評価され続けている皮肉なことに彼が提唱した数の改革案はいまだ十分には実現されていない現実もあるそれでもなおその思想や理念は未来へと受け継がれているのである

後世への影響

銭玄同亡き後日本でも近代化とともに漢字について議論され続けているそして今でも中国語教育では注音符号が利用されている場面を見ることができるそれだけではなく日本国内外でもその考え方や理念について研究され続けているという事実からもわかるようにその影響力は決して消えるものではない

さらに面白いことには多くの場合その名前すら知られない存在だったりするもし彼女または彼が生きていたならという視点から見るとその思想や行動様式こそ今後必要な要素なのかもしれないそして多様性と共存について考える際にも大変重要な参考になるだろう

結びつけられる現代的視点

今日中国社会内外でさまざまな言語政策や文化政策について再評価される中でその背景となっている理論的基盤なども見直され始めている中国文化とは何かという問いすら浮上し続けるこの時代果たして銭玄同ならどんなアプローチでこの問題解決へ向かったのであろう その答えはいまだ見出せぬままである

一般市民の日常生活とも密接につながっていたと言えるため一層真剣になりたいテーマだと言えるだろうまた彼自身大胆不敵さゆえ新しい挑戦へ突入したわけだからこそ多面的な視野によって情報収集・発信できたと思われそれこそ後世へのメッセージとも捉えてよさそうだその姿勢自体生涯忘却された存在などではなく多分これからますます重要になるでしょう