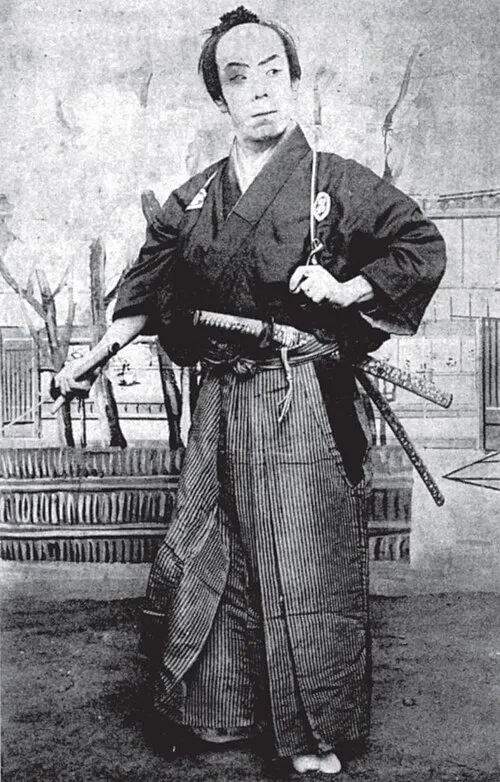

名前: 富崎春昇

生年: 1880年

職業: 三味線奏者

没年: 1958年

年 富崎春昇三味線奏者 年

富崎春昇三味線の音色に命を捧げた名人

年江戸時代の終わりが近づく中ある小さな町に一人の男の子が生まれたその名は富崎春昇彼は当初一般的な農家の息子として育ったがやがてその運命は音楽という大海原へと導かれることになる

幼少期から彼には特別な才能があったそれは三味線という楽器との強い結びつきだったしかし誰もが予想した通り家庭環境は厳しく特に音楽に対して理解を示す者はいなかったにもかかわらず彼は自分の夢を追い続けその情熱から逃げることなく大人になるまでに数多くの技術を身につけていった

若き日の春昇は自宅で地道に練習を重ねその腕前を磨いていたやがて地元の祭りで初めて舞台に立つ機会が訪れるこの瞬間こそが彼の人生を大きく変えるターニングポイントとなったのであるしかしそれにもかかわらず彼には不安と葛藤の日も待っていた

出発点と苦難

演奏した瞬間多くの聴衆から喝采を受けた春昇しかしその興奮も束の間不安定な生活基盤ゆえに自身を支えるため日働かなければならなかったおそらくこの労働生活こそが後年彼自身にとって重要なインスピレーションとなるだろうまたこの時期多くの先輩奏者たちとの出会いもありその影響で多様なスタイルや技術について学ぶ機会も得ることとなる

成功への階段

年代初頭になってようやく状況は変わり始めるある有名な演奏家との共演によって一躍注目される存在となった皮肉なことに一度評価され始めた矢先人から求められる期待値もまた高まったこのプレッシャーには辛辣さと苦しみも伴うものだったしかしながらそれこそが新しい自分への成長へと繋がっていたと言えよう

三味線奏者としての地位確立

年代には東京へ移住し本格的に三味線奏者として活動する決意を固めたその後数年間多数の舞台公演や録音活動によって一気に知名度を上げるしかし成功とは常につきものではなく不運にも第二次世界大戦による混乱期にはキャリアにも影響しかねない危機的状況まで迎えることになるそれでもなお彼は努力し続け戦後復興期には再び舞台上で華麗なるパフォーマンスを見せつけることになった

晩年と思索

年代になる頃には既に日本国内外でその名声は確固たるものとなり多数の弟子達にも恵まれ人材育成にも力を入れるようになっていたそれでもなお個人的には様な疑念や葛藤とも向き合わざる得ない時期でもあった特に戦争によって失われたいくつか友人達との思い出について考えるとその心中はいかばかりだったろう

遺産と影響

年新しい世代へ道筋を残す形で静かなる幕引きを迎えた今でもその技術や教え方について語り継ぐファンや弟子達がおり日本文化全体への貢献度も計り知れないただし皮肉なのはこの偉大なる男性が亡くなる時日本社会自体もまた変革期真っ只中だったという事実だその影響力と言えば現代でも多方面へ及んでいるため伝統と革新を融合させ続けているとも言われている

無形文化財 として位置付けられている今おそらく彼自身もこの伝統芸能への愛情と思念だけでは収まらない何か強烈なる想いばかり抱いていたことでしょうそう考えるファン達など居たりするでしょう

まとめ未来へ繋ぐ道標

今日この瞬間にも富崎春昇氏所縁ある土地では毎年行われているイベントがありますまた若手アーティスト達によって新しい風潮とも相俟っていますこの流れこそ彼自身遺した道標なのです年月じんねん経ても尚色褪せぬ印象深さそれぞれ異なる生き方通じ至福空間提供するその姿勢 時代超えて引き継ぐべきものでは無いでしょうか