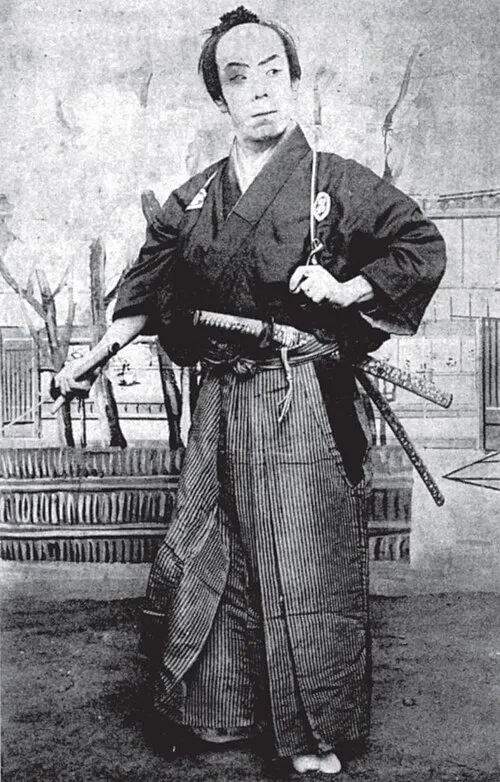

生誕年: 1876年

名前: 相馬黒光

職業: 随筆家、実業家

死亡年: 1955年

年 相馬黒光随筆家実業家 年

相馬黒光時代を超えた文才と実業家の人生

年北の大地・福島県に生まれた相馬黒光は幼少期から豊かな自然に囲まれて育った彼の家庭は農業を営んでおりその影響もあってか自然への愛着が強かったというしかし若き日の彼は単なる農家の子供ではなかった学問にも目覚め自身の未来を切り拓くために上京する決意を固めたこれが彼の人生における転機となった

東京へ出てきた黒光は新しい世界との出会いを果たした都会生活は刺激的であり様な人との交流が彼の視野を広げていくしかしそれにもかかわらず彼は故郷への思いを忘れず自身のルーツやアイデンティティーについて常に考えていたようだ

文筆活動と実業家としての顔

黒光が初めて文章を書き始めた時期について多くの記録が残されているわけではないがおそらく代半ば頃だったと推測される彼はまず詩や短編小説から手掛けその後随筆へと移行していったこのジャンル選びには明確な理由があったそれは自己表現だけでなく人間関係や社会問題について考察する場でもあったからだ

それでも皮肉なことに作家として名声を得る一方で経済的な安定も求められる日だったため実業家としても活動するようになった印刷業界への進出や書籍販売など多岐にわたり事業展開していくしかしこの商売繁盛も一筋縄では行かなかった時には経済的不況によって厳しい局面にも直面したという

文学作品と社会的影響

年代には小説やエッセイを書くことに集中し始めそれぞれの記事には自らの日常生活や思想が反映されていたこの頃人間関係や個人といったテーマについて深く掘り下げた作品が増えその中でも特に郷土愛に根ざした内容には多くの支持者が集まったしかしその一方で一部から批判も受けたりしていたこの背景には日本社会全体として変化していた価値観との葛藤もあったと思われる

作風について話すと一部ファンによれば親しみやすさと鋭さが共存している点こそ魅力だというある読者は街頭インタビューでこう語っている黒光さんの記事には共感できる部分ばかりでした自然描写とか本当に心惹かれますしかしこのコメントだけでは全体像を見ることはできない確かに賛否両論存在していたと言える

戦争とその後の日常

年代になると日本国内外で様な緊張状態が続いていたこの不安定な状況下でも黒光はいち早く戦争反対運動へ参加し自らの日記にもその想いや葛藤を書き記したただ事実上この戦争によって多くの人の日常生活も変わり果て自身とは異なる立場から意見する他者とも議論せざるを得ない環境になってしまうそれにもかかわらず言葉は重要だという信念だけは崩さず持ち続けていたしかしそれほど簡単ではなく多大なるストレスとも闘う日だったと言われています

年その生涯を閉じるまで

自分とは何なのかその問い続けながら亡命先より帰国した際など多彩な側面だけでなく一貫性ある思想を貫こうとも試み続けましたその姿勢こそ現在まで語り継がれる理由なのでしょう確かに彼女相馬の作品群には時代背景のみならず普遍的メッセージまで宿っていますそして今なお多様性認識向上につながっています現代日本文化発展への大きな影響力と言えるでしょう

最後まで探求心尽きぬ 戦後混乱期・冷戦など様政治情勢中残された資料(遺産)より今日とは異なる視点理解促進作用期待されていますその意味でも長谷川氏著相馬流文明創造収載過去文献活用可能性あり市民レベル普遍化現象促進できれば素晴らしい 現在日本文化界隈村上春樹吉本ばななが新進気鋭作家達等登場これまた多様性根付いている証拠でしょう もちろん相馬さんのお陰