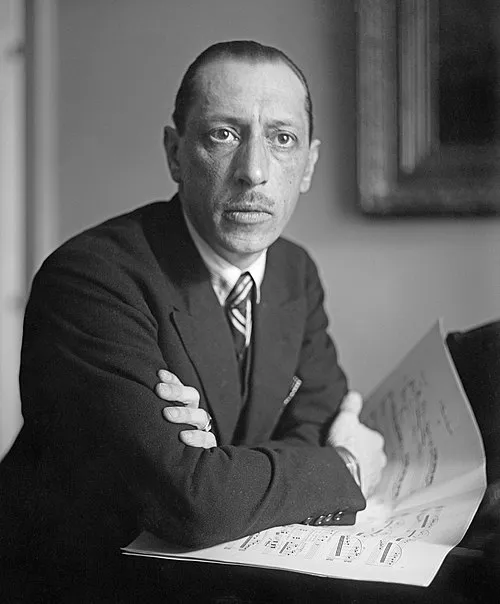

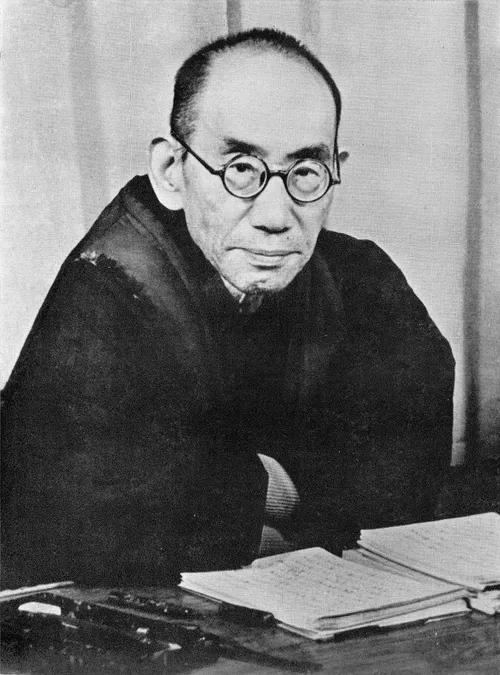

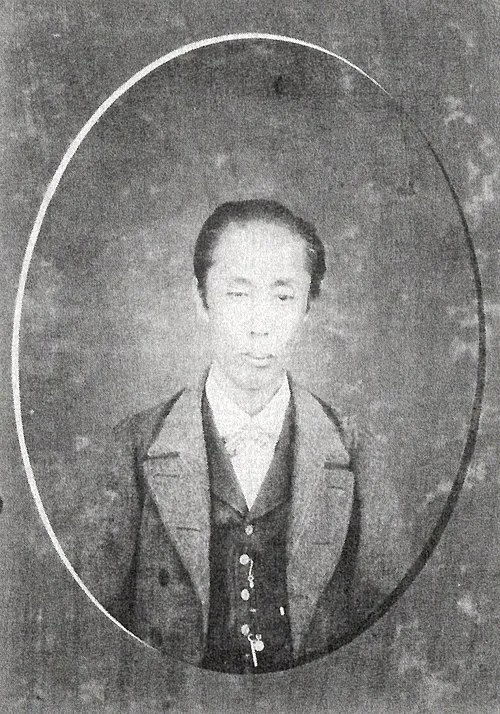

名前: 大沼哲

生年月日: 1889年

職業: 作曲家

死亡年: 1944年

年 大沼哲作曲家 年

年の春静かな日本の田舎町で大沼哲がこの世に生を受けた彼は当初一般的な農家の子として育ったが若い頃から音楽に対する情熱を抱いていたそれはまるで彼の運命を決定づけるかのような強い感情だったしかし周囲には音楽の道を選ぶことを理解してくれる者はいなかったにもかかわらず大沼は独自に楽器を学び自作のメロディーを書き始めた

彼が代に差し掛かる頃日本全体が西洋文化に触れつつあったこの影響を受けて大沼もまた自身のスタイルを確立しようと奮闘したしかしそれにもかかわらず当時の日本社会は保守的であり新しいものへの抵抗感があったため大沼は自身の才能と向き合うことになかなか勇気が持てなかった

おそらく彼の人生で最も重要な瞬間は歳になった年だったある日友人たちとの集まりで自作曲を披露したところその美しいメロディーに魅了された聴衆から大きな拍手が送られたこの経験によって大沼は作曲家として自信を持つようになりその後さらに多くの作品を書き続ける決意を固めたしかしこの成功にはさまざまな試練も伴っていた

年代初頭大沼は東京へと移住しそこで本格的に音楽活動を始めた当時日本では西洋音楽が急速に広まり多くの人が新しいスタイルやジャンルに心酔していたそれにも関わらず大沼は伝統的な和楽器との融合や日本特有の感性を大切にしながら自身独自の道を模索していった記録によれば西洋音楽と日本音楽それぞれからインスピレーションを得て新しい何か創り出すことこそ私に与えられた使命だと語っていたと言われている

その後数年以内には多くの日常的なテーマや風景からインスパイアされた作品群も発表されその中でも特筆すべきなのは春の日や夏霞などだこれらはいずれも聴く者によって高い評価されただけではなく日本国内外で多く演奏され続けているそれでも皮肉なことにこの名声とは裏腹に大沼自身は経済的には苦境から抜け出せない日だった国際的評価とは裏腹ですべてが順調ではない現実について考えさせられるところだ

年不運にも彼の日常生活にはさらなる困難が訪れる当時日本全体が戦争という混乱期へ突入していたこの激動期人の日常生活や文化活動まで脅かされる状況となり多くの場合アートそのものさえ忘れ去られてしまうほどだったその影響下でも大沼哲は創作活動だけではなく生計維持ため苦労する時間も増えてしまった戦争という暗闇中でも一筋光明を見るため歌詞を書くことで心情表現する方法しか残されていないと感じ始めたとも言われている

そして年一世代への貢献とは裏腹一方では存在感薄れて行く姿勢 それまで多才だった作曲家として名前こそ知られていても実際問題として健康状態悪化など様理由から制作・公演する場面すら減少してしまっていたそしてある晩不幸にも病気によってこの世から去ることになるしかし皮肉なのがおそらくここから語り継ぐ別途歴史だろう という点だ

現在もなお多様性溢れる音楽界面ではそう言えばあのおじさんと言う表現聞こえる一方一部ファン達相手にはもう少し早期存命希望したの声聞こえるばかり 人類共同歩む上方向進む中この挑戦者求め続けたい