2021年 - 香港警察が、香港国家安全維持法(国安法)に違反したとして、蘋果日報(アップルデイリー)の編集局長と幹部4人を逮捕した。また、編集局を家宅捜索し、コンピューターやハードディスクを押収し、同紙に関連する企業3社の資産を凍結した。

‹

17

6月

6月17

三枝祭|大神神社摂社の率川神社の魅力と伝統

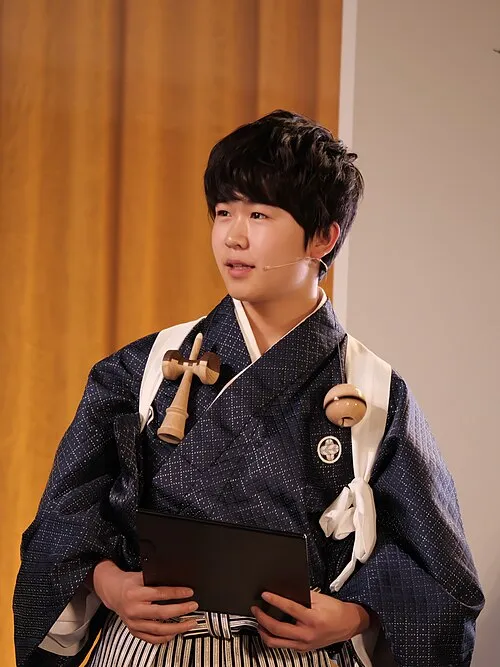

三枝祭(みえだまつり)は、奈良県桜井市にある率川神社(いくたがみや)の例祭であり、毎年5月に行われるこの祭りは、日本の伝統的な文化と精神性を色濃く反映した重要な行事です。特に大神神社の摂社として位置づけられ、地域住民のみならず、広域から多くの参拝者が訪れるこの祭りは、古来より続く信仰の象徴でもあります。三枝祭は、「稲作と豊穣」の祈願を中心に据えており、農耕社会である日本においてその役割は非常に大きいものです。この祭りには、多種多様な儀式や催し物があり、そのすべてが深い意味を持っています。たとえば、「さくらんぼ」のような美しい花々が咲き誇る季節、この時期には「田植え」を祝う様々な神事や芸能が繰り広げられます。また、この儀式には古代から伝わる舞踊や音楽も含まれており、それぞれが地域特有の風習を形成しています。言ってみれば、三枝祭はただ単なるイベントではなく、人々が自然とのつながりを感じるためのお手本とも言えるでしょう。風舞う空へ:名誉への道五感で感じることのできる三枝祭。その会場では、色鮮やかな衣装を身にまとった人々によって奏でられる笛や太鼓の音色が響き渡ります。「ドンドン」と打ち鳴らされる太鼓のリズムは心臓と同調し、「ふわっと漂う」甘美な花びらの香りは人々を魅了します。この瞬間、人々は一体となって自分たち祖先から受け継いだ精神的・文化的価値観を再確認することになるでしょう。そして、その姿こそ、日本文化そのものであると言えます。夜明け前…次なる希望へしかし、この祝いの日までには長い準備期間があります。村全体で結束し、お互い助け合って町内清掃や飾付けなど行います。それぞれ自分たちだけではなく、自分たちより後世へ引き継ぐ大切さも考えているかもしれません。「次世代へのバトンタッチ」という意識。その意義深さこそ、日本人として生まれてきた喜びなのかもしれません。子供たちの日常: 遊び歌い踊ろう子供達もまた、この時期になると特別な興奮感でいっぱいになります。「楽しみにしていたんだ!」という声があちらこちらから聞こえてくることでしょう。それぞれ思い思いのお面や小道具を持ちながら、「早く参加したい」という気持ちを隠せずにウズウズしている様子。一緒になって歌ったり踊ったりすることで育む絆。それこそ未来への希望そのものなのです。そして、大人達もまた自分自身だけではなく、その子供達にも新しい経験と思い出作りという役割があります。このような地域密着型のお祝い事によって、人間関係や家族関係など全てが強固になってゆく様を見ることできます。この瞬間瞬間には皆それぞれ、自分自身との対話も存在しているかもしれません。「自分はいったいいつからここにいるんだ?」そんな哲学的問いかけすら潜んでいると言えるでしょう。古来より続く美しい風習:意義深さを見る現在でも大切にされ続けているこの三枝祭。その起源について振り返れば、それこそ千年以上前まで遡ります。当時、人々は自然崇拝という信仰体系によって生活し、多岐にわたる儀式によって自然界との調和を求めていました。そのため、その頃から農作物収穫後などには感謝する意味合いや祝う目的で数多くのお祝い事でした。このような歴史背景とも結びついて今なお続いているこのお祭典。もちろん、その背後には長年培われてきた「共存共栄」という教訓があります。時代とは何か?変わらぬものとは…今、この瞬間にも私たちは変化し続けています。しかし、その中でも絶対的価値観として何か不変的存在—それこそ文化・伝統—という基盤がありますよね。でも、一方では新しい刺激とも共存できたりするといいですね。この過去と未来との交差点。それどころか今日生きている我々一人ひとり自身だと思います。このようなお祝いごとは決して忘れてはいけないメッセージなのです!「未来への架け橋」として生涯語れてゆけば嬉しい限りですね!真実とは何だろう?記憶なのか?それとも流動する水面?"勝利とは何か?ただ過去だけ記憶なのか、それとも土壌(地)蒔いた種としてあるものなのか?” ...

興教大師降誕会の意義と参加方法

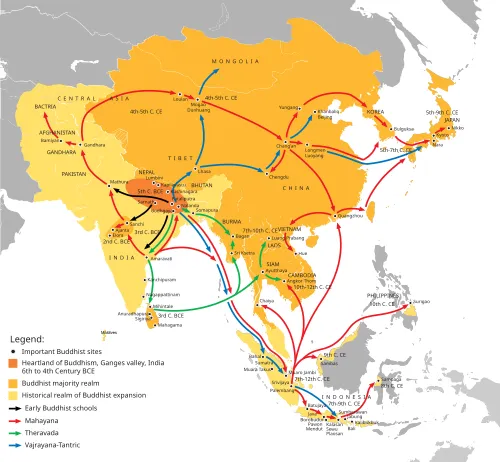

興教大師降誕会は、私たちの文化や宗教的な背景を深く理解するための重要な祭典です。この日は、日本において仏教の普及と発展に寄与した興教大師(こうきょうだいし)の誕生日を祝う行事として、多くの信者や地域住民が集まります。興教大師は、平安時代中期に生まれ、その後、多くの人々に仏法を広める使命を担いました。この降誕会では、大師への感謝と敬意が表されるだけでなく、彼が伝えた思想や教育が現代にも引き継がれていることを再確認する機会でもあります。特に、興教大師は「和」の精神や相互理解の重要性を説いたことから、日本文化全体にも深く根ざした影響力があります。この行事は単なる宗教的儀式ではなく、地域コミュニティ全体で支え合う絆を再構築する場でもあるのです。勝利の風:この地の名誉の旅その日、穏やかな春風が吹き抜ける頃、日本各地で赤い提灯がともり始めます。目には見えない何か、大切なものへの感謝と希望。それこそが、人々を導いています。あたりには甘い香りとともに花々も咲き誇り、この瞬間、誰もが平安なる心境に浸ります。神社や寺院では、お経が唱えられ、その声は夜空へと響き渡ります。「南無阿弥陀仏」と繰り返す中で、人々は自ら内なる声とも向き合う時間となります。この神聖な空気感は、まさしく勝利への道標となることでしょう。夜明け前…降誕会の日、早朝から多くのお参り客が訪れます。薄暗い中で早起きをし、お寺へ向かうその道すらも一つのお祈りです。「今日は素晴らしい一日になるだろう」と期待している心情。それぞれ異なる思い背負って、一歩一歩進む姿には、自ずから連帯感があります。境内には立派な装飾品や色鮮やかな花々。そして、小さなお子さんたちがお供物として持参したお菓子たち。その温かみある光景を見るにつけ、大人たちも心温まります。「子供たちよ、この伝統をどうか忘れないでほしい」。そう願わずにはいられません。子供の思い出帳毎年、この降誕会の日になると思い出す幼少期。当時私は、お母さん手作りのお弁当を持って友達と一緒にお寺へ出掛けました。色とりどりのお花畑、中でも黄色い菜の花畑は私のお気に入りでした。その上で遊んだひなたぼっこ、それだけで幸せでしたね。“ああ!今日は楽しみだね” と言っていた友達との約束。それぞれ自分自身の日常生活から解放されて共鳴し合った瞬間、その思念こそ今も私を支えているようです。そして、「どうしてこんな楽しい時間なのか」と考えるにつけ、それこそ興教大師のおかげなんだと思います。彼が授けてくださった喜びなのです。過去・現在・未来…三位一体として生きる知恵This event reminds us that traditions serve not only as a connection to the past but also as a guiding light for our present and future. We reflect on the teachings of Kōkyō Daishi, who spoke of compassion and understanding. It is this unity that binds us together through generations.結論:しかし、勝利とは何か?The Kōkyō Daishi Jōtan-kai serves as a poignant reminder of our shared journey through time...

身延山開闢の日の意義と祭りの魅力

身延山開闢の日は、日本の歴史において特に重要な日です。この日は、日蓮宗の祖である日蓮が身延山に入ったことを記念しています。彼はこの地で教えを広め、多くの信者たちに影響を与えました。身延山は静岡県に位置し、その美しい自然環境と深い精神的な背景から、数多くの巡礼者や信仰心を持つ人々が訪れる場所となっています。開闢とは、新しい何かが始まることを意味します。そして、この特別な日には、信者たちが日蓮の教えを再確認し、精神的な成長を目指す機会でもあります。日本では、仏教や神道だけでなく、多様な宗教観が共存していますが、身延山はその中でも特に神聖視されています。勝利の風:この地の名誉の旅身延山は、その霊峰として知られ、多くの人々に希望と癒しを提供してきました。春には桜が咲き誇り、その香りは春風とともに漂います。また秋には紅葉した木々が燃えるような色合いになり、一年中美しい景色を見ることができる場所です。そのため、この地への訪問者たちは常に新たな発見や感動があります。夜明け前…毎年、開闢の日には早朝から行われる法要があります。この時期になると、人々は一斉に集まり、小さなお経や祈り声で朝焼けを迎えます。「お経」と呼ばれる言葉は、温かい太陽光線とともに心へ浸透します。そしてその瞬間、人々はいわば「新しい出発」の感覚を抱きます。この日の法要では、多くのお坊さんたちも参加し、その威厳ある姿勢から信者たちはより深い敬意と感謝を表します。子供の思い出帳私自身もこの日の思い出があります。子供時代、家族と一緒によく身延山へ遊びに行きました。その時期になると、お寺周辺には賑やかな屋台も立ち並び、美味しい香りが漂っていました。「ああ、お祭りだ!」という気持ちになったものです。その瞬間にも赤いカーネーションなど色鮮やかな花々が目にも優しく映ります。そして、それぞれのお坊さん方による説法も耳元で流れていました。それら全てが相まって、一つのお祭りとなっていたようでした。歴史的背景:勇気ある信念身延山への参詣者数は昔から非常に多かったと言われています。それ以前にも、この地には多くのお坊さんたちがおりました。しかし、日蓮という存在によって、この場所が一層神聖化されてゆきました。また彼自身も若き頃より困難な修行生活を送り続け、「南無妙法蓮華経」という教えを書き残しました。これこそ彼自身だけでなく、多くの後世へ受け継ぐ重要なメッセージだったわけです。伝承される力強さ:語られざる物語Tそれ以来、日本各地から人々はいわば「求道」を求めて集まり続けていると言われています。そのため今でも多くのお参り客や観光客によって賑わっています。それだけではなく、この日は地域社会全体がお祝いするイベントでもあり、新旧交えて共存する場として魅力があります。「私もここへ来られて良かった」と感じさせられる空間なのです。未来への希望:小さな光火種"しかしながら、この特別な日は何故必要なのでしょうか?それこそ一度失ったものとして再生する過程なのでしょうか?" "それともこの先どうなるかわからない未来への小さなる希望なのでしょうか?" 結論: 伝統と思いやり要するになぜこのようなお祝い事・イベント・日に大切なのか、それこそ地域社会同士との繋ぎ合う機会だからと言えるでしょう。ただ過去のできを振返るのみならず、それぞれ当たり前と思う中にも感じ取れる新鮮味。当たり前だからこそ、新鮮味ですね。」 "ただ何故人生とはなんだろう。" ? それとも自分達自身誰でも持つ可能性なのだろう?" (注意: 上記情報内容及び記述について出来得れば公式或い証拠等付き明確化お願い致します.)...

砂漠化および干ばつと闘う世界デーの重要性と私たちの役割

毎年、6月17日は「砂漠化および干ばつと闘う世界デー」として、全世界でこの深刻な環境問題に対する意識を高めるために設けられています。この日を通じて、私たちは地球上の土地がいかにして失われ、乾燥化し、持続可能な未来が脅かされているのかを考えます。乾燥地帯や半乾燥地域に住む人々は、この現象によって生計が脅かされ、多くの場合は移住を余儀なくされます。砂漠化は単なる自然現象ではなく、人間活動の影響も強く受けています。農業や都市開発による森林伐採、大規模な灌漑などが原因で土壌が劣化し、水資源が枯渇していく様子はまさに深刻です。国連によれば、2030年までに全世界で約4億人以上が砂漠化による影響を受ける可能性があります。この問題への理解と取り組みは今まさに必要とされています。風になびく希望の種:変革の瞬間この日には、多くのイベントやキャンペーンが行われ、人々は共通して「変わりゆく環境」に対する責任を再認識します。「希望」という言葉には、不安定な未来にも明るい兆しを見出す力があります。コミュニティ全体で協力し、小さな変革から始めようという動きも広まっています。実際、アフリカでは大規模な植林活動や持続可能な農業技術導入プロジェクトが進められています。それらの取り組みは小さな村から大都市へと波及し、「森」と「土壌」の復活という形で人々の日常生活にも恩恵をもたらしています。その背後には、多様性あふれる文化や伝統的知識があります。夜明け前… 地域社会の奮闘ある夏の日、北アフリカの小さな村では、一団の若者たちが集まりました。彼らは自分たちだけではなく、祖父母や親世代から受け継いだ土地への愛着から立ち上げた活動です。「私たちには土と水しか残っていない」と彼らは語り合いました。しかし、その目には確かな決意が宿っていました。村人たちは共同作業として木々を植え、水源を守り、さらには教育プログラムまで立ち上げました。その結果、小さかったコミュニティも次第に新しい命息吹き込む場所へと変わっていったのでした。この物語こそ、新しい時代への希望そのものなのです。子供の思い出帳:未来へのバトン また、この運動には子供たちも参加しています。彼ら自身が自然保護者となり、自分自身だけでなく未来世代について考える存在となりました。「土はいずれ我々だけじゃない、大切なんだ」そう語った少年少女達。その純粋さこそ、新しい文化形成への第一歩なのです。 彼らのお絵描き大会では、「水」の大切さについて表現した絵画展覧会も開催され、多くのお父さんお母さん方にも参加していただきました。そしてそれぞれ心温まる瞬間でした。このように地域全体として育まれる「意識」が更なる成長へ繋げていることこそ本当に意味あることなのです。 そして… 世界的協力へ向けて 国際的には多くの国々とも連携しています。「砂漠化防止条約(UNCCD)」など各国政府とも協調しながら問題解決策検討しています。そして各地で成功事例共有などによって更なる発展に繋げています。その中でも日本でも独自エコ活動促進事例など多岐に渡りますので、本当に期待できる瞬間なんですね!これぞ光差す道筋、とでも言えるでしょうか? 結論:蒔かれた種とは何か? しかし最後になりますね…、「蒔かれた種とは何なのでしょう?それだけ成長するんでしょう?」 ただ単なる過去記憶なのか、それとも新しい文化形成につながるものなのでしょう?また、その芽吹きを見届けたいものですね…。 ...

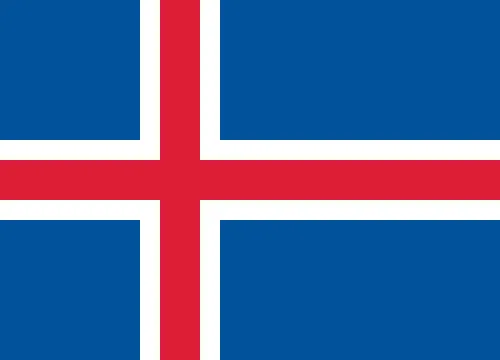

アイスランドの独立記念日: 自由と誇りの祝祭

アイスランドの独立記念日は、毎年6月17日に祝われる重要な国民的行事です。この日は1944年、アイスランドがデンマークから完全な独立を果たしたことを記念しています。歴史的背景として、デンマークは1814年からアイスランドを支配しており、その後、1918年には連合王国としての地位を与えられました。しかし、本当の意味での独立が実現したのは、第二次世界大戦中にドイツがデンマークを占領していた頃でした。戦争による不安定な状況は、アイスランドにとって独自の国家として生き残るための機会となったのです。自由への風:この地に宿る希望その朝、多くの人々が早くから起き出し、小さな町や村で行われるパレードやイベントに参加する準備を整えます。カラフルなバナーや旗が風になびき、「ヴィー・アリ・ラギル!」(私たちは一つだ!)という掛け声が街中に響き渡ります。その瞬間、人々は共通する歴史と文化への深い誇りを感じます。夜明け前…記念日の朝焼けは特別なものです。冷たい空気とともに訪れる太陽光線が、美しいフィヨルドや氷河山脈を照らし出します。この自然美こそが、アイスランド人の心根に刻まれた情熱と魂そのものなのです。その時、人々はただ観光客でなく、自分たち自身もこの大地で育った一員であることを強く感じます。伝統ある祭典各地では伝統的な衣装を着た人々によるパレードや演奏があります。特に音楽とダンスは、この祭典には欠かせない要素です。「ソング・オブ・ザ・リヴァー」という伝統的な歌声が響く中、人々は昔ながらのお菓子や料理も楽しみます。そして、多くの場合、この日にはコミュニティ全体で集まり、一緒に食事をしながら親睦を深めることもあります。それぞれがお互いとの絆を強め、新しい世代へその思い出と思い出帳を書き綴っているかもしれません。子供たちとの約束特別な日になるほど、子供たちも重要な役割があります。色鮮やかな風船や飾り付けされた馬車、小さなお菓子屋台など、目移りする光景です。「大人になったら、この日には必ず参加するんだ!」という夢見る目線、その瞬間こそ彼ら未来への希望でもあるわけです。そして、お祝いの日には「未来へつながる架け橋」として彼ら自身も成長していく姿を見ることになります。国民意識と団結この日の意味合いは単なる祝賀だけではありません。それぞれ個人が持つ誇り高き精神—それこそ「共存」へ向かう力強さなのです。一緒になって笑い、一緒になって涙し、それぞれ異なる背景でもお互い理解し合う意義。それこそ、「私たちはひとつ」と感じている瞬間なのではないでしょうか?それゆえ、多様性こそ尊重され続けている理由でもあります。哲学的問い:自由とは何か?"しかし、本当の自由とは何だろう?それはただ過去から解放されるだけなのか、それとも将来への希望なのか?"結論:"私たち一人ひとりが持つ力、それこそ地域社会全体への影響力となります。またこの土地で生まれる新しい物語にも責任があります"(完)...

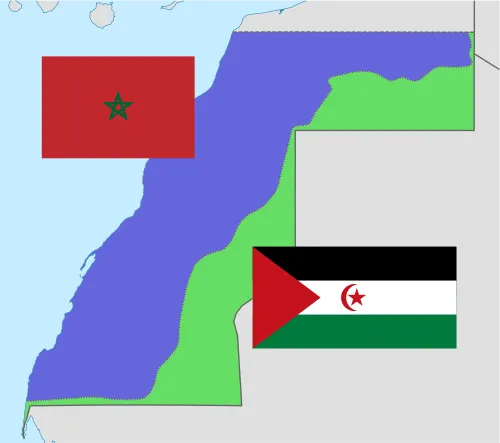

ゼムラ蜂起記念日:西サハラの歴史と意義

ゼムラ蜂起記念日は、西サハラにおける重要な歴史的出来事として、毎年6月17日に祝われます。この日、1970年にサハラアラブ民主共和国(ポリサリオ戦線)によって行われた抗議行動が起こりました。西サハラは、長年にわたりモロッコとスペインの間で領有権を巡る争いの舞台となり、その結果、多くの人々が故郷を追われ、数十年にわたって苦難の日々を過ごしています。この蜂起は、西サハラ人民が自己決定権を求めて立ち上がった象徴的な瞬間でした。彼らは自らの文化やアイデンティティを守りながら、不当な支配から解放されることを望んでいました。ゼムラはその名も響き渡り、この地に住む人々の心には永遠に刻まれることでしょう。自由への叫び:砂漠からの風西サハラは広大な砂漠と美しい海岸線で知られています。その自然美とは裏腹に、この土地では多くの悲劇的な歴史が繰り広げられてきました。ゼムラ蜂起の日には、人々が集まり、その時代背景や抗議行動について語り合います。「この日を忘れることはできない」と誰もが思い、それぞれのストーリーや思い出を共有します。想像してみてください。赤茶色の砂粒が風によって舞い上げられ、その音とともに彼らの叫び声が響いている光景。そして、「私たちはただ自由になりたい」と訴える声。この瞬間、人々は過去だけでなく未来にも目を向け、自分たち自身、そして次世代へ向けた希望と思い描く姿勢があります。夜明け前…光と影との闘争1970年代初頭、西サハラでは不満と怒りが高まりつつありました。当時、多くの若者たちは理不尽な状況下で生活し、自身や家族、友人たちへの未来への期待感や希望すら薄れていたことでしょう。しかし、その中でも「私たちはまだあきらめない」という精神は生き続けていました。彼らは集まり、一つになった時、「これ以上黙っているわけにはいかない」と誓いました。それぞれ異なるバックグランドや意見を持ちながらも、一つ同じ目的—自己決定権—へ向かう道筋について語りました。その時こそ、本当の意味で「夜明け」が近づいていたと言えるでしょう。子供の思い出帳:祖父から聞いた物語今日、この地で育つ子供達には、祖父母から伝え聞いた話があります。「昔、私たちは自由だった。しかし戦争によって故郷を失った」その言葉には重みがあります。そして彼らもまた、「自分達もそのようになれるかもしれない」という希望まで抱くようになります。"あの日、おじいちゃん達が立ち上げた勇気こそ、今ここに生き続ける力なのだ" This memory is not just a fragment of the past; it's a guiding light for the future. The children, with their bright eyes filled with dreams, remind us that history is more than mere dates and events—it’s about people who lived, fought, and aspired for something greater. The Echoes of History: Remnants of Struggle The remnants of the struggle are still visible in the scars left on the land. Ancient trees stand tall against the desert winds as if whispering tales of resilience to those who pass by...

出来事

2018年 - トヨタがル・マン24時間レースを優勝。日本車としては1991年のマツダ以来、27年ぶりの制覇。

2017年 - 西日本旅客鉄道の超豪華クルーズトレイン、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」が運行を開始。

2015年 - 日本で公職選挙法改正案が可決成立。選挙権年齢が20歳以上から18歳以上へと引き下げられた。翌年6月19日施行。(18歳選挙権)

2008年 - 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人、宮崎勤の死刑を執行 。

1997年 - 臓器移植法成立。

1994年 - 国連砂漠化対処条約がパリにて採択される。

1994年 - O・J・シンプソン事件: O・J・シンプソンが2時間のカーチェイスの末、元妻の殺害容疑で逮捕。

1991年 - 南アフリカ共和国議会で人口登録法廃止法案が可決。アパルトヘイトが終結。

1987年 - ハマヒメドリの亜種Dusky Seaside Sparrowの最後の個体が死亡し絶滅。

1985年 - 柔道ロサンゼルスオリンピック金メダリストの山下泰裕が現役引退。

1982年 - 「教皇の銀行家」と呼ばれたイタリアの銀行家ロベルト・カルヴィが、ロンドンのブラックフライアーズ橋の下で、首を吊った状態で発見される。

1981年 - 東京都江東区で覚醒剤を常用した男が主婦や幼児ら4人を殺害(深川通り魔殺人事件)。

1980年 - 釧路湿原が日本で初めてラムサール条約の登録湿地になる。

1973年 - 根室半島沖地震(M 7.4)発生。

1972年 - ウォーターゲート事件が発覚。

1971年 - 明治公園爆弾事件。37人の機動隊員が重軽傷を負う。

1971年 - 沖縄返還協定に調印。衛星中継によりワシントンと沖縄で同時に行われる。

1967年 - 中華人民共和国が初の水爆実験を実施。

1963年 - 京阪神急行電鉄京都本線(現:阪急京都本線)・大宮駅 - 河原町駅(現:京都河原町駅)間が延伸開業。

誕生日

死亡

2023年 - オレーグ・ベーチン、科学者、政治家(* 1950年)

2015年 - スュレイマン・デミレル、政治家、トルコ首相、大統領(* 1924年)

2009年 - ラルフ・ダーレンドルフ、社会学者、政治家(* 1929年)

2008年 - シド・チャリシー、女優、ダンサー(* 1921年)

2007年 - 樋笠一夫、元プロ野球選手(* 1920年)

2002年 - フリッツ・ヴァルター、サッカー選手(* 1920年)

2002年 - ドブリ・ジュロフ、軍人(* 1916年)

1996年 - トーマス・クーン、科学哲学者(* 1922年)

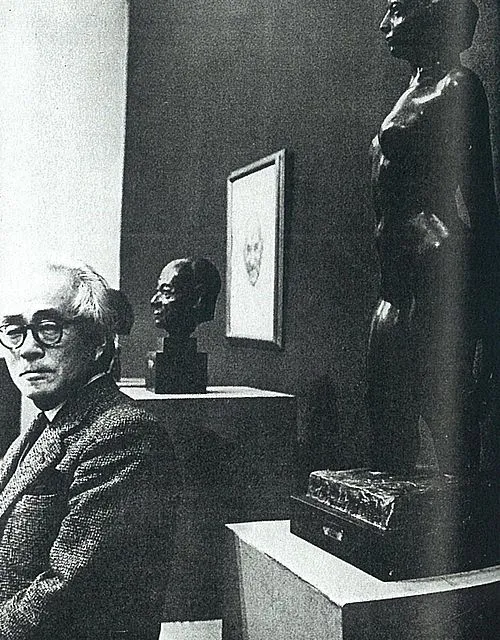

1987年 - 高田博厚、彫刻家(* 1900年)

1987年 - ディック・ハウザー、元プロ野球選手(* 1936年)