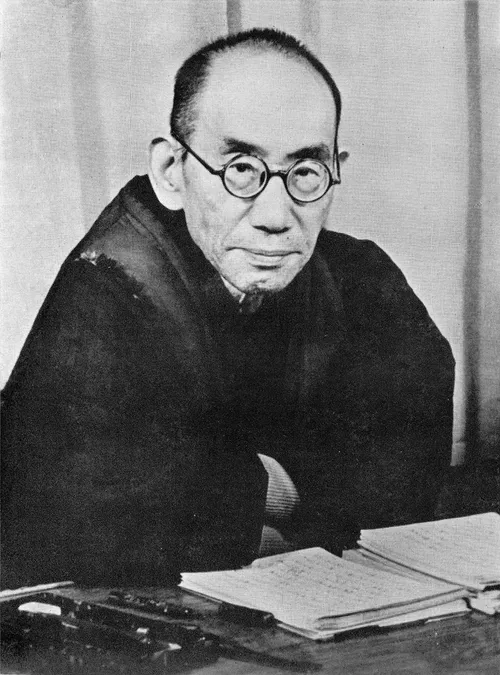

生年月日: 1870年4月19日

職業: 哲学者

時代: 明治時代

死去年: 1945年

主な業績: 西田哲学の創始

年明治年月日 西田幾多郎哲学者 年

西田幾多郎は年月日明治の波が日本を新たな時代へと導く中京都で生まれた彼の誕生は古き良き日本の伝統と西洋哲学が交錯する時代背景に深く影響されていた若い頃から彼は物事を深く考えることに魅了され西洋の思想や科学を学びながらも日本の古典的な哲学にも強い関心を抱いていたしかしこのような二つの文化に挟まれる中で彼自身がどんなアイデンティティを見出すかには苦悩があったそれにもかかわらず西田は大学で哲学を専攻し多くの優れた教授陣から教えを受けたその後彼は東京帝国大学に進み自らの思索と探求心に火がついた年代には彼自身も教育者として活躍し始めるこの時期に出会った友人や同僚との議論が後に彼の思想形成につながる大きな要因となった皮肉なことにその一方で西田は自身が愛する哲学から疎外感も感じていた特に西洋哲学への過度な憧れやそれによって引き起こされる文化的混乱について葛藤していたしかしこの悩みこそが彼をさらなる探求へと駆り立てる原動力になったのであるそして年善の研究を発表した際にはその内容が高く評価されたこの書物では西田自身による独自の主観と客観の相互作用について論じられており日本だけでなく世界中で注目される存在となったおそらくこの作品こそ西田幾多郎という名前を世に広めた最初の大きなステップだった以降も続と出版した著作群特に純粋経験という概念は他者との対話や対立なしでは成り立たない私たち人間存在そのものへの深い洞察となっているそれにもかかわらずこの哲学者自身はいまだ周囲から理解されない孤独感と戦っていたその結果として生まれた言葉には不完全さゆえの美しさや複雑さがあります年になると西田は京都大学教授として招かれることになるこれによって彼の日常生活には大きな変化が訪れるこの地位によって多くの若手研究者との接点も増え新しいアイデアや思考方法への刺激を得る機会となったしかし一方で教師として生徒達から期待されることへのプレッシャーもありました教育現場では知識だけではなく人間性についても説かなければならないという使命感によって自分自身との戦いの日となったようだそれでもなお年まで活動した西田幾多郎は日本だけでなく世界的にも影響力ある人物として知られるようになり多数の記事や講演活動など通じてその思想広めていったそのため日本国内外問わず一部人には神格化された存在とも捉えられていたしかし皮肉にも戦争末期本土空襲によって多くもの失われてしまう悲劇的状況下でも決して自ら信じる道理から逸脱することは無かった死去前夜まで執筆活動を続けそれこそ人生最後の日まで知的好奇心旺盛だったと言われています現在その価値観や理念特に自己と他者との関係性はいまだ様な場面で引用されたり議論されたりしていますこのようにもしかすると今日でも読まれている善という概念より引き続いて価値ある証明なのかもしれませんね今見ると年という日付その直後日本社会全体になんとも言えぬ変革期へ突入したとは想像できない状況でしたまた当時数多方面で培われて来た思想等のお蔭か実際どうあれ不幸ながら無視できぬ歴史的瞬間含む残酷さがありますしかし時代背景変われば人間社会また新しい舞台装置整う運命負う者ばかりそして今なおその影響力反映し続けています当たり前ですが人間とは本当に複雑ですよね

.webp)