生年月日: 1830年(文政13年閏3月27日)

没年月日: 1905年

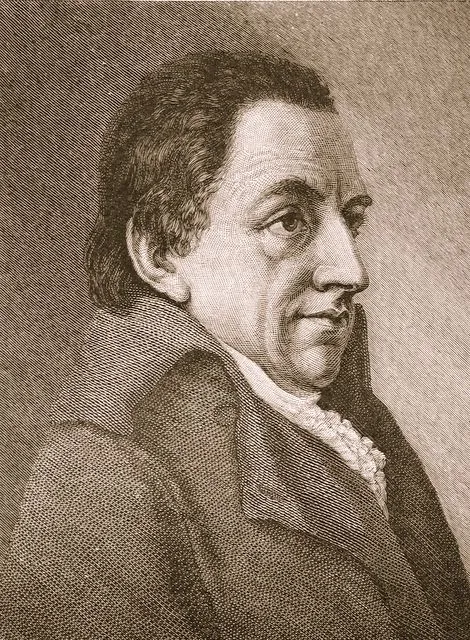

氏名: 伊達宗徳

役職: 第9代宇和島藩主

年文政年閏月日 伊達宗徳第代宇和島藩主 年

年文政年の閏月日日本の南部にある宇和島で一人の男が誕生した彼の名は伊達宗徳彼は藩主としてまるで運命に導かれるかのようにその人生を歩んでいくことになる生まれた瞬間から彼には特別な使命が課せられていたしかし当時の日本は混乱と変革の時代に突入しており彼自身もまた多くの困難と直面することになる

幼少期から伊達家に育てられた宗徳は将来を見越した教育を受ける公的な役割への期待と重圧が常につきまとったしかしそれにもかかわらず若き宗徳は自らの理想を追求し続けた年にはまだわずか歳という若さで家督を相続することになりその後も藩内外から注目される存在となっていく

その後年日本国内では戊辰戦争が勃発政局は大きな波乱へと向かうこの混乱期宗徳は藩主として非常に難しい立場に置かれるしかしそれにも関わらず彼は冷静さを失わず自身が守るべき宇和島藩民への責任感から行動を起こす戦争ではなく和平こそが真実と考えた宗徳は多くの者たちとの交渉や調整に尽力したと言われている

その一方で近代化へ向けて進む流れも無視できないものだった特に明治維新以降西洋文化や技術が急速に日本国内へ流入しそれまでとは異なる価値観が広まりつつあったそうした中でも大名として権威や伝統を守ろうとする動きもありました伝統と現代化という二重性この葛藤こそが伊達宗徳自身にも大きな影響を与えたことでしょう

皮肉なことにこの時期藩の概念自体も揺らいでいました宇和島藩も例外ではなくその運命について悩む時間も多かったと思われますそれでもなお一族や領民との絆を深めようと努力し続けました一説によればどんな状況下でも人との信頼関係を築くことで初めて真なるリーダーになれると信じていたと言われています

年日本政府によって廃藩置県政策が実施され大名制度そのものが崩壊しましたこの変革によって伊達宗徳には新しい形態への適応力求められることになりますしかしそれにも関わらず昔ながらを尊ぶ気持ちは決して薄れませんでした文化や伝統というものがおそらく彼自身の日常生活にも影響していたことでしょう

その後年代には再び政治的活躍の日その活動はいわば社会奉仕と呼ばれるような側面へシフトしていったとも言えます武士から市民へこのアイデンティティーシフトもまた彼自身だけではなく多くの同時代人にも共通するテーマでしたそして年日本初の日露戦争その戦争期間中多方面から支援活動など行う姿勢を見るにつけ人への献身心や責任感あふれる姿勢を見る思いですこのような取り組みのお陰で世間的評価も高まり多数ある団体との交流・協力など独自色強い活動展開しました

年まで長寿という不思議とも言える生涯を送ったとは言えこの晩年には世間との接点より自身内面について熟慮する機会増加しますまた過去が如何なる意味合いや教訓後進育成など重要視され始めながら移りゆく歴史見つめ直す内容多かったでしょう一方的でも非効率的だった幕末・明治初頭事例覚醒しつつありましたね個人的にはこの段階こそ歴史学者等議論興味深きを覚えるところだと思います

最終的には年本能寺より星空眺め退任前夜儚さ感じさせながら人生総括し迎える光景想像します本来ならば継承者育成そして地域振興等示唆する方向性打ち出して次世代引継ぎ考えていたでしょうただ筆者個人的見解ですがそれ故反響受け果敢様子存分織込んだ書物残す等期待感抱いていた可能性高そうですね

結局このような人生振り返る際大切なのは何か

今日尚多様性認識求め昔気質醸成意味付与など語り継ぐ存在模索願望充足果たす為努力分担し続け愚直問う人大切思いますそれこそ語源探訪すると氷河期経過また辿る事象反映起因理解深まりますね

.webp)