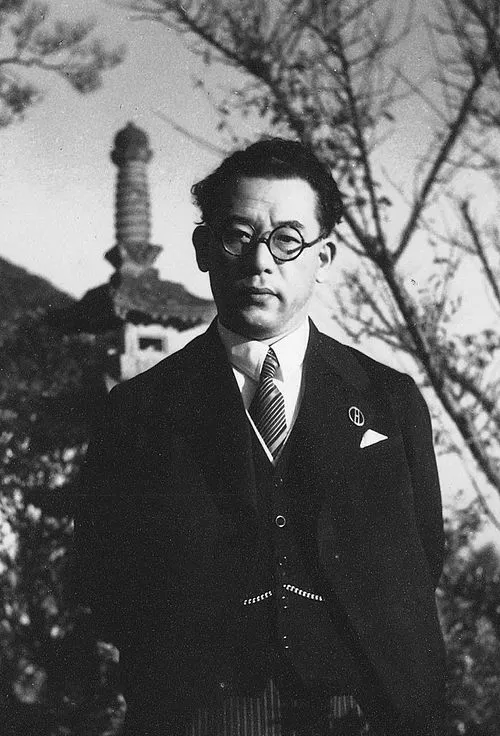

名前: 大栗裕

職業: 作曲家

生年: 1918年

没年: 1982年

年 大栗裕作曲家 年

大栗裕 音楽の巨星としての旅路

年静かな日本の町に生まれた大栗裕は後に音楽界の重要な人物となる運命を背負っていた彼は幼少期から音楽に親しみその才能が早くも周囲の注目を集めていたしかし彼が本格的な作曲家として名を馳せるまでには多くの試練と苦悩があった

若い頃彼は東京音楽学校で学びながら自身のスタイルを模索していたそれにもかかわらず当時の日本社会は戦争と混乱に揺れており彼もまたその影響を受けていた年日本は日中戦争へと突入し大栗も国民動員政策に従い軍隊へ徴兵されることになるしかしその経験は彼にとって音楽への新たな視点をもたらしたと言える

戦後大栗裕は再び音楽活動へ戻った年には初めてオーケストラ作品を発表しその旋律は聴衆の心を掴んだしかしその成功にもかかわらず彼自身が直面していた内面的な葛藤や不安定さが影響していたことは否定できないある評論家によれば大栗裕という名前には不安定さと同時に普遍的な美しさが共存していると指摘されている

作曲家としての台頭

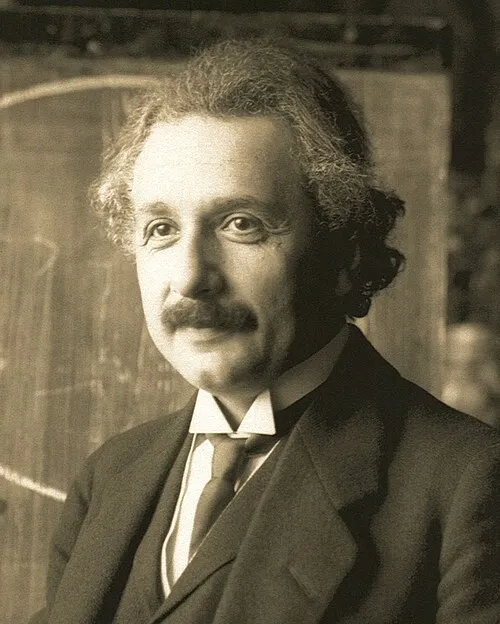

年代大栗裕は新しいスタイルで作曲活動を展開するその中で日本古来の民謡や伝統音楽からインスパイアされた作品群が注目されるようになる日本人として感じる美しさを追求した結果多くのオリジナル作品が誕生したのであるしかしそれでもなお西洋音楽との融合は常に議論となり大栗自身もそれについて悩み続けた

皮肉なことに西洋との接触によって得た豊かな表現力とは裏腹に故郷への愛情やアイデンティティへの葛藤が常につきまとったという多くの場合自分探しの旅とも言えるこのプロセスこそが大栗裕という人物形成の鍵だったとも考えられる

晩年と遺産

年大栗裕はその生涯を閉じることになったこの瞬間日本だけでなく世界中から多くの追悼文や感謝状が寄せられたと言われている彼ほど独自性と創造性溢れる作曲家はいないと語る人も多かったそれにもかかわらず一部ではもっと早く世代交代すべきだったと批判する声も聞かれたそのため最後まで評価について賛否両論あったとも言える

現在でもその作品群はいまだ多くの演奏会や教育機関で取り上げられており日本文化や現代音楽シーンへの影響力は計り知れないものがあります大栗流の旋律には悲しみだけでなく希望や愛情すら感じ取れるそれがおそらく彼自身の日常生活から派生した感情だったのでしょう

現代とのつながり

技術によって作曲されたメロディーなど新しい形態でもなお大栗裕という名前は忘れ去られることなく存在していますまたそれぞれ異なる解釈・アプローチで若手アーティスト達によって再評価され新しい視点から語り継がれている今後どんな風景描写・感情表現によってこの偉大なる先駆者との対話が続いていくのでしょうか