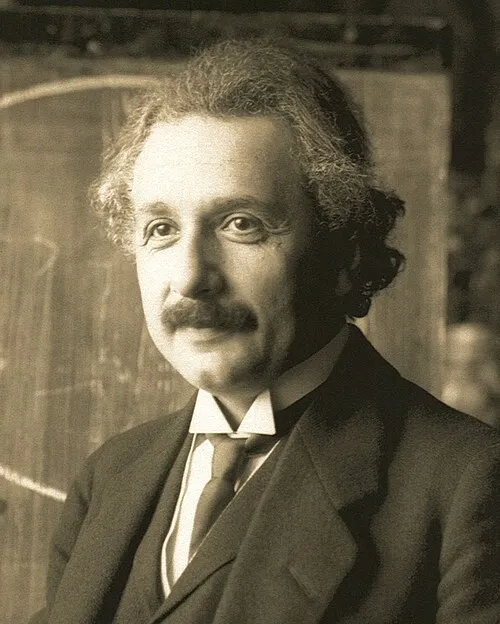

名前: ミハウ・カレツキ

生年月日: 1899年

死亡年: 1970年

職業: 経済学者

年 ミハウ・カレツキ経済学者 年

年その日経済学界は一つの偉大な精神を失ったミハウ・カレツキ彼の名前は経済理論に革命をもたらした人物として永遠に記憶されるだろうしかし彼の人生は単なる学問の軌跡ではなく多くの困難と挑戦が交錯した物語であった

年にポーランドで生まれたカレツキ幼少期からその才覚は周囲に認められていたが彼が成長するにつれて世界は第一次世界大戦という混沌とした時代に突入していくしかしそれにもかかわらず彼は大学で経済学を学びその後さらに多くの知識を追求することになる

それから数十年後彼は年代に自らの理論有効需要理論を発表するこの新しいアプローチはケインズ主義とは異なり供給側ではなく需要側から経済現象を解釈するものであった皮肉なことにこの理論が注目されるようになる一方で多くの人が彼を理解しようとせず一時的には孤立無援となることもあった

おそらく彼の最大の挑戦は大戦後すぐに訪れた経済危機だったかもしれないその厳しい状況下でもカレツキは冷静さを保ち続け自身の理論を実証するため研究を続けたそして年代にはその名声が広まり始め多くの国際的な会議やセミナーで講演する機会も増えていった

しかしそれにもかかわらずカレツキ自身が直面していた問題政治的迫害や国家間緊張は決して小さなものではなかった冷戦構造下では自身の思想への反発も強まり共産主義者と見做されることもしばしばだったしかしその逆境すら利用し新興国へのアドバイザーとして活躍したことで新たな視点と影響力を持つ存在となっていった

年代には徐に国際的権威として認められるようになり多くの日常問題への解決策としてカレツキ理論が取り上げられるようになっていったこの頃人がお金だけでなく社会全体について考えるきっかけとなる出来事が多かったため公共財や非市場活動に関心が高まっていたそれゆえおそらくこのタイミングこそがカレツキ理論によって人の日常生活へ影響を与える契機でもあっただろう

しかし時代とは残酷だ年月日カレツキという名声ある学者は他界したその瞬間多くの支持者や信奉者たちは深い喪失感とともにその業績について語り継ぐ決意を固めていた記者会見で遺族や学生たちによる追悼式典では我が直面している不平等や貧困問題への洞察は今日でも色褪せないと熱弁されたという

今なお世界中で行われている経済学講義では必ずと言っていいほどその名前を見る大学教授達から社会変革の重要性について語り継ぐ中本来ならば軽視されてしまうべきテーマについて議論し続けている皮肉なことにそんな中でも未だ根強い支持層から熱心なファンもいるただただ知識欲旺盛だった若き日の学生達へ向けて

今日まで長き年月が流れ去りその死から年以上も経過した現在でも労働資本市場など様な領域で触発された数多くの記事や書籍がありますそれぞれ異なる視点から分析されながら日本国内外問わず影響力ある存在として評価されていますその影響力はいまだ衰えるどころかますます増す一方

最後になぜこんな話を書いているかと言えば生涯通じて多様性ある考え方それこそ技術革新との共鳴によって更なる進化これこそ私達現代人にも必要だからです議論の余地はまだあるものですし未来に向けても希望溢れる道筋となれば素晴しいでしょうね