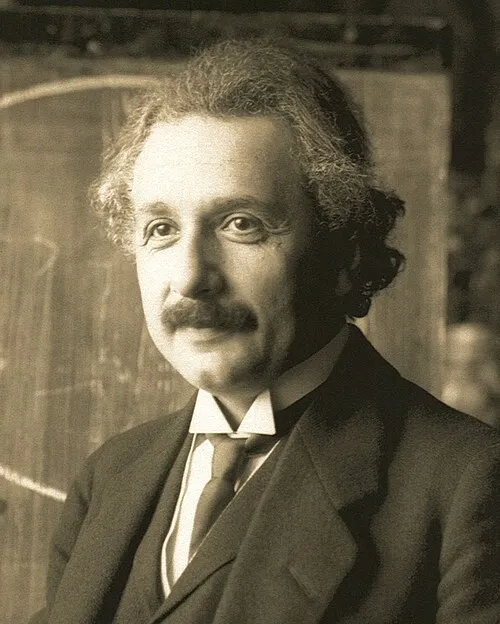

名前: オイゲン・ヘリゲル

生年月日: 1884年

死亡年: 1955年

職業: 哲学者

国籍: ドイツ

主な業績: 武道と哲学の関係に関する著書

年 オイゲン・ヘリゲル哲学者 年

オイゲン・ヘリゲルは年にドイツのバイエルン地方で生まれたこの地は美しい自然と古い文化が共存する地域であり彼の思考に深く影響を与えた子供時代から哲学や芸術への興味が芽生え彼は常に深い洞察を求めていたしかし若かりし頃の彼には困難も多かった家族の経済的状況が厳しかったため高等教育を受ける機会が限られていたそれにもかかわらず彼は自ら勉強し続け多くの本を読み漁った

大学進学後ヘリゲルは哲学と美術史を学び始めたしかしこの道も簡単ではなかった大学生活中に抱える内面的な葛藤や社会との不調和感が彼を苦しめたそれでもなお彼は知識を深めることを諦めず独自の視点で物事を見る力を養っていったそして年代には日本文化への関心が芽生えその魅力に引き込まれていくことになる

年ヘリゲルは日本へ渡りその地で剣道という武道と出会う日本人との交流や剣道の修行によって得た経験は彼の人生観や思想形成に大きな影響を与えたしかし日本語が話せない状態で始まった修行の日は決して容易ではなく多くの試練や誤解も伴ったそれにもかかわらずこの異国で得た知恵と経験こそが後に禅と武道の哲学的な結びつきを考察する基盤となる

年生涯最初で最後となる剣道についての著作禅と日本文化を発表したこの作品によってヘリゲルは西洋人として初めて日本文化への理解を深く掘り下げその特有性について論じることになったこの著作では武道だけでなく禅思想とも結びつけながら西洋とは異なる時間観念や身体性についても言及しているその独自性から多くの読者に受け入れられ一躍名声を博すこととなった

しかしそれでもなおこのような成功にも陰りがあった数の賛美や称賛にもかかわらず西洋社会との対話には限界がありおそらくそれこそが彼自身に苦悩と思索の日を呼んだ理由なのかもしれないまたこの作品によって一部から批判も受け西洋化された禅と捉える向きもあったそれにもかかわらず自身のおいて新しい視点から東西対話への架け橋となる役割には誇りすべき部分でもある

晩年まで精力的に執筆活動や講演活動など行い続けたオイゲン・ヘリゲルだが不運にも年その旅路はいよいよ幕を閉じる死去した時期にはすでに国際的な評価も確立されており多大なる影響力を持つ存在として知られていたその死後も禅と日本文化など幾つもの作品によって語り継がれることになる皮肉なことだが自身の書籍から示されるように無我の境地とは裏腹に多忙だった彼の日常生活とは対照的だった

現代でもその思想は色褪せておらず多様化する価値観へ向けて問い直され続けている例えば自己を見失いやすい現代社会だからこそ人間存在そのものについて考察する必要性について指摘されてもいるこのような視点こそがおそらくオイゲン・ヘリゲル自身も求めていたものなのだろう人間という究極的テーマへの探求心それこそ 年以降今日まで私たちへ残された最重要課題なのである