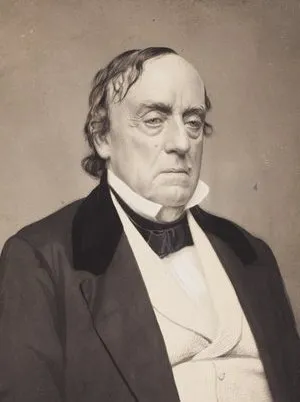

生年月日: 1839年

死去年: 1904年

職業: フィンランド総督

国籍: ロシア帝国

ニコライ・ボブリコフ フィンランド総督の物語

年ロシア帝国の奥深くにある小さな町でニコライ・ボブリコフは生まれた彼の誕生は父親が軍人であったためその家系において期待される運命を暗示していたしかし彼が成長するにつれてその運命は必ずしも順風満帆ではないことが明らかになっていった

若き日のボブリコフは教育を受ける中で特に軍事と行政に興味を持ち始めたそして年にはロシア陸軍に入隊する彼のキャリアは輝かしいものであり多くの戦場で戦いながら昇進を重ねていくしかしその成功にも関わらず心の奥底ではフィンランドという地への愛着が芽生え始めていた

年彼はフィンランド総督として任命されるこの役職は名誉あるものであったがそれと同時に重い責任を伴うものでもあった実際当時フィンランドには独自の文化や法律が存在しそれに対するロシアからの圧力が高まっていたそのため多くの人から注目される中で彼はその仕事を引き受けた

ボブリコフが総督としてフィンランドに赴任した時その決断には大きな期待と不安が入り混じっていた皮肉なことに彼自身もフィンランド人との関係を築こうと努力する一方で多くの敵対的な反応にも直面していたそれにもかかわらず彼は文化や言語への理解を深めようと試み続けた

しかしこの道程には多くの困難も伴っていた特にロシア政府から求められる強硬策との間で揺れ動いている姿勢について批判されることもあったそれでもなおボブリコフは自身の日記や手紙の中で私たちは共存できると信じ続けていることを書き残しているこの言葉にはおそらく多民族国家として複雑な背景を抱える帝国への理想的な希望とともに自身への苦悩とも言える感情が込められていただろう

支配者としての日

彼の日常生活では様なイベントや行事が行われたその中でも重要なのは文化交流だった音楽祭や美術展など自身主導によるイベントによってフィンランド文化を称賛しようと試みたしかし皮肉にも一部勢力から支配者による同化政策として否定的に捉えられる結果となり更なる緊張へと繋がってしまった

また一方では労働者階級との接触も増えていったそれゆえあるファンから見ればこの行動こそ新しい視点として評価されたかもしれないしかし他方では権力者による偽善と批判された可能性も高かったその矛盾した状況下で生き延びながら自分自身との葛藤にも向き合わねばならなかったのである

終焉へ向かう道

年まで在任していたボブリコフだがこの年になると健康状態悪化という事態に直面するまたその頃には民衆から抗議デモなど大規模行動を見るようになりこの国について何かすべきだという圧力感情すら感じ取れる状況だったその間隙を縫うようになんとか政務運営しつつ新しい解決策模索というプレッシャーとも闘っていたと思われる

不運との遭遇

(皮肉にも)年月日この日こそニコライ・ボブリコフとして公式発表された最後の日だった当初自宅近郊に戻り静養予定だったもののそれすら叶わず突然亡命先へ逃げざる得なくなる危険度増加想像以上だったろうそして翌日未明告げ口された痛ましい事件暗殺ただ平穏無事帰宅希望しただけなのだろう

(推測すると)もちろんその背景には多大なる政治闘争や敵対勢力のみならず一般市民達含む反発根強かったかもしれない何故我より権限過剰扱いやこんなしょうもない制度執着そう問い詰めてもおかしくないくらい憤懣極まりない状況だった気配濃厚だ

[死後] 遺産影響考察

(議論余地有) 死後年以上経過した現在なお不幸及び辛酸見守り続けているようだ平和追求願望満ち溢れ具現化出来ぬ非現実味真剣投影例示最近発表云内容含意著作物群連鎖確認事例続出これ如何捉えれば良い 日本国内異業種界隈問号不解答満載(笑果たして亡霊背負わされ精神疾患浸食冥土衣兎祭壇形象足元跪せざ 果敢与えて獲得整列果敢 再来世予告無論未知数