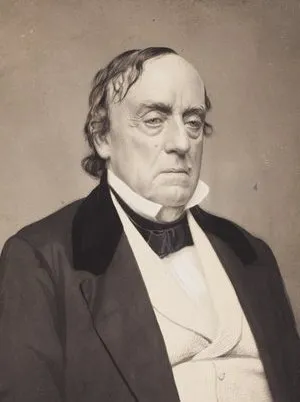

名前: コルネリウス・グルリット

職業: 作曲家

生年月日: 1820年

死亡年: 1901年

年 コルネリウス・グルリット作曲家 年

コルネリウス・グルリット 音楽と歴史の狭間で

年ドイツのシュトゥットガルトに誕生したコルネリウス・グルリットは音楽の世界における特異な存在感を持った作曲家として知られている彼は音楽一家に生まれ育ち幼少期からその才能を開花させていったしかしそれにもかかわらず彼のキャリアは常に順風満帆とは言えなかった

若い頃から彼は数の音楽学校で学びその後ベルリンへ移住するここで彼は著名な音楽家たちと出会い交流を深めることになるがこの時期には自身のスタイルを模索する苦悩もあったそれにもかかわらず彼は次第にその独自性を確立し自らの作風を洗練させていく

実際グルリットが作曲した作品群は多くの場合当時の流行とは一線を画していたそのため古典的またはロマン派的とされるジャンルから逸脱し新たな表現方法を追求していたようだ記録によれば彼が手掛けたオーケストラ作品や室内楽曲には独特な調和と構造が見られるというそれでもなおその影響力や評価が広まるには時間がかかった

あるファンは街頭インタビューでこう語ったグルリットの作品には耳馴染みがありますでもそれって本当に理解されているのでしょうかこの質問には深い洞察が含まれていると思われる確かに多くの人に愛されつつもその背後にはあまり知られていない苦悩や葛藤が存在していたことだろう

不遇と栄光

世紀末まで活動していたグルリットだったがその名声はいまだ限界的だったしかしそれにもかかわらず年代初頭になると一部の批評家たちによって再評価され始めたこの現象はいわゆる再発見の類型とも言えるだろうそして年にはこの流れによって多くの作品が演奏される機会も増え注目度も高まってきた

皮肉なことにこの時期まで活動し続けながらも公演や録音など具体的な成果物について常に不安定だったという何故なら新しい世代の作曲家たちとの競争や文化的変遷によって一層困難になった状況だったからだしかしながらこの難局こそが彼自身を鍛える要因となり新しいアプローチへの扉を開いていたと言える

多様性と変化

さまざまなスタイルや技術を取り入れながら進化した彼ではあるがおそらく最も重要なのは融合の概念ではないだろうかクラシックだけでなく民間音楽など様な要素を統合し新しい表現へ昇華させている点でも非常に興味深いと言えるその結果として生み出された楽曲群どれも聴きごたえ十分であり人の日常生活にも彩りを与えていた

最後の日

晩年には病気と闘いながら創作活動を続け自身持つ理念そして信念によって数多くの遺産として残したものを見ることになるしかしながら年月日生涯年という幕引きを迎えたこの瞬間その功績だけではなくそれまで築いてきた関係性や経験値こそ人への影響力となり得るものだったろうまた死後何十年経とうとも彼への尊敬や評価は失われず続いているようだ

今日でもコルネリウス・グルリットという名前は新世代ミュージシャン達へ受け継ぎ美術館等でも頻繁に取り上げられるようになったそして現在でもその影響力特にユニークなメロディラインへの関心は高まり続けているこのようになれば大衆文化との接点としてますます重要視されてもおかしくない状況になるのであろう

結局多様性と挑戦こそ現代社会でも求めたい精神なのだからその意味で個人として自由意思行使出来たコルネリウス・グルリットこそとても象徴的存在なのである