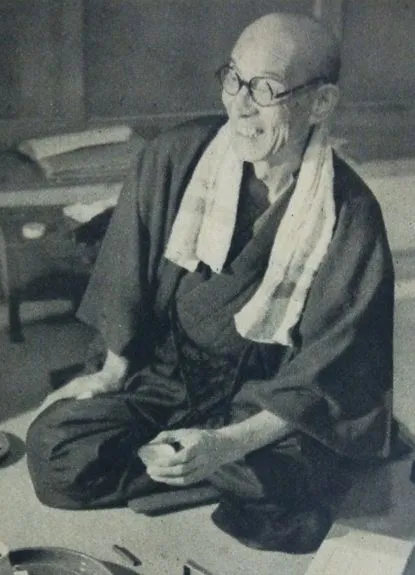

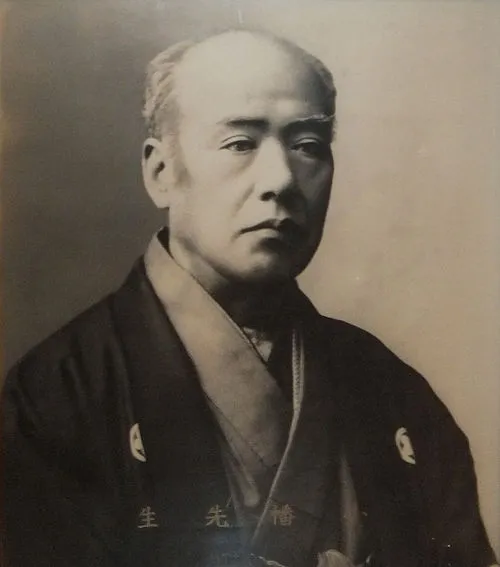

中島清次郎

国籍: 日本

死亡日: 1972年4月16日

年 中島清次郎寿司職人年

年日本の食文化において特別な意味を持つ人物がこの世を去った彼の名前は中島清次郎彼は単なる寿司職人ではなく寿司という芸術を育み発展させた先駆者であった

年中島は東京の下町で生まれたしかしその誕生はただの家族の喜びではなく日本料理界への道しるべとなる運命的な瞬間でもあった幼少期から魚に囲まれた環境で育ちその新鮮さや美しさに心惹かれていく様子が窺えるもしかするとこの頃から彼の内なる職人魂が芽生えていたのかもしれない

若い頃中島は兄弟と共に魚屋を手伝う日を送っていたその仕事を通じて魚介類への理解が深まり鮮度や味わいだけでなくその調理法にも興味を持ち始めるしかし彼が本格的に寿司職人として名乗り出るまでには多くの試練と冒険が待っていた

一方戦後日本では飲食業界が再構築され新しい価値観とともに料理文化も進化していた中島もまたこの時代背景に影響されながら修行の日へと身を投じていくしかしそれにもかかわらず伝統的な技術やスタイルへのこだわりを失うことはなかったそれどころか自ら学び取った技術に新しい解釈を加え一つ一つの寿司へ情熱と誇りを込めていた

年戦後日本復興期には高級寿司店として名高い店で修行する機会が訪れるその経験から学んだことは多岐に渡り中でも素材こそが全てという信念だったと言われているそして中島清次郎という名前が徐に広まってきた

年代には自身の店舗清次郎を開店したここでは新鮮な魚介類だけでなくお客とのコミュニケーションも重視された皮肉なことに当初は苦労したもののその独自性あるスタイルによって徐に固定客も増え有名シェフたちからも一目置かれる存在になっていくこのような流れは日本国内だけでなく国外にも波及し始め多国籍なお客様も訪れるようになった

しかし中島自身にはさらなる挑戦欲求が秘められていたそれにもかかわらず自分自身や技術への過信とは無縁だった実際完成と言える瞬間など存在しないそれこそ彼自身の日常だったこの意識こそ多くのお客様から愛され続ける理由だったと言えるだろう

年代になると新しい世代の職人たちとの交流も始まり中島自ら若手育成にも力を入れるようになる教え子たちは皆彼から受け継いだ精神性食材への感謝とお客様との絆の大切さこれによってさらに洗練された料理人となっていったしかし同時にそれぞれ異なる道へ進む姿を見ることには複雑な思いもあったことでしょう

年中島清次郎さんはいよいよその生涯幕引きの日を迎えた人生とは旅だと語ったと言われる彼それでも尚多くのお客様や弟子たちとの交流によって確かな足跡を残して逝去したこの日人はただ悲しみに暮れるだけではなく私達にはまだ何かできることがあると感じ取ったのである

そして今日

(中略)

(現代)

- 中島清次郎さん亡き後年以上経過した今でも清次郎の看板背負う若き職人達その志とは 先輩方から受け継ぐべき精神性とは おそらく今風味豊かなネタや斬新なプレゼンテーションだけでは真似できない物語があります

- など時代になればこそ更なる広まりあり

- 世代同士連携して新しい形態・楽しみ方提案する姿勢それこそ中島さんがお持ちだった精神性そのものなのです

- (追記) 日本国内外問わずバラエティー豊かな食文化拡充等ありましたけど結局最後残る本物求め続けたいファン心これは永遠でしょう