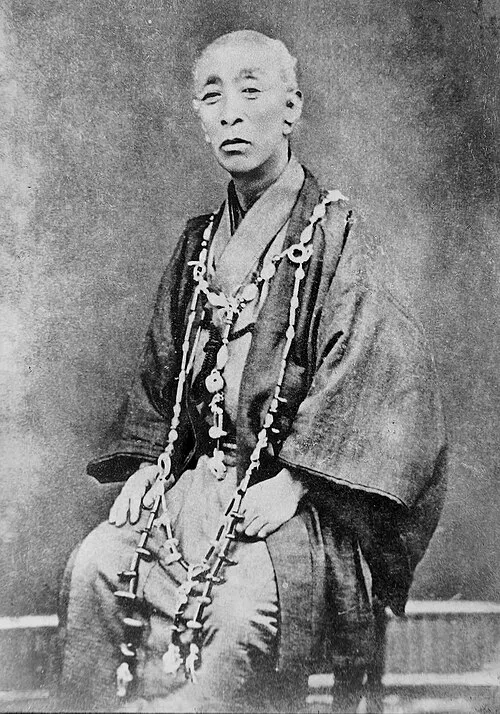

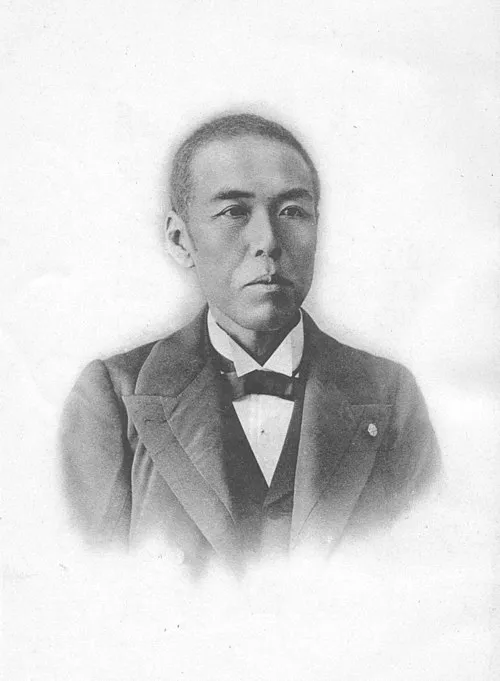

生年月日: 1851年(嘉永4年1月6日)

名前: 那珂通世

職業: 歴史学者

死亡年: 1908年

那珂通世歴史学者の歩みと遺産

年の冬寒風が吹き荒れる中福島県の小さな村で一人の男の子が誕生した彼の名は那珂通世彼は後に日本の歴史学界に大きな影響を与える人物となる運命を背負っていたしかし彼がこの道を歩むまでには数の試練と挑戦が待ち受けていた

幼少期から文献や古典に強い関心を持った通世は地元の寺子屋で基礎的な教育を受けたそれにもかかわらず彼は常に新しい知識への渇望を持ち続けたおそらくそれは当時日本が西洋化し始めていた時代背景も影響していたかもしれない歳になる頃には自身で独学しながら古典文学や歴史書に手を伸ばしていった

年日本は明治維新という大きな変革期を迎えるこの時期多くの若者たちが新しい価値観や思想に目覚め自らも何かしら貢献したいという気持ちに駆られていたその中でも通世は特異だった彼はただ単に西洋思想や技術だけではなく日本独自の文化や歴史も重視しその調和こそが未来への鍵だと信じていたしかしその思考過程には葛藤もあった

年日本初となる公立学校制度が整えられ通世もその恩恵を受けながら学び続けたその後東京大学へ進学し本格的な歴史研究への道へ足を踏み入れるしかしこの選択肢にも皮肉な側面があった当時多くの学生たちは西洋史ばかり追求する傾向にあり日本固有の文化について疎外されることもしばしばだったそれでも通世は日本独自の視点からアプローチすることこそ重要だと確信していた

年にはついに自身初となる著書日本古代文明論を発表この本では古代日本について独自の視点から分析され多くの日和見主義者達から批判されたしかしそれにもかかわらず多くの支持者も得てしまうそしてこれによって彼自身が求めていた真実を追求する姿勢はさらに強まっていった

転機社会との対話

年代初頭日本社会では急速な近代化が進んでおりその中で伝統的な価値観との対立も顕在化していたこの変革期こそ通世にはさらなる試練となったしかしそれにも関わらず歴史とは過去から現在への橋渡しであるという信念によって新たな研究方法論へシフトすることになる

年代半ばには国民教養論と題した講演シリーズで名声を博すその講演では現代人として失われつつある自己認識について語り人へ問いかけた私たちは誰なのか どこから来てどこへ向かうべきなのかこれによって多くの聴衆が考えさせられただろうそしてその影響力はいまだ計り知れないものとなっていると思われる

晩年遺産と評価

年月日その長い旅路は幕を閉じようとしていた那珂通世歳この日の朝大勢の日報道陣や学生達友人達から見守られる中静かな最期だったと言われていますその死後も彼の記事や講演録など多く残され人によって読み継がれているそして何よりも重要なのは彼自身のおそらく最大とも言える功績それは国民意識形成への貢献と言えるだろう

現代との繋がり

今日でも那珂通世ゆかりの記事や著作物を見る度多様性・包摂性・真実性など現代社会でも必要不可欠だと感じざる得ないそれにも関わらず一部では依然として過去は否定され現実のみ重視されているようにも思える一方でネット上では無数の記事やコメントリツイートなど飛び交う情報文化この状況下でもなお忘れてはいけないことそれぞれ個人として形成されたアイデンティティーですこの点について感謝せねばならない心底