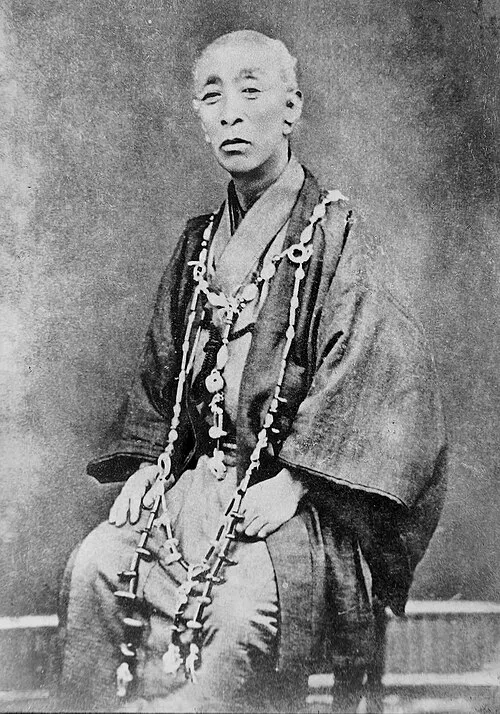

生年: 1844年(天保14年12月18日)

死年: 1895年

職業: 文部大臣、内閣法制局長官

年天保年月日 井上毅文部大臣内閣法制局長官 年

井上毅その名は明治時代の日本において教育と法制の礎を築いた偉大な人物として歴史に刻まれています年の冬彼は長州藩で生まれました父は藩士でありその影響を受けて育った彼は早くから知識への渇望を抱いていましたしかし若き日の井上は学問だけでなく自らの運命にも目を向ける必要があったのです彼が成人する頃日本は幕末という な時代に突入していました改革派と保守派が激しく対立する中で井上もまた新しい時代の到来を信じて疑いませんでしたそれにもかかわらず彼自身も多くの困難と葛藤に直面しました特に年には日米修好通商条約が結ばれ西洋列強との関係が深まる一方で日本国内では不安定な状況が続いていたためです年大政奉還と明治維新によって新しい政府が樹立されますこの動乱期多くの若者たちが国家の未来を担うべく奮闘していた中で井上毅もまたその一人となりました彼は教育制度や法体系など新たな国造りに貢献しようと決意したことでしょうしかしそれまで経験したことない環境下では多くの試練が待ち受けていました年には文部大臣として初めてその職務につきますその後も内閣法制局長官として活躍し日本初となる近代的法律体系を整えることになりますしかしその過程には相当な苦労も伴いました教育と法は表裏一体とも言えますそのためそれぞれの分野で成功させることは容易ではありませんでしたそれでも皮肉なことに彼自身も日本社会との摩擦や葛藤から逃れることはできませんでしたおそらく井上毅氏最大の功績とは新しい国造りへの貢献だけではなく自身や同時代人たちとの対話によって生み出されたものだったでしょう例えば新しい法律を制定する際には多様な意見や価値観と向き合わざるを得ない瞬間も多かったと言われていますそしてこの過程こそが日本社会全体へ新風を吹き込む原動力となったのでしょう晩年になるにつれて政治的立場や視点には変化があったとも言われています議論の余地がありますがおそらく彼自身この変化に苦悩しつつ自ら選択していったのでしょうそして年不運にもこの世を去りますこの死によって日本近代史から一つの光輝ある存在が消えてしまいますしかし同時にその遺産はいまだ日本社会に根強く残っています実際井上毅という人物から学ぶべき教訓はいくらでもありますその思想や行動力は現在でも重要視されていますそして今日において多様性や包摂性などについて考える際その影響を見る機会すらありますその存在感とは一種現代にも続いているかもしれないそう感じさせてしまう魅力がありますね現在見る限りでも多様性あふれる社会づくりへの道筋として残され続けています多文化共生の概念など今では広まりつつある中個人の役割について再考する必要がありますまた時折目撃されるような学校現場などでもその思想から学び取ろうという動きすら見え隠れしています最後になりましたがそれまで培ってきた信念と理想主義これこそ何かを成し遂げたいと思わせるエネルギー源なのかもしれませんそしてそれこそ現代へと繋ぐ重要なメッセージだと言えるでしょう