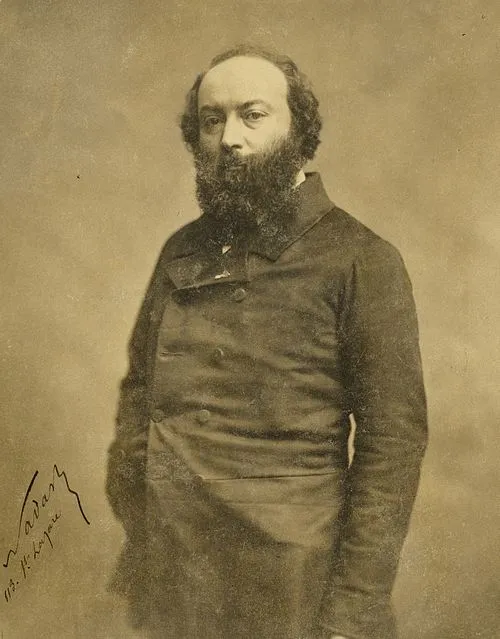

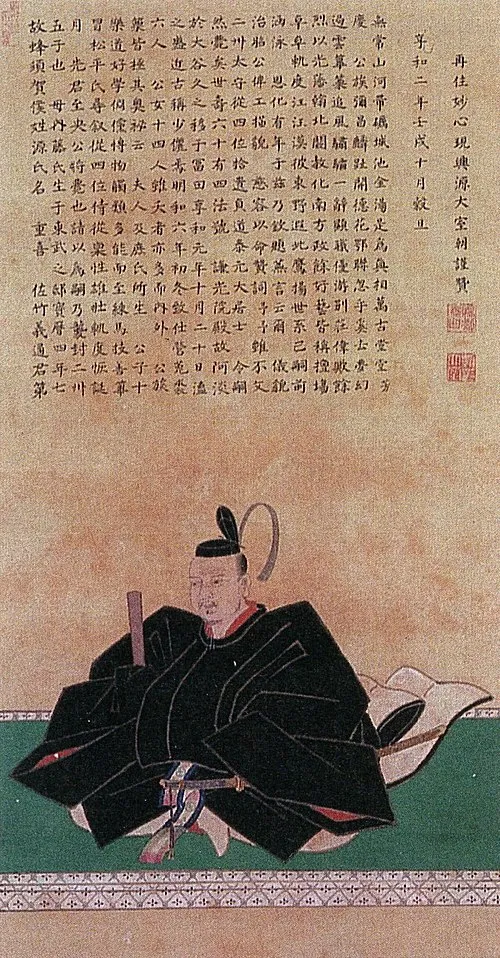

名前: 内藤政義

生年月日: 1820年(文政3年3月3日)

役職: 第7代延岡藩主

没年月日: 1888年

年文政年月日 内藤政義第代延岡藩主 年

年の春内藤政義は九州の延岡藩に生まれた彼が誕生した日町は静まり返っていたがその静寂の裏には新しい命を迎える期待が秘められていた彼は武士の家系に生まれ将来は藩主として数多くの決断を下す運命にあったしかしこの運命には多くの試練が待ち受けていた

青年時代内藤政義は剣術や武道に励みながらもその心の中には政治への興味も芽生えていった特に幕末期という日本史上最も激動の時代を迎える中で彼自身もまた時代の波にもまれることになるそれにもかかわらず彼は若き日の志を貫き自身が藩主となるために学び続けた

そして年皮肉なことに日本国内外で混乱が広がる中で内藤政義は第代延岡藩主として就任することとなった先代から引き継いだ藩政にはさまざまな問題が山積しておりそれらをどう解決していくかが問われたしかし多くの場合その選択肢はいずれも困難であり多くの失望と葛藤を伴うものだった

特に薩摩藩との関係構築には苦心した薩摩藩と延岡藩とは地理的にも近接しており一見友好的な関係性を築けそうだったしかしその裏では権力争いや経済的利益によってしばしば対立する場面も見受けられたそのような状況下でも内藤政義は冷静さを保ちつつ慎重に外交交渉を進めたと言われている

また公務だけではなく文化活動にも力を入れたことでも知られている内藤政義は学問や芸術への理解者でもあり多くの文化人との交流や支援を行っていたようだその結果延岡市は当時から文化的な中心地として発展し始めるおそらく彼自身もその影響力によって次第に自信とともにリーダーシップスキルを磨いていったと言われている

しかしながら不運な出来事も待ち受けていた年日本全土で起こった明治維新という大改革その嵐は地方領主たちにも容赦なく襲いかかったそれにもかかわらず内藤政義は自身と延岡藩の存続について真剣な思索へと駆り立てられるこの変革期人への不安感と混乱から自分自身だけではなく他者との連携・協調する重要性について痛感したことであろう

この歴史的転換期では多くの場合伝統と革新の狭間で苦しむ領主たちが存在したしかしながら政治的判断だけではなく周囲との調和や人間関係構築こそ未来へ向けて最善策だと思考した内藤政義だったそしてその一環として民衆から支持されるため努力したようだ

年不運にも長い人生旅路が終わりを告げる瞬間彼自身最後の日まで多忙だったと言われるまたこの時期まで残された記録によれば議論の余地ある成功と失敗両方あったものと思われるしかしながら西洋化・近代化という激流への対応策など様なる実験・試行錯誤こそ真摯な姿勢によって形作ろうとしていた彼自身だったとも言えよう

今や年以上前になんとか息づいている内藤氏その遺産は単なる歴史上人物として消えてはいないそれどころか今日でも日本各地で伝統行事や地域振興活動など様なる形態で脈と受け継がれている皮肉なのだろうしかし何世代先にも語り継ぐべき先人達のおかげとも言えるこの現象その名声どころか精神まで忘れ去られることなく地域住民達へ活気与え続けているのである