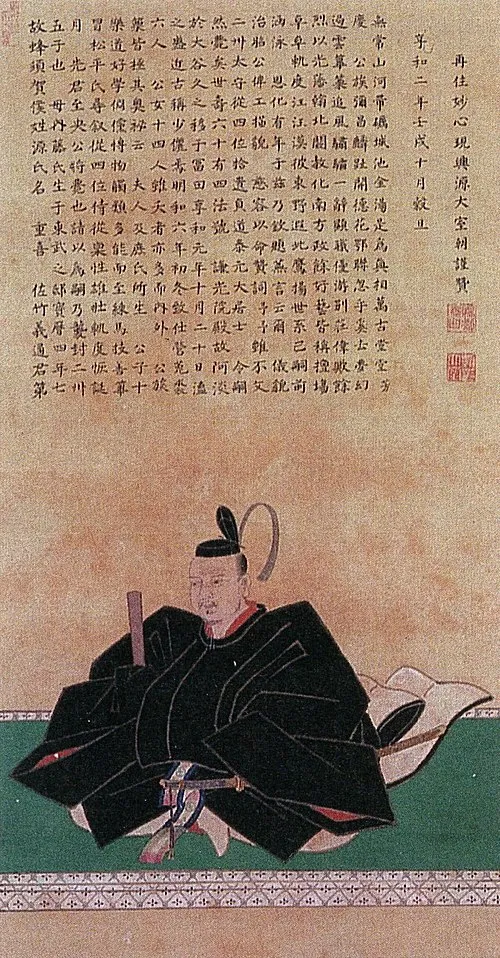

生年月日: 1738年(元文3年2月27日)

死去年: 1801年

氏名: 蜂須賀重喜

役職: 第10代徳島藩主

蜂須賀重喜 徳島藩の運命を背負った第代藩主

年元文年の月日蜂須賀家に生まれた彼は運命的な誕生を迎えた彼がこの世に生を受ける頃日本は幕府の下で安定した時代に突入しつつあったしかしその影には陰謀や権力闘争が渦巻いていた若き重喜はまだ見ぬ未来に向けて無限の可能性を秘めていただがそれは同時に大きな試練をも意味していた

彼が成長するにつれ藩主としての道が開かれていくしかしそれにもかかわらず若干歳で父親である第代藩主・蜂須賀重良の死去によって急遽その座を引き継ぐことになったこの突然の出来事は多くの期待とともに多くの不安も抱え込むこととなった

重喜が歳で正式な藩主となるとそのリーダーシップには否応なく注目が集まった時折見せる柔軟な姿勢や公平な判断力は多くの人から信頼される要因となったそれでもなお彼自身は若さゆえに苦悩する場面も多かったと言われている例えば大名として直面した数の決断それらはいずれも歴史的にも重要な瞬間だったしかしそれと同時に彼自身には非常なる孤独感も伴っていたと考えられる

政治的な駆け引きを通じて彼は次第にその手腕を発揮していくしかし皮肉なことにそれによって周囲との摩擦も生まれた特権階級との対立や農民から上昇する不満これらすべてが一つひとつ積み重ねられていきその後の徳島藩内政へ深刻な影響を与えることになるそれにもかかわらず彼は自身の日への献身や努力によって状況改善への道筋を模索した

徳島藩内政改革

年代初頭蜂須賀重喜はとうとう徳島藩内政改革への具体的取り組みを始めたその動機には経済危機と民衆不満という二つの要素があったと言われているおそらくこれこそが彼自身による最初の本格的挑戦だったとも推測される特に農業政策について注力し小作人との関係強化や税制改革など多岐にわたる施策を展開した

しかしこの改革プロセスでは失敗も少なくなくそれどころか反発すら招いてしまう場面も多かったそして新しい制度への移行期には混乱さえ起こり一部では不満分子による暴動すら発生する始末だったこのような試練にも関わらず議論の余地はあるが長期的視野から見れば彼自身の日奮闘する姿勢こそ評価されるべきだったと思われる

文化・教育振興

またこの頃から文化・教育振興への意欲も高まり始めた当時日本全体では士族階級から一般庶民まで学問へ対する関心が高まりつつあった中皮肉なことにそうした社会情勢とは裏腹になかなか進展しない状態だったためだおそらくこのような状況下でも自分だけではないという思いから啓蒙活動にも着手し多くの場合気づかぬうちにも教育制度へ貢献していたと言えるだろう

晩年と遺産

年一世一代とも言える蜂須賀重喜の日はいよいよ終焉へ近づいていたその死去まで様なが続いていたもののでありながらおそらく何か未練があったことでしょうその後任者として選ばれた息子・蜂須賀重義じゅうぎは更なる困難へ直面せざる得なくなる運命待ち受けている皮肉なのは父親より与えられた責任感ゆえなのだろう

今日でも徳島県では当時建立された教育施設や文化財などその名残を見ることができ多方面で日本史上重要人物として語り継がれているそして不思議なのは死後年以上経過した今でも知恵と精神に根ざす教訓など伝承され続けそれぞれ現代社会とも繋げ合って反響していることである

確実性こそ存在しない世だからこそ自身の日常生活のみならず未来志向型イメージ作りという側面でも改めて振り返ってみてもいいかもしれない

歴史学者達曰くその記憶と影響力ほど重要視され続け人間性への探求心喚起まで促進された人物それこそ江戸幕末期日本全国津浦皆様方より語り継ぐモデル人物である