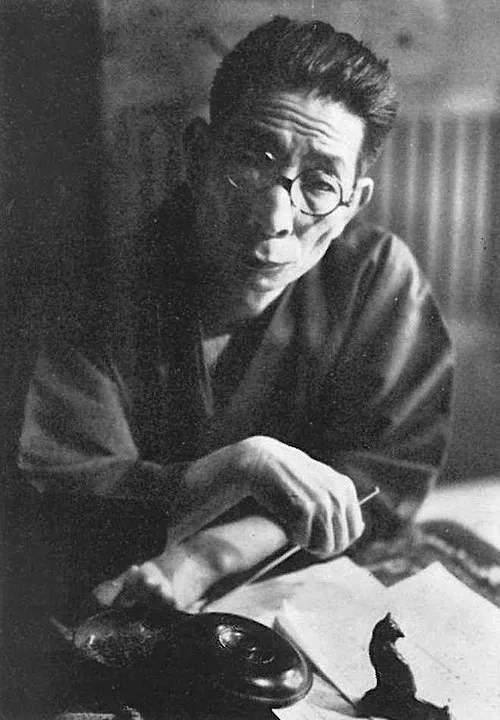

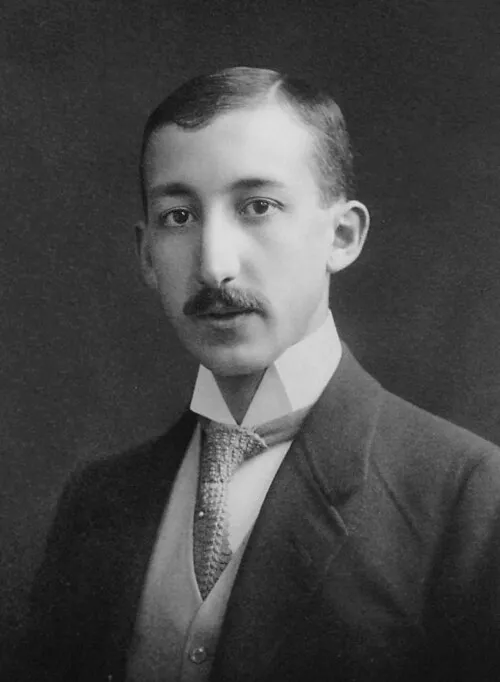

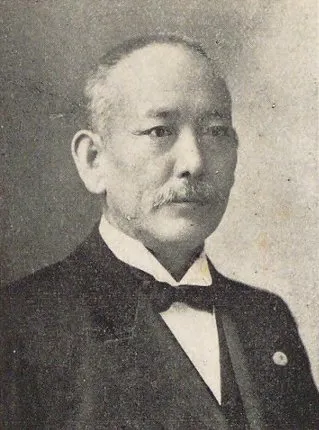

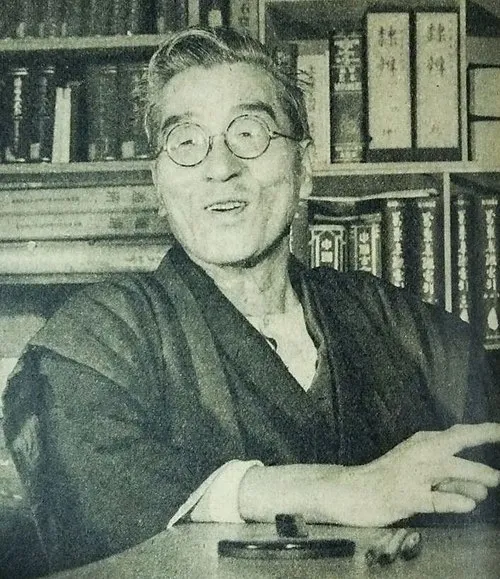

名前: 室生犀星

職業: 詩人

生年: 1889年

死年: 1962年

年 室生犀星詩人 年

室生犀星年彼は日本の詩壇に新しい風を吹き込むことになる運命を背負って生まれたしかし幼少期から詩や文学に触れることができずその環境は彼の感受性を高める一方で孤独な心を育てていった故郷・長野県で過ごす日は自然とともにあったがその美しさとは裏腹に彼の心には常に物足りなさが漂っていたそれにもかかわらず彼は早くから文学への興味を抱き始めた学校での勉強よりも本を読み漁る日当時日本では西洋文学が流入し始めておりそれが若き日の犀星に大きな影響を与えたことは間違いない歳になった彼はついに東京へ上京し多くの作家や詩人と出会うことで新しい世界へ飛び込んだ皮肉なことにこの大都会での日は彼自身のアイデンティティと葛藤する時間でもあった様な文化や思想が交錯する中自分自身を見失うような感覚その中で彼は自らの内なる声と向き合わざるを得なくなるしかしこの苦悩こそが後の名作青少年に繋がっていくのであるおそらく犀星の最大の功績はその作品によって日本語詩壇にもたらした革新性だろう月夜や砂山など一見するとシンプルながら深淵なメッセージ性を持つ作品群これらには自然描写だけではなく人間心理への鋭い洞察も含まれているそしてそれによって多くの読者たちが共感し新たな視点から自己理解へと導かれたさらに年代には彼自身も抗戦的な意識から社会的活動にも関与していたしかしそれにもかかわらずこの行動は周囲との軋轢となり自身の日常生活にも波及してしまうその結果として生涯数回の家族との不和や精神的苦痛こうした経験こそがより深みある作品を書く源泉となったとも言えるだろうそして年生涯年という年月を全うしこの世を去った多くの人がその死に悲しみ不思議と温かさも感じたと言われているそれ以来室生犀星という名前はいまだ多くの人によって語り継がれその業績へのリスペクトはいまだ続いているそして今でも日本各地では室生犀星賞が創設され新進気鋭の詩人達への道筋となるなど多様性ある表現手法として評価され続けている今日でも青少年の一節には現代社会でも通じる普遍的テーマ孤独感や自己探求という要素が色濃く映し出されているこのように時代背景や文化背景とは関係なく人間存在そのものについて問い直す力強さこそ彼自身のみならずその作品群全体への評価につながっているのであろうまた一部ではもし今日生きていたならばと考えざるを得ないファンも多いその想像力豊かな筆致から何を書いたか どんなメッセージで現代社会へ警鐘を鳴らしていただろうこのように考えてみれば室生犀星という名前自体がおそらく永遠になんらかのお手本として残り続けるだろうそしてその作品群を見る限り孤独というテーマだけでも広範囲且つ多面的だ我の日常生活ともリンクする部分も多いためおそらくこれから先も多様性ある解釈や再発見につながって行くだろう

.webp)