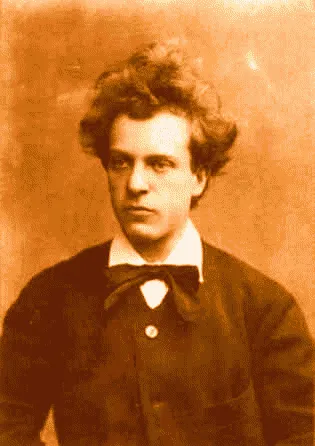

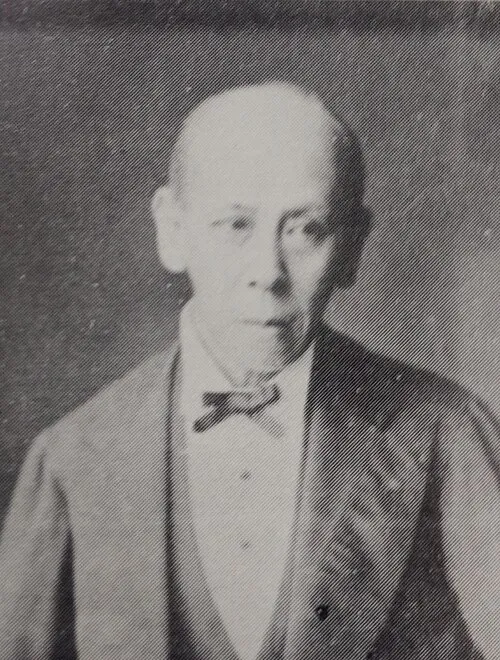

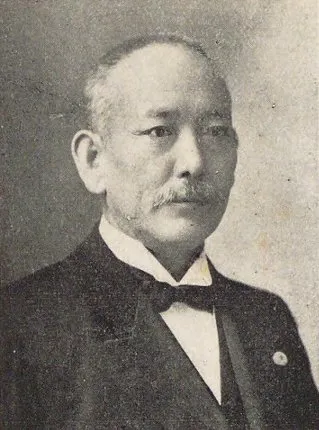

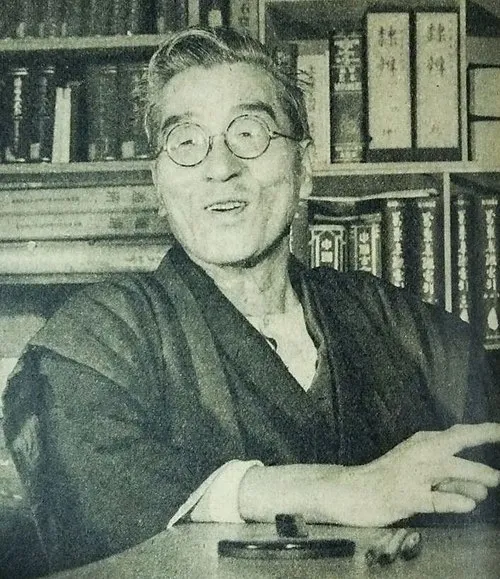

生年月日: 1861年

名前: 奥繁三郎

職業: 政治家

死亡年: 1924年

年 奥繁三郎政治家 年

年ある静かな村で生まれた奥繁三郎はその名が歴史の舞台に登場するまでの数十年間運命に導かれることになる彼は農家の長男として育ち幼い頃から学問への強い関心を抱いていたしかしその道は決して平坦ではなかった家庭の経済状況が厳しく彼は自らの学びを続けるために様な苦労を重ねた中でも彼が目指した政治家としての道は特に困難だった彼が若き日に心に描いた夢は日本をより良い国にすることだったそのためには自らが政界で力を持つ必要があると感じていたそれにもかかわらず周囲からの反対や偏見もあったしかし奥繁三郎はそれら全てを乗り越えていく決意を固めていた思春期にはすでに多くの志士たちと交流しその影響を受けながら成長していった年代初頭日本社会は急激な変化の渦中にあったこの時期多くの若者たちが新しい理念や価値観を求めて立ち上がっていたそしてその中心には奥繁三郎という名も存在していた彼はその独自性と情熱によって多くの人から支持されるようになったそしてついには地方議会選挙で当選し政治家として新たな一歩を踏み出したのであるしかしその成功にもかかわらず多くの試練と向き合うことになった特に年代前半日本国内では政党間で激しい権力争いが繰り広げられており奥繁三郎もその渦中へと引き込まれてしまうそれにもかかわらず彼は冷静さを保ち続け自身の信念と政策遂行への情熱を貫こうとしたこの時期多くの場合孤立感とも戦わねばならずそれでも私は進むと自分自身へ言い聞かせる日だった年その生涯に終止符が打たれようとしていた奥繁三郎は数の業績や功績によって称賛される一方で多くの商品制約や制度改革について対立し続けてきたその結果として名声だけではなく多大なる苦悩も抱えることとなってしまったおそらくこの苦悩こそ私自身のお礼なのだろうと自身の日記には書き残されていると言われているこの言葉には皮肉とも取れる自己評価が込められているようだ彼が亡くなる日まで人とのコミュニケーションや人間関係への情熱はいささかも衰えないものだったそれどころか私たちは今後どう進むべきなのかという問いについて常に考えておりそれこそ後世への教訓となる要素だったそしてこの姿勢こそ多大なる影響力となり得るものだった今日振り返れば奥繁三郎という人物から多くを学ぶことができる人とのつながり信念未来への希望これら全ては現代社会にも通じる普遍的なテーマだと言えるだろうその死後近百年経とうともなお人の日常生活や社会問題について考える材料となっているのであるそして皮肉なことだが歴史というもの自体このような人物によって築かれているという事実も忘れてはいけないまた同様の記事を書くライターとしてこの姿勢こそ忘れず継承すべき教訓ではないだろうか

.webp)