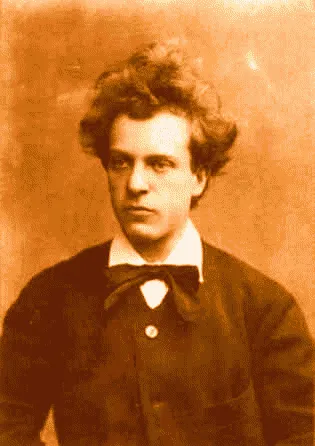

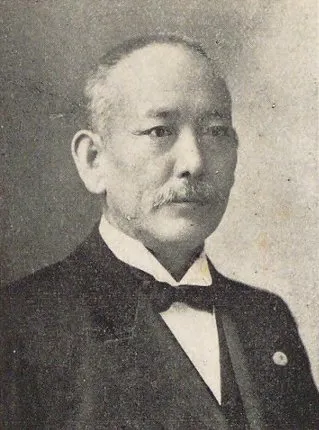

生年: 1885年

名前: 木下杢太郎

職業: 詩人、小説家、医学者

没年: 1945年

木下杢太郎詩人小説家医学者の物語

年当時の日本は明治時代の真っただ中にあり新しい文化と思想が息づく時代であったこの年福岡県で生まれた木下杢太郎は後に多才な作家として名を馳せることになる彼の幼少期は穏やかではなかった父親が早くに亡くなり母親によって厳しく育てられた彼は本への渇望を抱きながらも孤独感に苛まれていたしかしその孤独感こそが彼を創作へと駆り立てたと言われている

大学で医学を学ぶ傍ら文学への情熱も忘れなかったおそらくこの二つの異なる世界医学と文学が彼の作品に深い影響を与えたのであろう皮肉にも医療という科学的なアプローチが彼の詩や小説における感受性豊かな表現力を引き出したしかしこの選択は同級生から疎外される要因ともなりそれでもなお彼は自分自身を貫いていった

卒業後には医師として働き始めたもののその心には常に文学への未練が残っていたそしてある日これではいけないと思い立ち一念発起して文筆活動へとシフトすることとなるそれにもかかわらず新しい道への挑戦は簡単ではなかった当初は誰も彼の作品を認めず多くの失望と挫折が待ち受けていた

詩人としての輝き

年には新詩社を結成し自身の詩集木下杢太郎詩集が刊行されるその内容は日本語特有の音韻美や自然描写によって満たされ多くの読者から支持されるようになったしかしその栄光には陰影も伴っていた同時期多くの日露戦争や第一次世界大戦という激動する歴史背景がありその影響で様な社会問題も浮上していた

また皮肉にもその成功によって周囲から嫉妬や誤解を受け自身の日記には本当に理解されているだろうかという言葉が残されたこの思索的な姿勢こそが人との距離感を生み出しつつも真実と向き合う姿勢だったかもしれない

小説家として

そして年小説真理子によってさらなる注目を集めることになるこの作品では人間関係や愛憎劇など複雑な心理描写が巧みに織り込まれそれまで日本文学になかったリアリズム的手法で新風を吹き込んだそれにもかかわらずこの成功背後には長い苦悩の日があった批評家から分裂病的と指摘された事実もありおそらくそれこそ作者自身による内面との対話だったとも言えるだろう

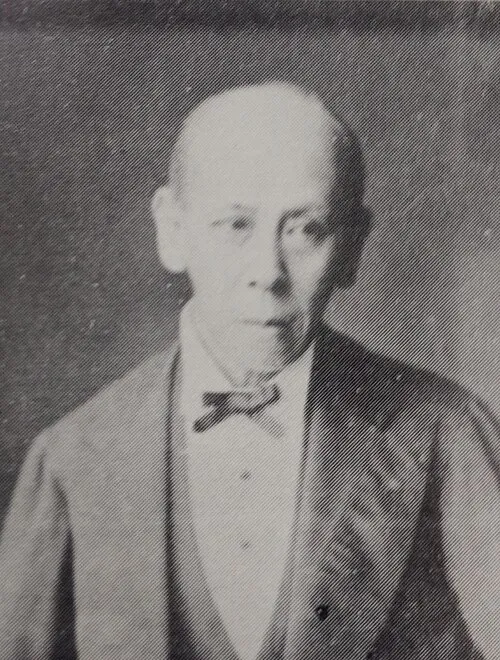

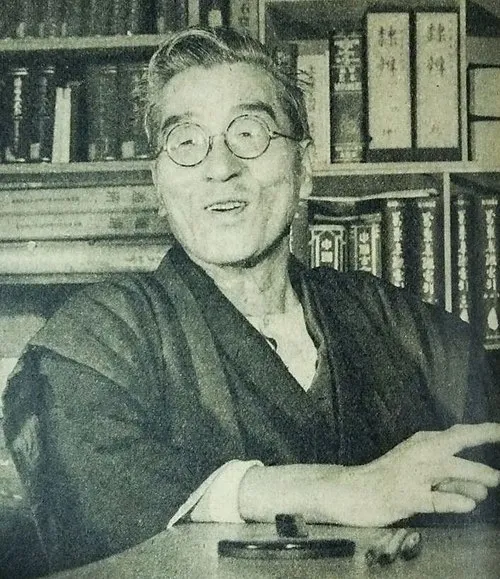

晩年と遺産

年日本全土が混乱する中でも木下杢太郎はいまだ執筆活動に精力的だったしかしその健康状態は急速に悪化しておりそれでもなお執筆への情熱だけは衰えない姿勢には圧倒されたどうせ死ぬなら自分らしい作品を書いて逝こうという意志さえ感じさせたその年齢歳で亡くなる際私だけしか表現できない世界を遺したと思われている

現代との接点

技術やデジタルコンテンツ全盛となった今日でも多様性ある表現方法や内面探求というテーマは変わらず人へ訴えかけ続けているそしてそれゆえ木下杢太郎のおよぼす影響力はいまだ健在なのだろう孤独痛み美など普遍的テーマについて書かれることで現代人との共鳴点ともなるそのため若者から再評価されつつある現在新たな視点から読み解かれる機会も増えている

.webp)