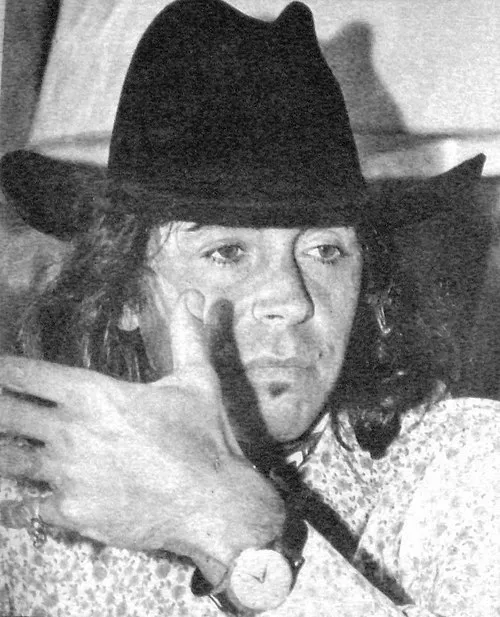

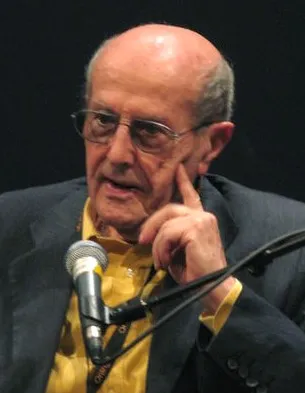

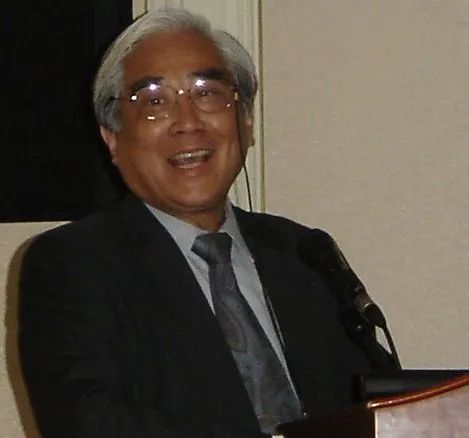

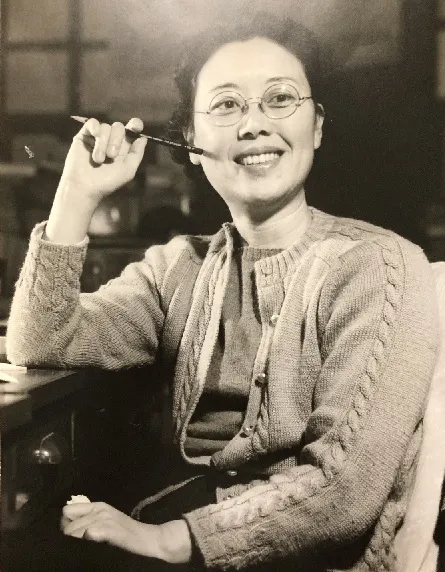

名前: モリス・ハレ

職業: 言語学者

生年: 1923年

没年: 2018年

年 モリス・ハレ言語学者 年

モリス・ハレ彼の名を聞くと言語学の世界でいかに重要な人物であったかが思い起こされる年にフランスで生まれた彼は幼少期から言語に対する強い興味を持っていた子供時代彼は周囲の人が話すさまざまな言語や方言に耳を傾けその響きやリズムを楽しんだしかしこの好奇心が後の人生においてどれほどの影響を与えることになるとは当時は想像もしていなかっただろう若き日のハレは戦後の混乱したフランス社会において成長しその中で多文化主義やアイデンティティについて深く考えるようになったそれにもかかわらず彼は大学で言語学を専攻しその後アメリカへ渡ることになるこの決断が彼のキャリアと研究スタイルを大きく変えることとなったのであるアメリカでは多様な文化と言語が共存する環境に触れることでハレはさらにその視野を広げていった年代から年代初頭にかけて生成文法という新しい理論への関心が高まりそれによって彼自身も刺激を受けた当時ノーム・チョムスキーによる生成文法理論が注目されていたため皮肉なことにこの流派への支持者となり自身も重要な貢献者として名乗り出ることとなったそれにもかかわらず一部ではハレ自身の独自性やアイデンティティについて疑問視される声もあったおそらく彼は他者との比較によって自分自身を見つめ直す機会になったのであろうそして自身の研究スタイルや方法論について熟考することで新たなる発見へと導かれるようになったその後多数の著作や論文を書き上げたハレだったが議論の余地はあるが特筆すべき点はその多様性であったシンタックス構文からセマンティクス意味まで幅広い分野で活動しそれぞれにおいて先駆的な視点から洞察を提供したまたと言えるべき事実として多くの場合その研究成果には反響が伴い多数の学生や研究者たちによって引用されたのである年代にはその業績から国際的にも高く評価され始めしかしそれだけでは満足せず新しい領域への挑戦も怠らなかった例えば音声学や心理言語学との接点にも興味を持ちそれぞれ異なる観点から同じ現象を見る試みなども行っていたこのような多角的アプローチこそが皮肉なことに彼自身だけではなく多くの弟子たちにも影響を与え続けた年代には入ってなお活発だったハレだが人間として一つ大切なのは孤独であるという認識も持ち続けていたおそらくこれまで蓄積した知識や経験とは裏腹に人間関係では苦労する場面もしばしばあったそれでも自身の内面的葛藤と向き合うことで更なる深みへと至りその結果として新しい理論構築へ繋げていこうともしていた様子だそしてその努力にはファンのみならず同僚研究者さえ感銘し続けていたと言われているさて年この偉大なる言語学者モリス・ハレが物故されたしかしその死という悲報にも関わらず記憶された遺産はいまだ衰えない今日でも各地で開催される国際会議などでは彼の名を見る機会はいくらでもありそれだけ重要だった証拠だと言えるまた議論の余地は多あるものながら生前より提唱していた多数派文化への問題意識これは今尚非常にタイムリーなのだその声には現代社会への警鐘とも受け取れる要素さえ感じ取れる人もいることでしょうモリス・ハレこの名前はいまなお進化し続ける学問界隈より消えてはいないその知恵と思索の日こそ未来への道標なのだからこのよう感情豊かな探求こそ我全員共通するテーマとなり得ますよね