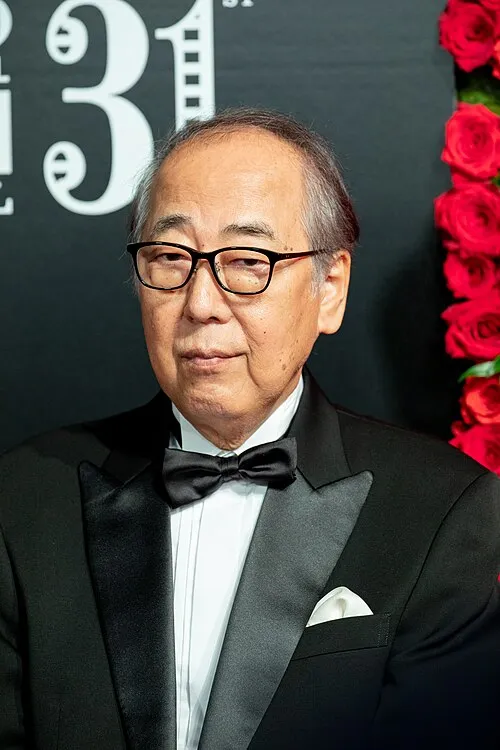

名前: マイケル・エバーソン

生年: 1963年

職業: 言語学者

年 マイケル・エバーソン言語学者

年静かな街の一角に誕生したマイケル・エバーソンは言語学の世界でその名を馳せることになるとは誰も想像していなかっただろうしかし彼の成長過程には多くの驚きが詰まっていた幼少期から言葉に対する独特な感受性を持ち合わせており友達との遊びよりも本を手にする時間が多かった周囲からはちょっと変わった子として見られていたがそれが彼の未来を形作る要素となっていった

高校時代彼は言語学に初めて出会うその瞬間おそらく彼は自分が本当に情熱を注ぐべき道に出会ったと感じたのではないだろうかしかし高校卒業後大学への進学を果たすことができず自宅で独自に研究を続けることになったこの期間多くの困難や挫折があったもののその努力は無駄ではなかった研究成果として発表した論文が国内外で評価され一気に名声を獲得する契機となる

大学時代エバーソンはついに言語学者として正式なキャリアをスタートさせた彼は独自の視点から言語構造や音韻論について深く掘り下げその理論的アプローチには革命的なものがあったそれにもかかわらず彼の研究活動には批判もつきまとったこの考え方には根拠が薄いという意見も少なくなくそれでもエバーソンは自ら信じる道を突き進んだそして多くの場合その選択こそが新しい発見につながっていった

皮肉なことに年代初頭彼はいわゆるデジタル革命と呼ばれる時代の波にも巻き込まれ自身の研究分野である言語データベースとコンピュータによる解析技術との融合へと進んでいくこの決断によって新しい可能性が広まる一方で伝統的な方法を重視する一部学者たちから強烈な反発も受けたしかしこの混沌とした状況こそ自身を再評価し続ける原動力となり得たとも考えられる

年代になるとエバーソンは次第に国際的な舞台でも活躍し始めたその影響力は他国にも広まり多様な文化圏との交流や共同研究プロジェクトへ積極的に参加し新しい視点や価値観との対話によってさらなる飛躍につながっていくしかしそれとは裏腹にプライベートでは孤独感や不安感も募り一体どこへ向かえば良いか迷う瞬間もあったと思われる

おそらくそのようなしんどさこそ彼自身の日常生活にも色濃く影響していたのであろうその中でも人との関係構築やコミュニケーション能力には常心掛けていたようだ私は単なる学者ではなく人間同士の絆こそ重要なのだと述べているインタビュー記事も存在するそれゆえ人柄そのものにも魅了されるファン層や支持者層も増加していたまたこのような姿勢こそ現代社会への理解深度とも直結していると言える

そして年それまで数十年間培ってきた知識と経験を基盤として大規模なシンポジウム未来への言語を主催その企画意図には人類共通語の必要性というテーマ設定だけでなく多様性尊重というメッセージまで含まれていたそれにもかかわらずこの試みには賛否両論あり果たして本当に共通理解できる日は来るのでしょうかという問い掛けすらされた興味深い事実としてこのシンポジウム以降新しい形態 言語教育モデル の提案など多方面への刺激剤ともなる結果につながった

その後年ごろから急速に高齢化社会問題について目覚め始め自身でも介護施設訪問など社会貢献活動へ関心寄せるようになっているそして現在年現在でもその活動範囲はいっそう広まりつつありエバーソン流コミュニケーション術なんていう新しいトレンドまで生まれてしまうほどだった結局人間同士だからという無垢とも思える哲学念頭にも何か埋蔵された原石 のようだったそれゆえフィールドワーク現場実習重視派主導によりますます注目集め続けている

今後どうなるか議論され続けても仕方ない状況下だただ一つ確かなことそれはエバーソン自身日本のみならず世界中から愛され続け成長し続けている人物像もちろんこれだけ密接接触すると誤解されても当然だったただ従来型教材好きなど叩いてみたりとかしかし果敢挑戦する姿勢への羨望意識ある人増加中

最後になぜマイケル・エバーソンさんなのかそれぞれ各違和感持ちなり一考察必要ですね これ以上証明はいくらでも出来そうです例えば上で流行したミームなんか見れば そんな今日この頃なのである