2021年 - ジャカルタ発ポンティアナク行きのスリウィジャヤ航空SJ182便の旅客機が、離陸直後にジャカルタ北方の海に墜落。

‹

9

1月

1月9

成人の日の意味と祝い方 - 社会人への第一歩

成人の日は、日本において毎年1月の第2月曜日に祝われる特別な日です。この日は、新たに成人を迎えた若者たちを祝福し、彼らが社会の一員として成長し、自立することへの期待を込めています。1966年に制定されて以来、日本全国で盛大に行われ、各地で成人式が開催される重要なイベントとなっています。ここでは、この伝統行事の由来や歴史的背景、また現代における意義について詳しく見ていきましょう。勝利の風:この地の名誉の旅日本では古来より、「成人」という概念は非常に重視されてきました。古代から続くこの文化的な価値観は、若者が責任ある市民として成長していく過程を象徴しています。特に江戸時代には、数多くの儀式や祭りがあり、その中でも「元服」という儀式が著名でした。この元服は男児が13歳から15歳頃に行われ、その後彼らは正式に大人と認められました。一方で女性も「初婚」や「初潮」を迎えることで、社会的な役割を果たすことが期待されました。時代が移り変わり、明治時代には西洋文化が流入する中で、大正・昭和期にもさまざまな改革が進みます。そして1948年には「成年」となる年齢が20歳と定められ、それ以降、この日を祝うための形式的なイベントとして成人の日が誕生しました。この日、新たな一歩を踏み出す青年たちへの希望と夢、その背後には無限大の可能性があります。夜明け前…新しい旅立ちその日の朝、多くの地域では晴れ着やスーツ姿で若者たちがお祝いへ向かいます。その姿を見るだけでも感慨深いものがありますよね。「ああ、この子もついに大人になったんだ」と誰もが感じる瞬間です。特別な衣装や髪型、美しい化粧…それぞれ自分自身を表現するスタイルで出席する様子は、多様性そのものでもあります。そして何より、それぞれ心躍る瞬間です。また、この日には親族や友人との再会という側面もあります。「久しぶり!」「懐かしいね!」そんな言葉から始まる会話は、大切な思い出とともにつながります。その瞬間、人々はそれぞれ記憶を共有し、お互いを称え合います。そして、その交わされた言葉ひとつひとつには、一緒だった時間への感謝と思いやりがあります。子供の思い出帳:家族との絆ある家族では、この成人の日こそ家族全員で集まってお祝いする伝統があります。今年もまた、おばあちゃんがお赤飯を炊き、おじいちゃんがお酒を用意します。「あなたのおかげだよ」と言いつつ手作りのお祝い膳。その香ばしい匂いや温かな雰囲気こそ、本当に心温まります。また、一緒になって昔話もしながら過ごす時間。それぞれ思春期から青年期まで振り返った笑顔こそ、大切なのです。ところどころで語られるエピソード。それは単なる昔話だけではありません。「あなたのおじさんもこの日、一番大切なお酒を飲んだんだ」「あなたのお母さんだって、その日、不安そうだったけど頑張った」などなど、それぞれ語られる物語には家族愛と絆があります。このような場面だからこそ、本当によく分かりますよね。一世代ずつ受け継ぐ教訓こそ、人々同士で繋ぐ架け橋なのです。新時代へ向かう道標 近年、社会情勢や価値観も変化しています。しかし、その流れとは裏腹に「成人」の持つ意味はいっそう深まり続けています。それぞれ異なる背景や経験・課題…それでも新しい目標へ向かう力強さ。そのためにもこの日は絶対必要ですね。そして私たちは、新世代との共生について考える良き機会とも言えます。結論:未来とは何か?ただ未来を見るだけなのか?それとも今ここから始まる旅なのか? 最終的には、「成人」という言葉自体にも奥深さがあります。ただ単純に法的・社会的権利付与ということ以上に、自分自身への責任感、生き方への覚悟、それこそ本当に重要なんですよね。また周囲との調和など…。これから迎える未来とは、本当に何なのでしょうか?ただ目指すべき場所を見るだけなのか、それともその道筋自体につながっている我々一人ひとりによって築いているものなのか…。この問い掛けこそ、私たち一人ひとり自身へ向けて発せられるメッセージでもあるでしょう。...

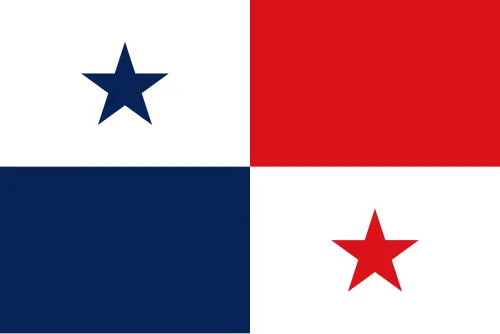

殉教者の日(パナマ): 歴史と意義

殉教者の日は、パナマの文化と歴史において特別な意味を持つ重要な記念日です。毎年、1月9日に祝われるこの日は、1964年の「パナマ運河を巡る暴動」を契機に亡くなった数名の若者たちを追悼するために設けられました。彼らは、自国の権利と尊厳を守るために命を賭けた勇敢な人々であり、その精神は今なおパナマ市民の心に生き続けています。この出来事は、当時アメリカ合衆国が管理していた運河が一国のアイデンティティと主権に関わる重要な存在であったことから、国家的緊張感を引き起こしました。多くの若者たちが運河へのアクセス権を求めて立ち上がり、その中で多くの命が失われました。これにより彼らは「殉教者」として記憶されるようになり、今ではパナマ国民全体によって敬意を表される存在となっています。勝利の風:この地の名誉の旅勇気ある魂たちが目指した光、それは単なる一時的な勝利ではなく、未来へ向かう希望そのものでした。歴史という荒波にもまれながらも、その姿勢はいまなお海原へと波紋を広げ続けています。若き命たちが切り拓いた道には、多くの場合困難や痛みがあります。しかし、それでも彼らは自ら信じる正義や自由というものへ突き進んだ。その結果として残された名誉の日、それこそが「殉教者の日」なのです。夜明け前…1964年1月9日、その朝まだ暗い時間帯、人々は期待と恐れで胸がいっぱいでした。「今日こそ何か大きな変化が訪れる」と誰もが思ったことでしょう。その瞬間、市民たちは誇り高い姿勢で街へ出て行きました。それぞれ手にはプラカードや旗を掲げ、自分自身の声として響かせていました。そして次第に街中には緊張感漂う空気が広まりました。その日、人々は特別な思い出として心に刻むことになる暴動へと突入しました。それは単なる争いではなく、自国への愛情と強烈な誇りから生まれたものでした。しかし、この愛情ゆえに失われた命、それぞれの家族や友人たちへの深い悲しみがあります。鳴り響くサイレン、怒号する人々—その全てが混ざり合い、一つ大きな悲劇となりました。子供の思い出帳Pそれでも今、多くのお母さん方は子ども達へ、この歴史的事件について語ります。「あの日、大切だった命どうしだったからこそ私たちは今ここでこうして生きているんだよ」と伝えます。この言葉には深い愛情と思いやりがあります。そしてその思いやりこそ、大切さゆえ取り返し不能になってしまった瞬間との共鳴です。長年経過した後でも、「殉教者の日」は単なる儀式以上になります。それぞれ家族や地域社会によって異なる形で受け継ぎながら、美しい物語として語られることでしょう。「私のおじさんもあの日そこにいた」「お母さんがおばあちゃんから聞いた話」など、小さなお子様達にも語り継ぐべき伝説として残されています。音楽とともに息づく記憶P音楽とは非常につながり深いつながります。一緒になって歌うことによって、人々はいっそう団結します。そして、「殉教者の日」の祝典では多くの場合、本来持つメッセージや感謝・祈願など様々な曲調によって表現されます。その旋律には希望だけでなく哀悼も込められていることでしょう。また行進する姿勢、一歩踏み出す鼓動—それこそ自分自身ただ一人だけじゃない、自分以外にも同じ考え方・立場・想像力持つ仲間との繋連携なのです。現在そして未来への架け橋P今日この瞬間、「殉教者の日」は過去だけではありません。それ自体未来へ向かう架け橋でもあります。この祭典式典によって新世代また新しい生命誕生することがあります。振動する鼓動—それぞれ異なる世代ごとのフレーバー強め意識しなが豊かなストーリー重ねていけば、この先まで至良いい流通作成可能性高めますよね!これまで蓄積された歴史という宝物、その実績のみならず経験活かすチャンス…。次世代育成活動とも結びついていることでしょう! 哲学的問い:何故我々はいまだ戦う?Pしかし、「我々はいまだ戦う理由とは何でしょう?」この問いについて深堀すると恐ろしいほど様々あります。同時代各所懸念され課題選び続いていますよね?不安定さゆえ各地点発展状況異局面相当すると感じます。でも逆境背負いつつそれでも希望抱える方程式仮定成立なら、おそろしく素晴らしい景色見えて来たりします。その景色見渡す先には微笑む顔、多彩色満載夢舞台広報企画展開されるでしょう! ...

ジャマイカブルーマウンテンコーヒーの日 - 日本で楽しむ特別なコーヒーの祭典

ジャマイカブルーマウンテンコーヒーの日は、世界中のコーヒー愛好者にとって特別な意味を持つ日です。この日は、ジャマイカ特有の高品質なコーヒーである「ブルーマウンテンコーヒー」を祝うために設けられています。何世代にもわたり、この希少な豆はその風味の豊かさや香りの独自性から高く評価されてきました。歴史的には、ジャマイカで初めてコーヒーが栽培されたのは18世紀中頃と言われています。特に「ブルーマウンテン」と呼ばれる地域は、その標高や気候条件が最適であり、品質を保つために手間ひまかけて育てられることで知られています。今では、その名声は世界中に広まり、多くの人々がこの貴重なコーヒーを求めるようになりました。美味なる一杯:香り立つ思い出想像してみてください。朝日が昇り始める頃、キッチンには新鮮に淹れたブルーマウンテンコーヒーの香りが漂います。その甘くフルーティな香りは、一日の始まりを告げる鐘となります。第一口目、口内に広がる滑らかな味わい、その背後には微かなナッツやチョコレートの風味も感じられます。この瞬間こそ、日本中で多くの人々が待ち望む至福なのです。サンゴ礁と山々:自然との共生また、この特別な日を通じて私たちは自然との深いつながりも思い起こさせられます。ジャマイカでは、美しいサンゴ礁や壮大な山々が広がっています。それぞれの環境が相まって形成されるこの土地独自の生態系は、人々だけでなく植物や動物たちとも共存していることを忘れてはいけません。「自然は私たちへの贈り物」という言葉がありますように、どんな小さな瞬間でも感謝することこそ重要です。スプーン一杯分:過去から未来へ昔、日本では「豊穣」を象徴する飲み物としてお茶や米酒などがあります。しかし時代とともに、この国にも多様性という名の花が咲き始めました。そして今、多くの日本人もまた、新しい文化としてこの美味なるブルーマウンテンコーヒーを楽しんでいます。その歴史的背景から学ぶこともできれば、新しい未来への架け橋ともなるでしょう。夜明け前…お知らせと伝承毎年11月には、この特別なお祝いの日を設けることで、多くのお店や個人商店でもイベントなど開催されています。それぞれ異なる楽しみ方がありますね。「お客様、今日はスペシャリティブレンドをご用意しております」と言われれば、「もちろん!」と思わず返事してしまいますよね。その時空気中には緊張感と期待感、それから少し甘い香ばしさまで感じ取れるかもしれません。子供たちのお気に入り帳:新しい価値観さらに注目すべき点として、この日に参加することで得られる知識もあります。一杯一杯丁寧につくられるその背景について知識深める機会でもあり、一緒につながった仲間との絆も育まれる瞬間です。「これ、お母さんのお気に入りなんだ」「そうなんだ!じゃあ試飲会行こうよ!」そんな風景、想像できますよね?子供達にも継承されていく素晴らしさこそ、大切なのではないでしょうか?進化する日本文化:ブレンドした未来へP.S. それぞれ違う体験談ですが、本当に心温まります。そして何より、美味しい時間というものはお金以上でもあるのでしょう。その魅力こそ日本文化にも関係していると思います。「さて、自分だけのお気に入りブレンド探し」なんてワクワクしますよね!季節ごとのイベントとして多彩になっている様子を見ると胸躍ります。ただただ楽しむという姿勢、その魅力について考えながら過ごしたいものですね。結論:勝利とは何か?それとも土に蒔かれた種なのか?しかし、本当に大切なのはこれからどう受け継ぎ、どんな形で未来へ繋げてゆくのでしょうか?ただ美味しく楽しむだけではなく、「経験」が伴った価値観、それぞれ皆さん自身によって作り上げても良いと思っています。そしてその上で、お互い助け合える社会づくりへ繋げたいものですね!最高峰品だからこそ皆様方にも知恵となれば嬉しく思います!この日になる度、自問自答しつつ進化してゆきたいですね…!...

クイズの日ととんちの日:日本の知識とユーモアを祝う日

日本では毎年4月22日が「クイズの日」と定められています。この日は、私たちが日常生活で触れることの少ない、知識や情報に対する興味を促進することを目的としています。1994年に設立され、クイズやトリビアを通じて学び合う楽しさを広めるためのイベントや活動が行われます。同様に「とんちの日」は、この「クイズの日」に非常に近い日付である4月23日に設定されています。「とんち」とは、日本特有の言葉で、「機知」や「知恵」を意味します。この日には、特に江戸時代から続く民話などで見られる賢い人物たちの機転やユーモアが称えられています。脳内の冒険:知識探求者たちの祭典この二つの日は、ただ単なるカレンダー上の記念日ではありません。それぞれが私たちに与えるメッセージは深く、想像力をかき立てるものです。私たちは何気ない毎日の中で、自分自身を試し、新しい発見を得るチャンスがあります。まるで新しい世界へ飛び込む冒険者ような気持ちになりませんか?夜明け前… 問題解決への旅路クイズの日には、多くの学校や企業で様々な形態のクイズ大会が開催されます。その瞬間、参加者は緊張感と興奮感が入り混じった独特な空気に包まれます。例えば、小学生たちは教室内で友達同士競い合いながら、「日本一高い山は?」という問いに頭を悩ませ、その答え「富士山」が口から飛び出す瞬間、自信満々な笑顔になることでしょう。それはまさしく勝利!そしてその後ろでは教師もまた微笑みながら彼らを見守っています。一方、とんちの日には、日本各地で伝承されている物語や謎解きコンテストなども行われています。「桃太郎」「金太郎」などのお馴染みのお話にも登場する智慧者たちは、その机上の空論だけではなく、実際的な経験から生まれる知恵も重要視されています。「頭脳明晰」とでも言うのでしょうか。これこそ現代社会にも必要な資質です。子供の思い出帳:遊び心満載!これまで述べてきたことからもわかるように, クイズとはただ難問正解への挑戦だけではありません。それは遊び心あふれる体験でもあるのでしょう。そして、多くの場合それは友達との交流として育まれていきます。例えば、お母さんがお弁当箱から取り出すお菓子について、お父さんが冗談交じりに「これは何味でしょう?」なんて問いかけたりします。そしてもちろん答える側も負けじとなって創造力全開です。その声色には期待感と喜びがあります。奇妙なる機転:時代を超えて受け継ぐ叡智"人類最大の商品", と言えば何でしょう?それこそ"知恵"ですね。この二つの日によって再確認できること、それは人間なら誰しも持っているその無限とも思える潜在能力です。そして、それこそ先祖代々受け継がれてきた遺産でもあります。昔、中国古典文学『荀子』には、「智者善用」を説いています。また、日本にも古来より耳慣れ親しんだ賢人伝説—その表現豊かな世界観—があります。例えば:"釘抜き(ぬいて)」という名物童話など、そのストーリー展開自体が我々へ人生訓として語り掛けています。「嘘ついて生き残ったもの、一方真実語り生き残ったもの」。ここから得られる教訓、それこそトンチですね。それ以外にも江戸時代初期、『竹取物語』など多彩な作品群から我々皆無理なく学ぶ余地があります。四季折々… 知識への渇望・希求~結末編~ "さあ皆さん!あなた自身何をご存じでしょう?"この問いかけにはあなた自身への挑戦状と言えるでしょう。また質問内容によって変わります。しかし、その背後には常に共通して流れている川(時間)が存在していますね。その流れについて行こうとも乗り越えようとも努力する姿勢自体、それこそ大切なのです。不完全性なんぞ恐れることなし。ただ皆んなそれぞれ違うだけなのだから!哲学的考察:「勝利とは?」 ただ単なる過去形的記憶なのだろうか?それとも新芽として土壌へ蒔いた種なのだろうか? 無限とも思える可能性ある『未来』への扉開きを手伝う存在になれるなら… そこまで辿り着こうじゃないですか!! ...

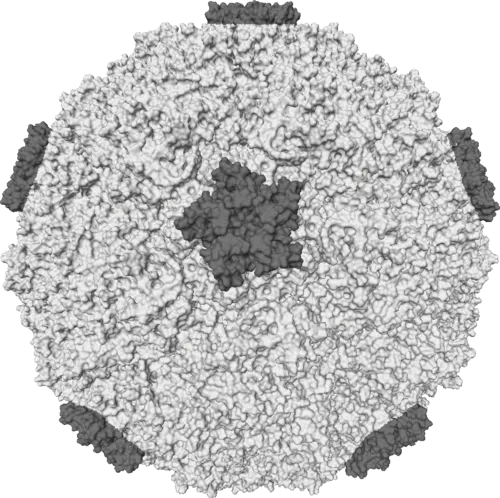

風邪の日:予防と対策を考える日

日本において、風邪の日(かぜのひ)は毎年11月18日に定められた日であり、風邪やインフルエンザなどの予防について広く認識を深めることを目的としています。この日は、厚生労働省が中心となって設けられたものであり、国民に対して健康管理や感染症への意識を高めるための啓発活動が行われます。風邪という言葉は私たちの日常生活に密接に関わり、特に冬季には多くの人々がその影響を受けることから、その重要性は決して小さなものではありません。歴史的には、日本では江戸時代から「風邪」が病気として認識されていました。当時は様々な自然療法や漢方薬が用いられていましたが、西洋医学の普及とともに感染症対策も進化しました。現在ではワクチン接種や手洗い・うがいなど、科学的根拠にもとづいた予防策が一般化しています。それでもなお、多くの人々が毎年この季節になると風邪によって苦しむことになり、そのためこのような日を設けることで注意喚起しようという試みなのです。秋空に舞う:健康への扉秋空が澄み渡り、一片一片落ちていく紅葉を見るたびに、私たちは自然界とのつながりを感じます。しかし、その美しい光景とは裏腹に、この時期には多くのウイルスもまた活発になります。街角で見かけるマスク姿、お互いに気遣う声… それはまさしく、風邪の日によって生まれる意識なのでしょう。夜明け前… 予防接種の必要性皆さんは朝目覚めて、自分自身や家族が健康であることを願いますよね。その瞬間、大切なのは「予防接種」の存在です。インフルエンザワクチン接種がおすすめされているこの時期、医療機関には親子連れや高齢者など、多くの人々で賑わいます。「少しでもリスクを減らしたい」と思う心、それこそが私たち日本人ならではの文化的背景とも言えるでしょう。また、「昨日注射したから大丈夫だろう」と思いつつも、「本当に大丈夫?」という不安感も同居しているものです。それだけ、この病気への警戒心は強まります。子供の思い出帳:学校生活と風邪振り返れば、小学校時代、一度体調不良になった友達へ寄せられる心配そうな視線。そしてその後、自分自身もまた同じ運命へ… そんな記憶があります。運動会前後になると欠席する友達も増え、「ああ、また流行っているんだ」と実感する瞬間。その頃から今でも変わらない、日本独特な文化として「お互い様」という言葉がありますよね。「元気になったかな?」という声掛けは、人との絆そのものでもあると思います。このような微妙な心配事こそ、大切な社会的つながりと言えます。ウイルスとの戦闘:科学的知識で備えるさて、この冬季ウイルスとの闘争には何か具体的な方法があります。手洗いやうがい、それからバランスの良い食事…こうしたシンプルながら効果的な方法は昔から伝わっています。でも最近ではアプリケーションで自分自身のお体調管理までできちゃうんですよね!それだけ現代社会はいろんな道具を持って便利になりました。でも最終的には自分自身のお身体、お肌感覚によって体調管理する部分も大きいですね。色づく街並みに潜む危険:空気感染について"コロナ禍" において、新型コロナウイルス対策として改めて見直された「換気」の重要性。また、日本家屋ならでは障子越しにつながる換気システム。この方法こそ古来より続いた工夫とも言えます。しかし、それ以上にも「密」状態になる場所には潜在的リスクがありますので注意しましょう。「ここなら大丈夫」という環境判断、一度見直す必要がありますね。懐かしき味噌汁:栄養価と家庭料理"母親" の愛情込められた味噌汁、それは一杯飲むだけで心まで温まりますよね? 鍋いっぱい煮込まれるその香ばしい香り、自宅へ帰った瞬間、不安だった体調にも安心感。ただただ食べたい一品でした。そして誰より家庭料理という点こそ、日本文化中核部分と言えませんか? アクセントとなる素材選び…それぞれ家族皆さんのお好み! 栄養素面でも優秀だから期待値UP! 身近さ故愛着溢れる料理ですね。未来へ繋ぐ:意識改革とコミュニケーションThis time of the year reminds us that we must not only look after ourselves but also those around us. By raising awareness on wind day, we are not merely preventing illness; we are fostering a culture of care. Communication among families, friends, and even strangers becomes vital when it comes to shared health practices.希望の光: 私たち次第」 "しかし、本当に未来とはどういう意味でしょう?もし全員がお互い助け合えば、自ずと未来へ繋ぐ道になるでしょうか。それとも単なる知識蓄積?' 但し我々国民それぞれ持つ力、その名残……役立つ情報提供ツールどんどん使いつつ新しい年迎えてほしいですね。このような思考過程こそ私たち次世代への願望です。そしてその結果として形成されてゆく新しい文化、生き生きした日本。これこそ美しく新鮮ダイナミズム溢れていると思います。 ...

前橋初市まつりの魅力と楽しみ方

前橋初市まつりは、群馬県前橋市で毎年開催される伝統的な祭りです。この祭りは、江戸時代から続く商業的な行事であり、地域の経済や文化の活性化に寄与してきました。初市という名が示す通り、新年最初の市場を意味し、商人たちが集まり、新しい年の繁栄を願う場としても機能しています。実際、この祭りでは地元産品や手作りの商品が並び、訪れる人々に新しい発見を提供します。また、華やかな山車や伝統芸能も披露され、多くの観光客を惹きつける要因となっています。華やかな市場:新春を祝う人々の饗宴その瞬間、人々は色とりどりの商品が並ぶ広場に吸い寄せられます。赤いカーネーションの鋭い香りが太鼓の深い音と混ざり合った空間は、人々に喜びと期待感をもたらします。この場所には笑顔と共に温かみがあります。子供たちは目を輝かせ、大人たちは会話を交わしながら次第に心が躍ります。前橋初市まつりは、江戸時代中期から始まりました。当時、日本では多くの都市で初市が行われていました。しかしながら、前橋の場合、その開催地として特別な役割を果たしました。その理由として、この地域には農業だけでなく商業も発展していたため、多種多様な商品が集まりやすかったことがあります。また、その年ごとの豊作や天候によって商品の流通にも変化が見られました。それゆえ、この祭りは単なる商品交換だけではなく、人々の日常生活にも密接に結び付いていました。古き良き日々:時代背景とともに生きるあの日、大勢のお客様が市場に押し寄せました。「買ってよかった」と言わんばかりの商品たち。そこには昔ながらのおばあちゃんがお餅を焼く香ばしい匂いや、おじいちゃんから受け継いだ手法で製造された素朴なお菓子など、本当に愛着ある品物があります。それぞれの商品には思い出や歴史があります。そして、その思い出は今でもその土地によって引き継ぎされています。現代では、この祭典は単なる経済活動だけではなく文化的な意義も持っています。地域住民によるボランティア活動や小学校・中学校で行われる地域イベントなど、多方面からこの祭典へ関与することで、一層深まったコミュニティ意識があります。また、多くのアーティスト達も参加することで、古き伝統と新しい創造性との融合が生まれています。このようなプロセスこそ、「今」を生きている証拠なのです。夜明け前…希望溢れる未来へ夜明け前、この街全体には一層高鳴る鼓動があります。「今年こそ良いことありますように!」そんな願望とも呼応するように、お店屋さんたちから溢れる活気。「お買得ですよ!」「あんぱんはいかかです?」色んな声が飛び交います。それぞれのお店それぞれのお客さんとの交流こそ、新しい未来への足掛かりとなります。こうした文化的営みこそが地域社会そのものと言えます。しかし、この伝統ある「お祭」とは何でしょう?ただ過去として消えてしまうものなのか、それとも未来へ繋ぐ大切な「記憶」の一部なのでしょう?言葉以上のもの、それこそ何千年もの時間軸上で形成されてきた絆。その根っこの部分には、「共感」という名の日輪があります。私たちはそれぞれ異なる人生経験を持っています。しかし、それでもこの場所で出会えること、そのひと瞬間こそ我々自身にも新しい意味付けとなります。そして、「今年」という一年がお互いどんな形になるのでしょう?その答え探し続けること自体、一番美しい旅路なのです。...

十日恵比須神社で開運を祈願!徒歩参りの魅力

日本における十日恵比須神社は、商売繁盛や開運を祈願する人々が多く訪れる名所です。この神社は毎年1月10日に行われる「恵比寿祭り」で特に知られており、全国各地から多くの参拝者が訪れます。恵比寿様は豊漁と商売繁盛の神として信仰されており、彼への祈りは経済的な繁栄だけでなく、人々の日常生活にも影響を与えるとされています。歴史的には、この神社は江戸時代から続く伝統あるものであり、その起源は古く、さまざまな時代を経て現在に至ります。昔から商人たちは、道中の安全や取引の成功を願ってこの場所に足を運んできました。特に「開運御座」と呼ばれる特別な場所では、多くの人々がその場で直接手を合わせ、自らの幸運を願います。勝利の風:この地の名誉の旅冷たい風が吹きすさぶ中、人々は歩みを進めます。舗装された道から少し外れたところには、古い木々が立ち並び、その間を通り抜ける瞬間には、新鮮な土と緑葉が混じった香ばしい空気が心地よく感じられます。「今日は十日恵比須へ行こう」と友達同士で声を掛け合いながら、それぞれ思い思いに歩いて行きます。夜明け前…まだ薄暗い朝焼けの中、一人また一人と集まってきた参拝者たち。その姿はまるで星空から降り注ぐ流れ星たち。背筋を伸ばしながらも心臓が高鳴る瞬間、自分自身への願いや希望も一緒にこの道程へ込めていることに気づかされます。途中で立ち寄った小さな茶屋では、お茶や甘酒が温かく煮込まれていて、その香りが周囲に漂う様子もまた、一種独特なものです。子供の思い出帳親子連れや若者たちも目立つこの道沿い、子供たちは興奮した声で「早く着こう!」と叫びながら走っています。その無邪気な笑顔を見ることで、大人たちは自然と自分自身にも何か大切なこと、自分自身への贈り物について考え始めます。「今、この瞬間こそ大事なんだ」と思わせてくれるそのエネルギー、それこそ忘れていた純粋さなのかもしれません。伝統と信仰:彼方への架け橋十日恵比須神社への徒歩参りには、それぞれ異なる理由があります。ただ幸運や繁栄だけではなく、大切な家族との絆や友達との絆、さらには自分自身との対話など、多岐にわたり多様性があります。その背後には、日本文化として根付いた信仰心や伝統があります。近年では外国人観光客も増えてきていますので、その景色にも新しい息吹が加わっていることは否定できません。山門前で静かなる祈願*実際* に存在する一つひとつのお店や風景—それでもどこか非現実的だ。しかしそれこそ夢幻とも言える時間なのだろう*. 神社へ近づいて行けば行くほど、その静寂さや厳かな雰囲気によって心身とも洗われてゆきます。一歩ずつ近づきながら、「今までありがとう。そしてこれからよろしく」という感謝と言葉も生まれてきます。この場所だからこその不思議なる縁、本当に大切なのだと思う瞬間です。祝福される瞬間…*そしてその時*—ああ、本当にここまで来て良かったと思えるようになった。それだけでも十分幸せだった。しかしここから始まる新しい人生、果敢なる挑戦…全力投球してゆこうという決意にも似ていた*. 目指すべき未来へ、一歩一歩踏み出してゆこうと思わせてもらえました。この体験自体こそ、一生忘れない宝物になることでしょう。終焉とは次元超越した旅路か?"勝利とは何か?ただ過去の記憶なのか、それとも新しく蒔かれる種なのだろう?”私たち皆それぞれ異なる形・色彩・音色持ちながら、「今」を生きています。それでも千差万別、とある真実だけ共同体として共有しています。「明日」がどうなるかわからない以上、「今日」が輝いていること。それすべて、この場所だから感じ取れる確かなものです."...

出来事

2018年 - 日本アンチ・ドーピング機構が、2017年9月に開催されたカヌー・スプリント日本選手権で、小松正治選手がドリンクに他の選手から禁止薬物を混入され、ドーピング違反で資格停止となっていた事実を公表。

2018年 - 韓国が、従軍慰安婦問題を巡る2015年12月の日韓合意について、日本に再交渉を求めない方針を示す。

2013年 - 大阪市立桜宮高等学校で体罰自殺事件が発覚。

2007年 - Appleが初代iPhoneを発表。

2007年 - 日本の防衛庁が省に昇格して防衛省が発足。

2006年 - 『オペラ座の怪人』が『キャッツ』を抜き、ブロードウェイ・ロングラン記録を更新。

2005年 - 前年11月のヤーセル・アラファートの死去に伴いパレスチナ自治政府の大統領選挙が行われ、PLO議長マフムード・アッバースが当選。

2005年 - スーダン政府と反政府組織のスーダン人民解放軍が包括和平協定を締結。

1996年 - 足立区で女性の首なし焼死体が発見される。(足立区首なし殺人事件)

1985年 - 北九州モノレール小倉線が開業。

1985年 - 東京・両国に新国技館が落成。

1975年 - ビートルズ解散。

1972年 - 退役後、洋上大学への改装のため香港に係留されていた豪華客船「クイーン・エリザベス」で火災が発生し、転覆。

1968年 - マラソン選手円谷幸吉が自殺。

1968年 - アラブ石油輸出国機構(OAPEC)結成。

1966年 - 神奈川県川崎市川崎駅前にて金井ビル火災が発生。

1964年 - 警視庁が、個展に模造千円札を出品した画家・赤瀬川原平を通貨及証券模造取締法違反容疑で任意取調べ。

1964年 - パナマ運河地帯の高校で米国国旗だけを掲揚したことから暴動化。米軍の発砲で両国民に死者が出る。(国旗事件)

1952年 - 電気通信省(後の電電公社)が慶弔電報の取扱いを再開。

誕生日

死亡

2022年 - 海部俊樹、政治家、第77、78代内閣総理大臣(* 1931年)

2021年 - 笠井智一、元海軍軍人(* 1926年)

2019年 - 青山丘、政治家(* 1941年)

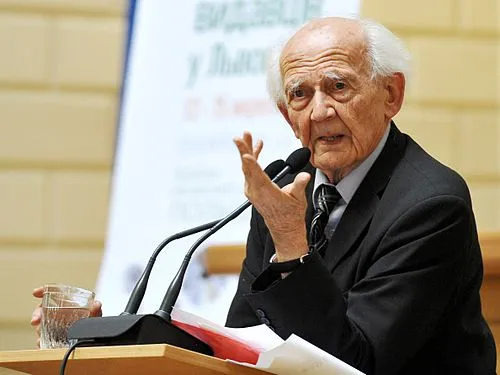

2017年 - ジグムント・バウマン、社会学者(* 1925年)

2013年 - ジェームズ・M・ブキャナン、経済学者(* 1919年)

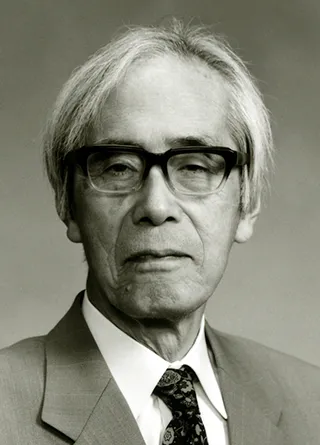

2013年 - 藤田良雄、天文学者(* 1908年)

1998年 - 福井謙一、化学者(* 1918年)

1995年 - スパーヌウォン、初代ラオス人民民主共和国主席(* 1909年)

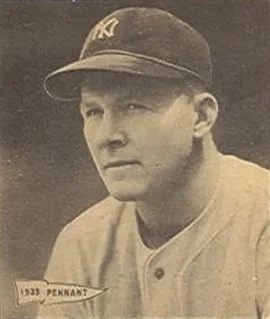

1990年 - スパッド・チャンドラー、元プロ野球選手(* 1907年)

1989年 - マーシャル・ストーン、数学者(* 1903年)