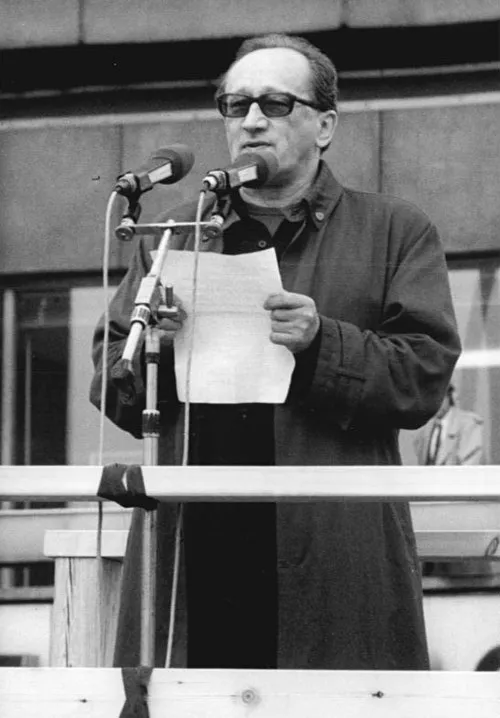

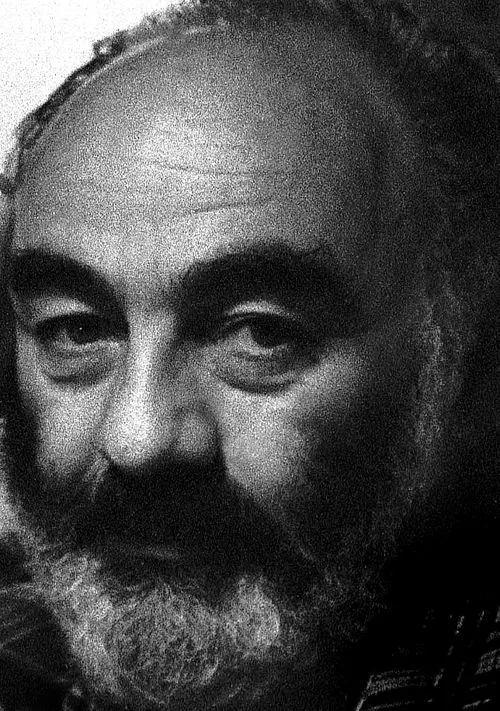

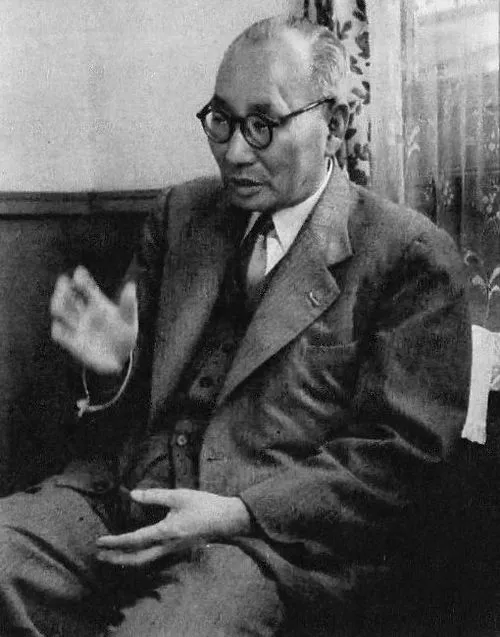

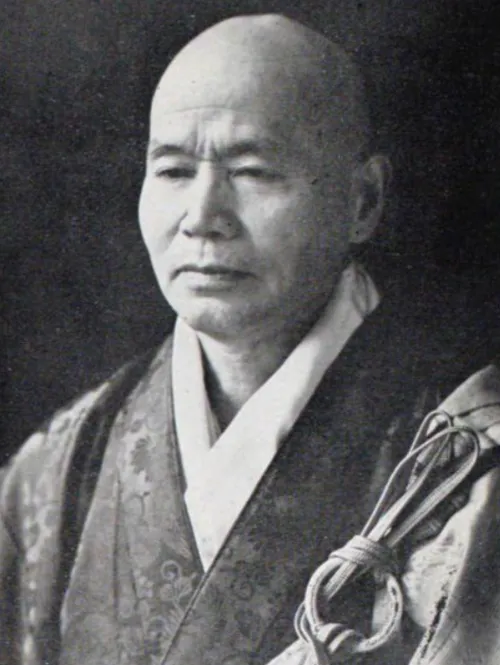

名前: 藤島泰輔

生年: 1933年

職業: 小説家、評論家

没年: 1997年

藤島泰輔文学の光と影

年日本のある小さな町で彼は生を受けたしかし藤島泰輔がこの世に誕生した時その運命はすでに不思議な方向へと進んでいた少年時代彼は本に囲まれた環境で育った父親は地元の書店を営み母親もまた詩を愛する女性だったそのため彼の心には文学への情熱が芽生え始めたのである

しかし若き日の藤島には苦難も待ち受けていた戦争という名の暗雲が日本全土を覆いその影響は彼の日常にも及んだ学校では友人たちが徴兵されていく中で彼は文筆家としての道を模索していたそして年その年に終戦を迎えたものの社会は混乱しており多くの人が未来への希望を失っていたそれにもかかわらず藤島はその現実を小説という形で表現しようと試みる

年代になると彼はいくつかの短編小説やエッセイを発表し始めるしかしながらそれらは広く知られることなく埋もれてしまったそれでも皮肉なことにこの沈黙こそが後に彼自身のスタイルとなる運命的な要素だった多くの場合大衆から隠れながら創作活動を続け自身の日記や観察ノートには独自な視点や社会への批評が綴られていった

年代初頭東京へ移り住むことになった藤島この都市生活こそが彼に新しいインスピレーションと刺激を与えることとなるしかし新しい生活環境でも孤独感から逃れることはできなかったそれどころか人間関係や社会との接触によって感じる痛みこそが新たな創作意欲につながっていくこの頃孤独というテーマが繰り返し作品に現れるようになり自身の日常体験から生まれた深い洞察力によって多く読者との共鳴する部分も増えてきた

年代になると日本国内外問わず注目される存在となったしかしそれにもかかわらず多くの批評家から厳しい評価も下された何故こんなにも暗いテーマばかり選ぶのかと問う声も多かったそこで一部ファンからリアリズム文学と呼ばれるようになり自身でもそのスタイルについて考えるようになるこの時期おそらく周囲とのギャップによって一層深刻さが増したとも言えるだろう

それとは裏腹に人との対話や交流によって得られる知識や感性もあったその結果として年代には詩集や評論など幅広いジャンルへの挑戦へと向かうしかしこの変化にも疑念が付きまとった果たしてこれは自分自身なのだろうかこの問い掛けこそ藤島泰輔ならではあった古典的文献との対話でも新しい風潮とも結び付けてその狭間で悩む姿勢がおそらく読者には好評だったと言われている

年その人生は幕を閉じるそして皮肉なのだが一部ファン達はいまだ孤独を貫いた作風ゆえでしょうそんな簡単には忘れないと言わんばかりだその死後数十年経つ現在でも多数の記事や研究論文ではその作品について語り続けている不思議なのは一見ネガティブとも取れるテーマ性こそ今なお多様な読者層へ受け入れられている点だそして新しい世代世代にも影響与えているという事実である

残された遺産

令和時代となった今小説家・評論家として名高い藤島泰輔その作品群には生きづらさゆえ感じるリアルさがありますそれゆえ多様性豊かな価値観認め合う社会背景とも共鳴しています 例えば孤独に関する鋭敏さ現在上では孤独がトレンドワードになっていますここから読み解いて行こうと思えばまさしく数十年前から連なる思想とも言えるでしょう またその作品内において描写された人特定ジャンルのみならず様出会いや別れそれぞれ抱える苦悩など通じて共感覚得ようとしている姿勢今日まで色褪せない魅力と言えます

現代文化との接点

- 文化 フィクションよりフィクション以上とも言われている上でも日溢れている孤独確実に当時描写されてきた心理状態映し出しています最近見掛けますね自己肯定感測ろうとして奮闘する姿なんです)

- 世代 新世代によって学び直され認識改めても尚引き継ぐテーマですまた同じ穴守だからこそのコミュニケーション再構築へ向かった意義ありそうですねただただ過去振返れば良し悪しここまで来ればどんな未来待ち受けよと思わせます

- 文学 藤島作品読むことで理解深めたり新しく気付こうものですあなた自身と向き合わせ至高体験すればそれだけ心洗われ癒され戻ります正しく形相模様隠れて入念確認求む