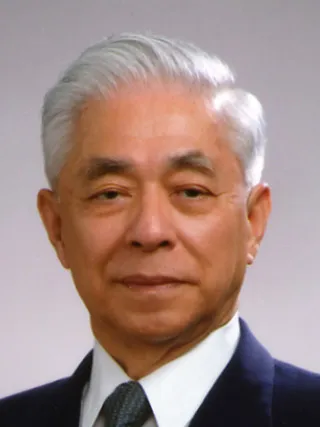

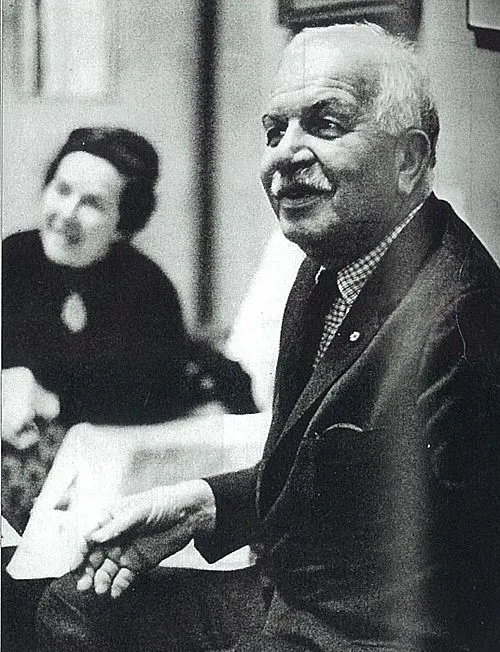

名前: 沓掛哲男

職業: 政治家

生年: 1929年

没年: 2024年

年 沓掛哲男政治家 年

沓掛哲男は年に日本の小さな町で誕生した彼の生まれた家は地元では名士とされる一家であり早くから彼に政治的な素質が備わっていることが期待されたしかしそれにもかかわらず幼少期は厳しい時代背景を経験した第二次世界大戦前夜日本は大きな変革期を迎えており若き沓掛もその影響を受けた少年時代には戦争の影響で多くのものを失いその中で彼は人が苦しむ原因をなくすために何かしなければならないという強い使命感を抱くようになったそれから数十年後大学で政治学を学んだ彼は自身の信念に従って地域社会に貢献する道を選ぶことになるしかしそれでもなお彼が直面したのは既得権益との厳しい闘いだった世紀年代初頭沓掛哲男はついに政治家として活動を始めるこの頃日本社会では高度経済成長とともに様な社会問題が浮上していた環境問題や労働者の権利など彼が取り組むべき課題は山積していたしかし皮肉なことに当初の支持基盤である地元住民からの反発も多かったある記者会見では地方議会でも意見が分かれる中一体どうやって全国レベルで変革できると思いますかという問いかけもあったそれにもかかわらず沓掛は自身の政策を一貫して貫いたまず市民ありきをモットーに多様性と包摂性を重視する姿勢が評価され始めた当時新しいビジョンとして提唱された持続可能な開発目標への関心も高まりつつあった中この理念とも合致する形で社会福祉政策や教育改革など幅広く手腕を振るうことになったおそらく彼の最大の功績と言えるものには地域活性化プロジェクトが挙げられるだろうこの取り組みでは地域資源や特産品生産者との連携による新たな経済循環モデルが築かれ多くの住民から支持されたさらには若者向けイベントなども開催しその盛り上がりから新世代への希望として注目されているそれゆえこのプロジェクトによって日本各地へと広まった地方創生の波紋を見るにつれ自身の日奮闘してきた意味合い深さにも気づいていただろう年代には国政へと進出し大臣職にも就任するなどそのキャリアはいよいよ華やかなものとなっていったしかし急速に変わりゆく世界情勢特にアジア諸国との関係への対応策について議論される場面も増え果たして日本政府としてどんな立場を取るべきなのかという問い返しへと繋がってしまった国内外問わずさまざまな批判にも直面したもののおそらく信じていた結果だったのであろう結局多文化共生というテーマこそこれから求められている事柄だという確信まで至ったようだ年一部報道によれば沓掛哲男氏は政界引退後公私ともども充実した日を送っていたと言われているそしてそれだけではなく更なる活動について模索していたと思われるただ最近知人との会話でも今後どうなるんですなんて未来予想図について語り合っている姿を見る限りその姿勢こそ衰えないようだまた自身の日常生活でもボランティア活動や講演会など活躍する様子もうかがえる一方いつまで自分自身への挑戦なのかななんて言葉も口癖になっちゃったらしいこうして死去まで特別養護老人ホーム等でも顔馴染みとなり高齢者向け福祉制度改善案など打ち出す機会もしばしば設けたり皮肉なことであるこのようなお世話になったコミュニティへの恩返しこそ真髄なのだから本当にその点では人間味溢れる存在感だったことになる一方現代とても暗記できない膨大情報化社会だけれど今日的問題解決方法として彼ならどう考えるだろう確実には多数意見集約型民主主義育成こそ肝要視されたと思われ今なおその名声はいまだ色褪せず人心揺さぶる魅力的存在となりましたそして過去年間近隣コミュニティ内でも先駆的施策例挙げられ人気博す中今後当該事例研究継続期待寄せ続いていますまたお亡くなられた今となれば歴史家たちによって再評価され続けながら伝説化なる運命辿ります