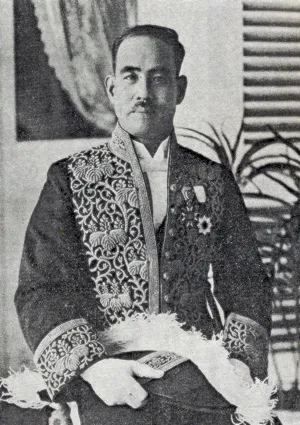

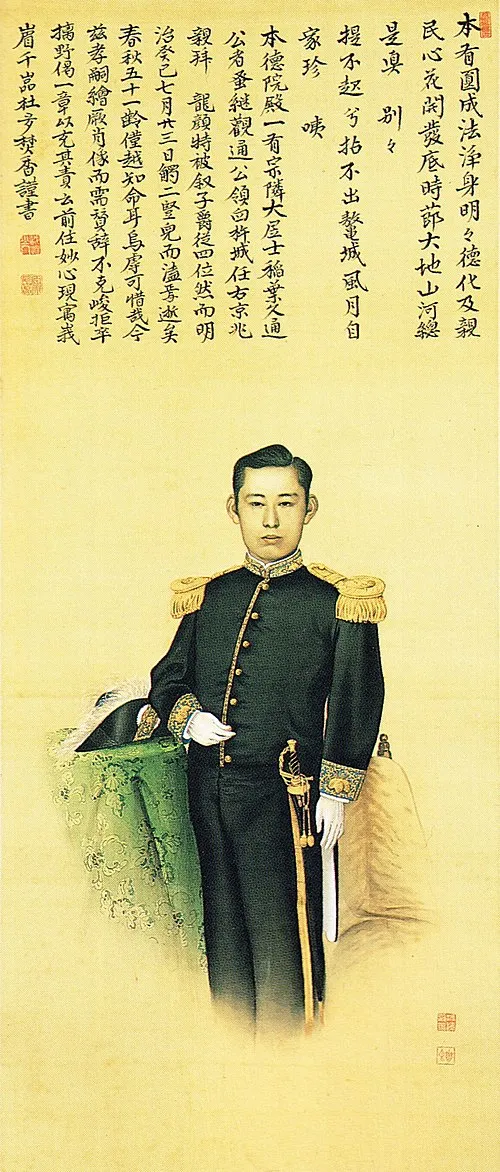

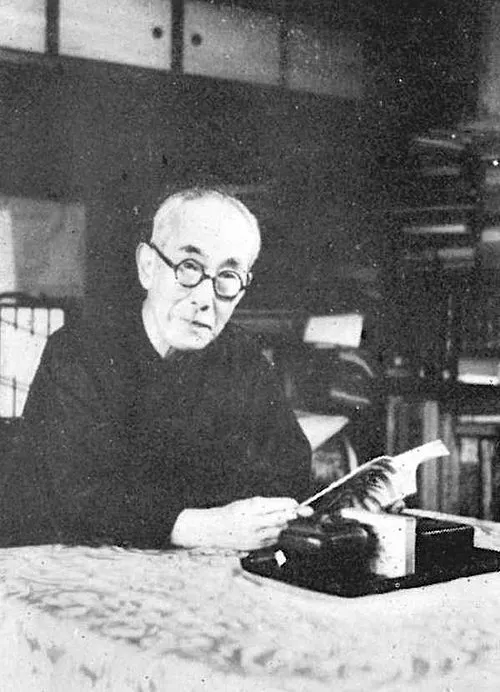

生年: 1884年

氏名: 小宮豊隆

職業: ドイツ文学者、文芸評論家、演劇評論家

死年: 1966年

年 小宮豊隆ドイツ文学者文芸評論家演劇評論家 年

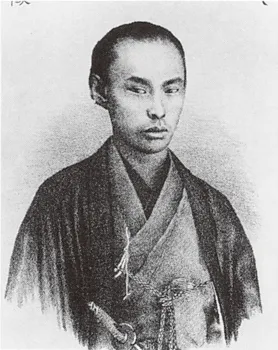

小宮豊隆は年に誕生した彼の人生は文学と演劇に対する情熱によって彩られその影響力は今もなお色あせることがない若き日の彼は東京で育ち知的な雰囲気に満ちた家庭環境で教育を受けたそのため彼の心には早くから文学への興味が芽生えたのである

大学ではドイツ文学を専攻しこの選択が後のキャリアにおいて重要な役割を果たすことになる特に彼が留学したドイツでの経験はその後の評論活動に大きな影響を与えたしかしそれにもかかわらず戦争や社会情勢の変化など多くの困難もあった特に第一次世界大戦中小宮は帰国を余儀なくされるこの帰国はおそらく彼自身が望んだものではなく多くの思い出や夢を置き去りにしてしまったことであろう

日本へ戻った小宮は次第に文芸評論家として名声を得ていった彼の文章には深い洞察力と鋭い批評眼が光っており多くの読者から支持されていたしかし皮肉なことにその評価が高まる一方で時代背景や政治的状況によって自由な表現が制約される時代でもあったこのような逆境にもかかわらず小宮は自らの信念を貫いた

年代には演劇評論家としても活躍し始め日本各地で上演される作品について熱心に執筆したその内容には日本独自の文化と西洋文学との接点への関心が色濃く反映されているまたこの頃から小宮自身も脚本を書くようになり自身の観察や批評だけではなく創作活動にも力を注ぐようになるそれでもなお一部では評論家として成功する一方で自身ではあまり目立つ存在とはならないと議論されることも多かった

年以降小宮豊隆はいよいよその存在感を増していった戦後日本社会全体が混乱と再建の日を送っている中小宮は新しい日本文学と演劇について鋭い視点で分析し続けたそしてその視点こそ多くの若手作家や演出家たちへ新しい道筋を示すものとなっていたのであるまた自身も大学教授として多くの学生たちへ指導し新世代への影響力も持つ存在となったこの時期のおそらく最も注目すべき瞬間と言えば翻訳という行為への強烈な愛着だった

当時西洋文学作品特にドイツ作品の翻訳作業にも積極的でありその過程で新しい文体や表現方法について考察していたその結果として数多くの記事を書き残しているそしてこの活動こそ本来ならば伝わりづらかった西洋文化と日本文化との架け橋となり多様性ある文芸シーン形成へ寄与したと言えるだろうしかしそれでもなお一部から純粋な日本文学に対する疑問視する声もありそれについて苦悩する姿勢さえ伺える瞬間も見受けられた

年小宮豊隆という名匠は世を去るしかしその死によって終わったわけではない実際にはその遺産こそ今でも学術界や文芸界などさまざまな場面で語り継がれているまた現代文学の概念自体にも少なからぬ影響を与え続けているという意見さえ存在するそれゆえ人の日常生活や思想形成にも今なお浸透している姿勢だとも言えるだろうもし今ここまで残された功績を見る限りと考えるファン達によれば他国との交流なしには得難かった価値観を育んだ人物なのかもしれない

そして今日小宮豊隆の名義はいまだ人によって語り継がれており新進気鋭なる作家達から研究者まで多様性ある発展への礎石となっている事実そしてこの歴史的人物のおかげで新しい世代にも自由闊達なる創造性について思索できる土壌が整備されたのである