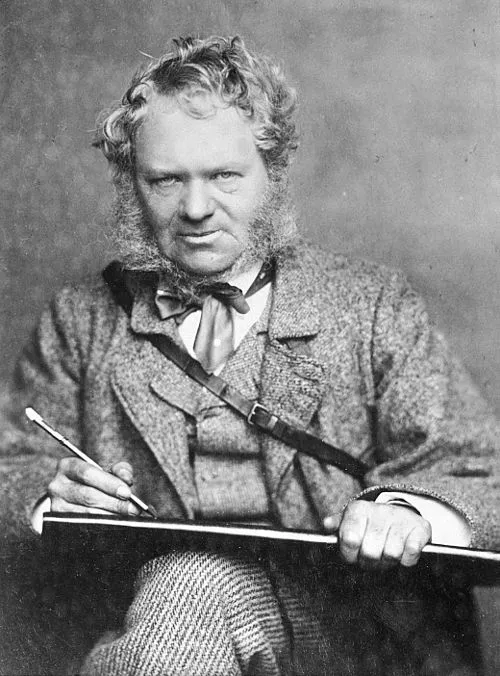

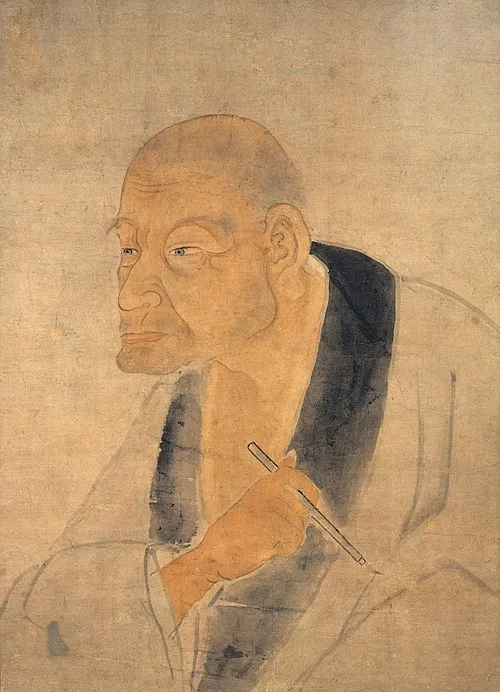

生年月日: 1837年2月1日

没年月日: 1908年

職業: 裁判官

時代: 江戸時代から明治時代

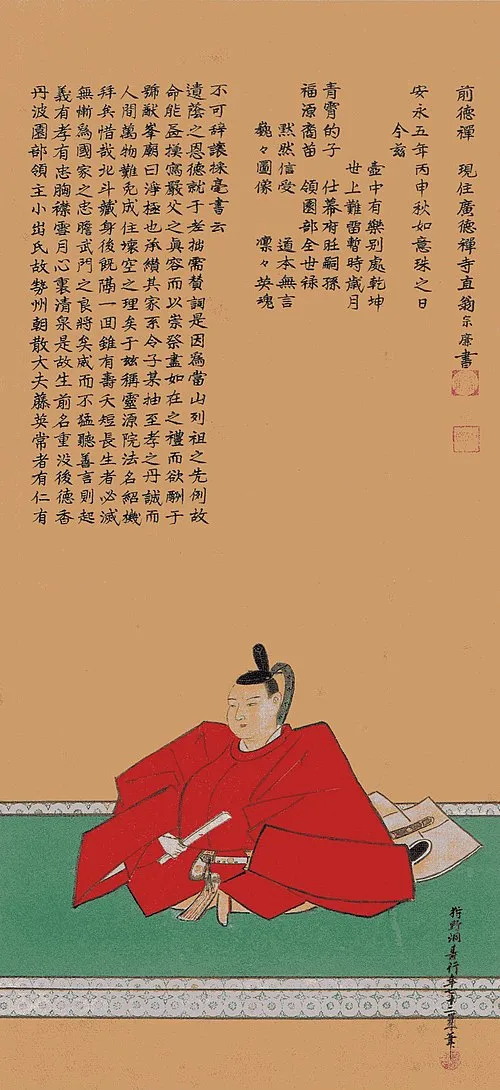

年天保年月日 児島惟謙裁判官 年

児島惟謙正義の名の下に立ち向かった裁判官

年の寒い冬天保年月日備前藩に生まれた児島惟謙彼の誕生はまだ戦乱と混乱が渦巻く日本の地であったがその小さな命は後に司法界で燦然と輝くことになる家族は裕福ではなかったものの教育を重んじる環境で育った彼は幼少期から学問に対する情熱を示した

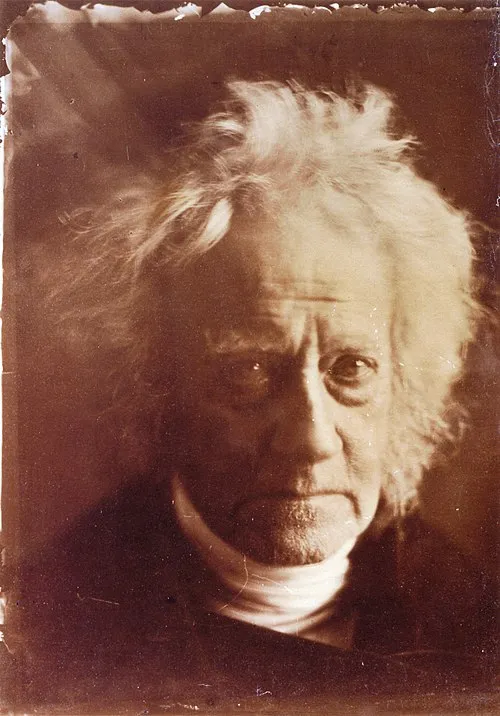

少年時代には書物を片手に歴史や哲学を学び特に法学への関心が高まっていったしかしそれにもかかわらず日本が明治維新を迎える中で政治的な動乱や社会不安が続いていたため彼はその道へ進むことを決意するまで多くの葛藤を抱えていた

年日本政府によって設置された新しい裁判所制度若き日の惟謙もこの新たな制度の中で裁判官としてキャリアをスタートさせることになる彼はその法律知識と鋭い洞察力で次第に頭角を現していったしかしそれにもかかわらず彼自身には多くの試練が待ち受けていた

司法改革と闘争

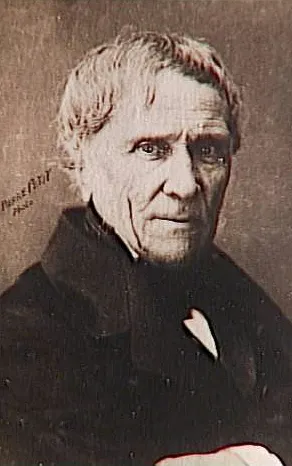

法廷という舞台には多くの場合不公正や腐敗が蔓延していた児島惟謙もその一端を見ることになりこの現実から目を背けるわけにはいかなかったおそらく彼最大の挑戦となる事件はその時代背景も影響したある重要な裁判だったこの事件では権力者による圧力が強まり公正さとは程遠い状況になってしまった

それでも惟謙は公平無私な判断こそが真実への道だと信じ続けたそして皮肉なことにその姿勢こそが彼自身への危険となる多くの場合自身の立場や命すら危うくする選択肢しか残されていない状態であったためだ

反発と支持

その信念ゆえに一部から激しい非難や脅迫も受けたしかしながら市民たちから集めた支持者たちは惟謙裁判官と呼ばれるようになりその名声は広まっていったこの過程では国民全体の利益よりも特定個人や権力者への忖度が常態化している社会への批判も高まっていたと言われている

もちろんこの道には多大なる犠牲も伴っただろうしかし他方では公正と真実を求める声という小さな光明とも言えるものがおりその影響力こそ今後ますます大きくなるのであろうという期待感果敢にも挑み続けてきた男として生き抜いてきた証とも言えよう

晩年そして遺産

年大正元年その時代背景とは裏腹に多様化する価値観との対峙について考え続けつつ歳でこの世を去ったその死後しばらくすると慎み深き勇気という形容詞付き名声当時・そして現在が確立され始めたその遺産として残された数の判断文書さらなる未来へ向かう一歩となれば幸甚だったかもしれない

結論未来につながる教訓

しかし悲しいかなその功績はいまだ充分認識されず今日でも公平という理念は理想論として語られる場合すらあるまた近代法体系まで引き継ぐ上でもなお色褪せぬ真摯さ個人の日常生活にもこれほどまで影響与えている要素なのだろうこのような観点から見ても児島惟謙の存在意義について再評価し直す必要性すら感じざる得ない