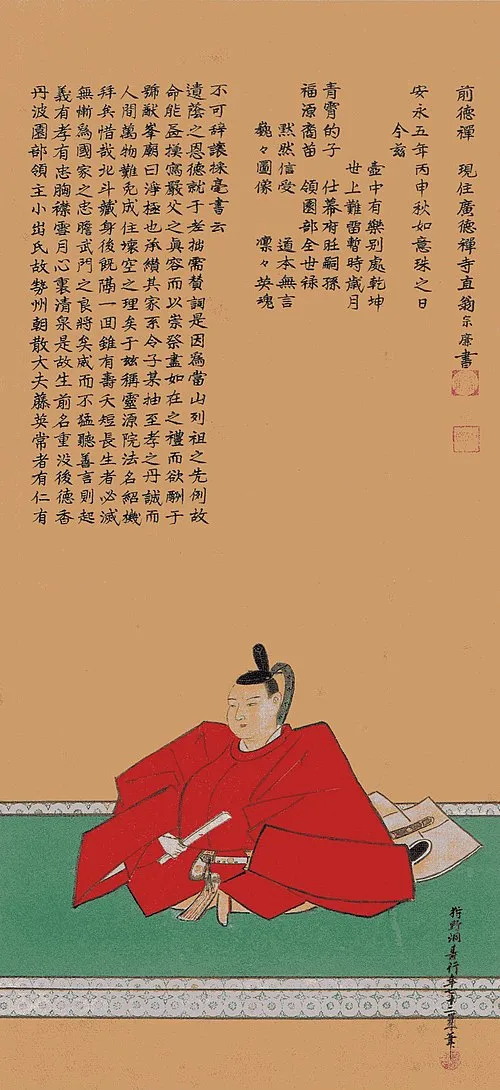

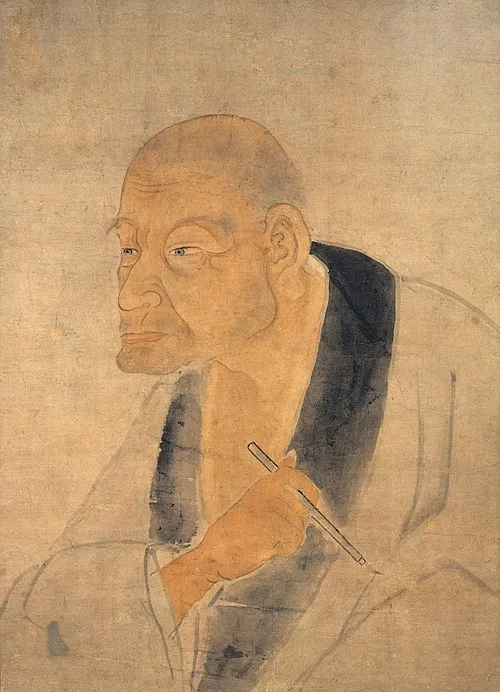

生誕: 1827年(文政10年2月10日)

名前: 本多正訥

役職: 第7代田中藩主

没年: 1885年

年文政年月日 本多正訥第代田中藩主 年

年月日江戸時代の日本の田中藩で生まれた本多正訥彼は代目藩主として知られているがその人生はただの権力者の道ではなかった幼少期から周囲には歴史的な波乱が渦巻いていたそれにもかかわらず彼はその運命に逆らうように成長していった

若き日の本多は家族や親しい人から期待を寄せられた父親の影響を受けながらも独自の考え方を育んでいくしかしその時代背景幕末という混乱した時期によって彼には大きな試練が待ち受けていた

本多が藩主となったとき日本全体は激動の真っただ中にあったさまざまな勢力が権力を争い農民たちは困窮し続けていたそれにもかかわらず本多正訥はその責任を重く受け止め改革への意欲を燃やしていたその実行力こそが彼の政治家としての最大の武器だったと言える

ある日本多は地元農民との会合を開いたこの会議では貧困問題に関する熱心な議論が交わされたしかしこの姿勢には反発もあった何故貴族であるお前が我と同じ目線で語るという声もあっただろうそして皮肉なことにその反発こそが彼に更なる信念を植え付けたと考えられる

また本多正訥には教育への強い関心もあった当時多くの藩主たちとは異なり自身だけでなく次世代への教育システム確立にも尽力したしかしそれによって一部貴族から非難されることもしばしばだった下剋上の思想との矛盾は常について回りそれでもなお彼は教育改革を推進し続けた

年本多正訥による新しい学校制度導入案が発表されたこの取り組みはいわゆる士農工商の枠組みを超え人全体へ平等に学び舎を提供するものであったしかしながらこの試みに対する反響はいまひとつ芳しくなく一部には暗黙的ながら抗議すら存在した

年には重大な決断として不作続きとなる中で一部税制改正案に着手したそれまで当たり前だった厳しい納税義務から農民たちへ軽減措置を講じ自分自身もまた倹約生活に徹することで模範となろうと努めていたその努力のおかげか一部地域では急速な復興を見ることになり田中藩改革と呼ばれるまでになっていく

しかしこの成功にも影があります本多政権下でも依然として幕府との関係構築や維持には苦労しておりその板挟み状態によって様なトラブルも引き起こされてしまうそしてそれぞれ個別問題への対応策として現実的解決法より感情的アプローチへ偏ってしまう瞬間もしばしば見受けられたと思われる

年新政府樹立後日本全土が明治維新へ向かう大転換期へ突入本多正訥自身もその波動に飲み込まれる形となり新政策への適応能力問われる局面となったそれでもなお自分自身だけではなく大名達との連携強化など果敢とも言える行動取り続けようとした姿勢果敢さゆえ不安定さとも隣合わせだったと言えるだろう

最終的に年本多正訥は歳でこの世を去ることになるその死後数十年経過した今でも田中藩内外ではその影響力について議論され続けているまた本多政権下で生じたいくつもの成果や教訓について掘り起こされ新しい視点から評価され始めてもいるこのようないまだ色濃く残る印象こそ一部歴史家達曰く人間味溢れる政治家である証左なのだろう

最近地方自治体内ではその業績や理念について再評価する流れすら見受けられる市民参加型イベント開催など通じて次世代へ教訓伝える重要性認識された結果とも言えるただ皮肉なのはその思想・理念自体がおそらく現代社会でも必要不可欠だからこそ語り継ぐべきものなのだという意義これぞ本当意味ある未来志向と言えるでしょうね